「抜歯やインプラント治療前に確認すべき薬剤は?」

今回のテーマです!大きく2種類あります。

- 抗血栓薬(抗血小板薬、抗凝固薬)

- 骨吸収抑制剤(ビスホスホネート、デノスマブ)

休薬するのか、それとも継続するのか?

尋ねられた時に、サッと答えられるように正しい知識と考え方についてまとめたので共有したいと思います。

抜歯時:抗血栓薬は休薬するの?

結論:原則、抗血栓薬は継続する

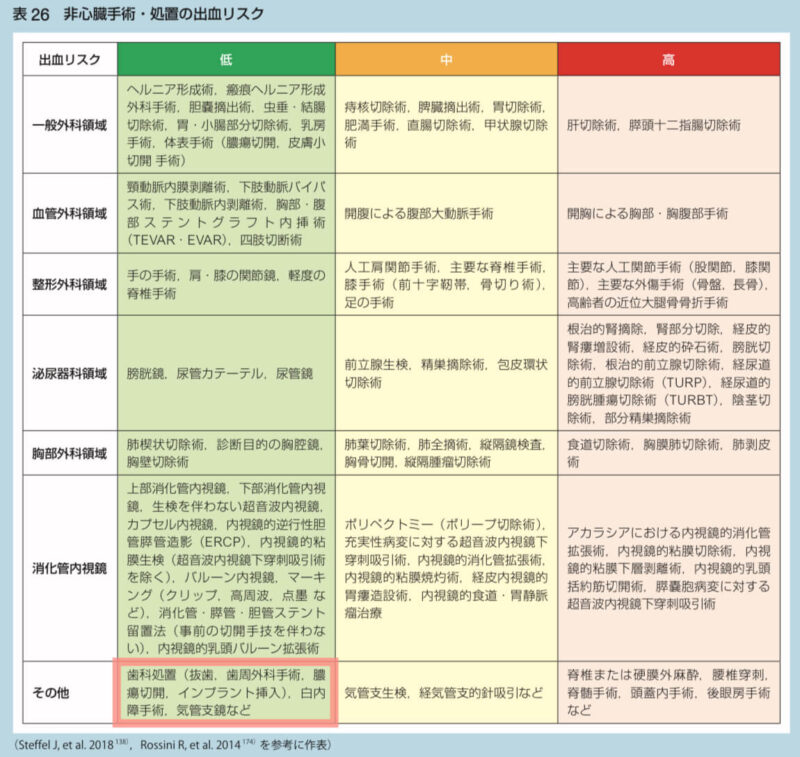

抜歯は

抗血栓薬を継続したまま行うのが基本です!

「今度、歯医者に行くんだけど、血液サラサラの薬はやめたらいいの?」

患者さんから、よく聞かれますよね。

抗血栓薬は継続したまま抜歯を行うことが推奨されています

抗血栓薬[抗血小板薬,ワルファリン(適正な治療域の場合)、DOAC]の服用患者において, これら薬剤(単剤または複数剤,ただし抗血小板薬と抗凝固薬の併用の場合は除く)を継続下に抜歯することを弱く推奨する

GRADE 2D:弱い推奨 / エビデンスの質 “非常に低”

抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2020年版

下記いずれのケースも継続で抜歯を行うことが可能です。

- 抗凝固薬(ワルファリンやDOAC)

- 抗血小板薬(単剤又は複数剤)

少し前までは、出血のリスクを考えて一時的に休薬するケースがほとんどでしたが、最近では休薬に伴う血栓症のリスクを重視して投与継続下で抜歯を行います。

上記推奨は普通抜歯の場合です。難抜歯や埋伏歯の抜歯、インプラント治療についてはエビデンスが不十分であり、後出血のリスクが上がるため、休薬の要否は個別判断になります。

押さえておきたいポイントは大きく3つあります。

- 抗血栓薬の種類

- ワルファリンは条件付き

- 注意すべき抗血栓薬の組み合わせ

順番に見ていきますね。

①抗血栓薬の種類

大きく「抗血小板薬」と「抗凝固薬」に分類されます。一般名と商品名を表にまとめました。

抗血小板薬

| 一般名 | 商品名 |

|---|---|

| アスピリン | バイアスピリン |

| クロピドグレル | プラビックス |

| プラスグレル | エフィエント |

| チカグレロル | ブリリンタ |

| チクロピジン | パナルジン |

| シロスタゾール | プレタール |

| サルポグレラート | アンプラーグ |

| リマプロストアルファデクス | オパルモン |

| ベラプロストナトリウム | ドルナー |

| ジピリダモール | ペルサンチン |

| イコサペント酸エチル | エパデール |

| オメガ‐3脂肪酸エチル | ロトリガ |

抗凝固薬

| 一般名 | 商品名 |

|---|---|

| ワルファリンカリウム | ワーファリン |

| ダビガトラン | プラザキサ |

| リバーロキサバン | イグザレルト |

| アピキサバン | エリキュース |

| エドキサバン | リクシアナ |

あと、配合剤もあります!

確認漏れに注意が必要です。

| 一般名 | 商品名 |

| アスピリン/ランソプラゾール | タケルダ配合錠 |

| アスピリン/ボノプラザン | キャブピリン配合錠 |

| アスピリン/クロピドグレル | コンプラビン配合錠 |

②ワルファリンは条件付き

ワルファリンは適正な治療域であることが条件になります。

ワルファリンに関しては適正な治療域であることを評価すること。適正な治療域でなければ、問い合わせすること。

抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2020年版

参考までに、PT-INRの目安は以下のとおりです。

| 適応・疾患 | PT-INRの目安 |

| 非弁膜症性心房細動 | 70歳以上…1.6〜2.6 70歳未満…2.0〜3.0 |

| 人工弁 | 2.0〜3.0 |

| 静脈血栓・塞栓症 | 1.5〜2.5 |

肺血栓・塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン2017年改訂版

PT-INRが延長した状態では、出血リスクが増強し抜歯後の出血が問題になるので、直近の数値について確認が必要ですね。

③注意すべき抗血栓薬の組み合わせ

抗血小板薬と抗凝固薬を併用している場合

本ガイドラインでは推奨されておりません。基本的には継続下で抜歯を行うことが望ましいとされておりますが、患者さんごとの出血リスクに合わせた対応が必要であり、休薬の可否等を医療機関に相談するかたちになっています。

抗凝固薬と抗血小板薬の併用療法を行っている患者においても,抗凝固薬と抗血栓薬を継続して抜歯を行い,局所止血で対応することが望ましいと考えられるが,両者の併用では,後出血が重篤になる可能性があり,その害は血栓・塞栓症のリスクより大きくなる可能性があること,また,患者間のリスクにばらつきがあることから,対応可能な医療機関に相談する等の慎重な対応が望まれる

抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2020年版

心房細動で抗凝固薬服用中に、狭心症や心筋梗塞で冠動脈ステント治療を行い抗血小板薬が開始になるケースは結構ありますので、留意しておきたい点ですね。

理由:抗血栓薬の休薬リスク>抜歯の出血リスク

なぜ抗血栓薬は継続したまま抜歯を行うのか?

通常

「抜歯に伴う出血リスク」よりも「休薬による血栓症リスク」の方が高いからです

理由①:休薬のリスクが大きい

抗血栓薬をやめると

休薬中に脳梗塞や心筋梗塞などを発症する危険性があります

休薬に伴う血栓症リスクの報告は下記です。

ワルファリンの報告

1998年のWahlの論文。ワルファリン中止後に抜歯を行った493名、542例のうち、5例(約1%)に血栓塞栓症を認め、そのうち4例(80%)が死亡したと報告されています。

つまり、100人やめたら1人に脳梗塞が発症し、その人が命を落とす確率が80%という計算です。発症すると致死的ですね。

アスピリンの報告

アスピリンを服用していた脳梗塞患者の調査です。

- 4週間の休薬を行った309例のうち、13例(約3%)に脳梗塞が発症。

- 休薬しなかった309例のうち、4例(約1%)に発症。

休薬による脳梗塞・TIA発症のオッズ比は3.4倍という結果でした。

ワルファリン、アスピリンの報告において、どちらも血栓症の発生率自体は数%とわずかです。しかし、抗血栓薬を飲んでいる人がかなり多く、一度発症してしまうと命に関わることから、休薬に伴う血栓症リスクは軽視できないわけですね。

理由②:抜歯時の出血リスクは低い

手術は出血がつきもので、抜歯後に血が止まらないと困ります。

出血を心配される患者さんの声を聞くことも多いです。

でも、抜歯の出血リスクはそこまで高くありません。消化管出血と違って体表であり圧迫などの局所止血が可能だからです。

参考:局所止血の方法

局所止血法として、ガーゼによる圧迫、血管収縮薬 が添加されている局所浸潤麻酔薬の局注、ボスミンの併用、電気メスによる凝固・レーザー焼灼,局所止血材(ゼラチンスポンジ(スポンゼル)または酸化セルロース(サージセル・アブ ソーバブル・ヘモスタット)など)の填入、創 縁(辺縁歯肉)縫合、止血シーネ、パック (コーパック、サージカルパック)などがある。

抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン 2020年版

このように抜歯の場合、出血リスクよりも休薬による血栓症リスクの方が高いことから、抗血栓薬は継続したまま行う点は押さえておきましょう。

薬剤師向け:服薬指導のポイント

抜歯時の休薬について聞かれることは少なくありません。

今度、歯医者さんで歯を抜いてもらう予定です。血の流れを良くする薬はやめた方がいいのですか?

どのように回答・説明すべきか?

服薬指導のポイントは

休薬による血栓症のリスクを理解してもらうこと

これに尽きます!

なぜなら、自己判断で休薬する人を多く見かけるからです。

血が止まらないと困るから、手術の時も中止したので抜歯の時も同じで良いと思った…

などを理由に勝手な判断をされる人多いですよね。

もちろん、治療前に歯科の先生が服薬歴を確認してくれるので、誤った自己判断は是正されるはずですが、休薬の間は心筋梗塞や脳梗塞のリスクに晒されるし、必ずしも誤りが訂正されるとは限りません。

なぜ自己判断で中止してしまうのか?

【休薬に伴う血栓症のリスク】<【出血のリスク】と考えてしまうからです。

むしろ、そう考えるのが自然で、「薬をやめると血栓ができてしまうかも?」と正しい判断ができる人はほとんどいません。誤った判断がされないためにも、出血が起こりやすいという説明に加えて、自己判断で中止した場合の血栓症リスクも一緒に伝えることが大切です。

薬剤師

薬剤師血液をサラサラにする薬を中止すると、心筋梗塞や脳梗塞を起こす可能性があります。薬は継続したままで抜歯を行うのが一般的です。処置の方法や患者さんの状態によって、中止するケースもあるので、一度歯科の先生に相談してくださいね。

こんな感じですかね。加えて、定期的に歯科治療の予定を確認すると、間違った判断を未然に防ぐことができると思います。

抜歯時:骨吸収抑制剤は休薬するの?

抜歯と顎骨壊死について

顎骨壊死は知ってますか?

その名の通り、顎の骨が壊死してしまう病気です。破骨細胞の骨吸収を妨げるビスホスホネート製剤やデノスマブ使用中に、抜歯などの侵襲的治療に関連して起こることが報告されています。

ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。

フォサマック錠 電子添文

顎骨壊死を防ぐために

「抜歯を行う前にBP製剤を中止すべきか?」が今回のテーマです。

本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の休薬等を考慮すること。

フォサマック錠 電子添文

順番に見ていきますね。

結論:原則、骨吸収抑制剤は継続する

抜歯は

骨吸収抑制剤(BP)、デノスマブを継続したまま行うのが基本です!

歯科治療前に、BP製剤、デノスマブの休薬を積極的に支持するエビデンスは乏しく、BP製剤の投与継続下で歯科治療を行うことが望ましいとされています。

令和5年7月に「薬剤関連顎骨壊死の病態と管理: 顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023」が公開されました。見解は同様で、休薬の有用性を示すエビデンスがなく 、「原則として抜歯時にARAを休薬しないことを提案する」とされています。

BP製剤とDmab製剤を合わせてARA(antiresorptive agent)という

ここで押さえておきたいポイントは2つです。

- 骨吸収抑制剤の種類

- デノスマブ:歯科治療のタイミング

順番に解説します。

骨吸収抑制剤の種類

大きく3種類あります。骨粗鬆症治療薬のビスホスホネート製剤(BP)と、悪性腫瘍に用いるBP製剤、抗RANKL抗体製剤デノスマブです。

ビスホスホネート製剤:骨粗鬆症

| 一般名 | 商品名 |

|---|---|

| アレンドロン酸ナトリウム | フォサマック錠 ボナロン錠・経口ゼリー・点滴 |

| リセドロン酸ナトリウム | アクトネル錠 ベネット錠 ※17.5mgは骨ページェット病に適応あり |

| ミノドロン酸水和物 | リカルボン錠 ボノテオ錠 |

| イバンドロン酸ナトリウム水和物 | ボンビバ錠・静注 |

| ゾレドロン酸水和物 | リクラスト点滴静注 |

| エチドロン酸二ナトリウム | ダイドロネル錠 ※骨ページェット病、異所性骨化の抑制に適応あり |

ビスホスホネート製剤:悪性腫瘍

| 一般名 | 商品名 |

|---|---|

| ゾレドロン酸水和物 | ゾメタ点滴静注 |

| パミドロン酸二ナトリウム | パミドロン酸二Na点滴静注 |

デノスマブ製剤

| 商品名 | 適応 |

|---|---|

| プラリア皮下注 | ・骨粗鬆症 ・関節リウマチに伴う骨びらんの進行抑制 |

| ランマーク皮下注 | ・多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 ・骨巨細胞腫 |

顎骨壊死の報告がある薬は他にもあり、2023年版のポジションペーパーでは以下の薬剤が挙げられています。

| 分類 | 一般名 | 商品名 | 適応 |

|---|---|---|---|

| ヒト化抗スクレロスチンモノクローナル抗体 | ロモソズマブ | イベ二ティ皮下注 | 骨折の危険性の高い骨粗鬆症 |

| 抗VEGF抗体 | ベバシズマブ | アバスチン点滴静注 | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌、扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、手術不能又は再発乳癌、悪性神経膠腫、卵巣癌、進行又は再発の子宮頸癌、切除不能な肝細胞癌 |

| VEGF阻害薬 | アフリベルセプトベータ | ザルトラップ点滴静注 | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 |

| マルチキナーゼ阻害薬 | スニチニブリンゴ酸塩 | スーテントカプセル | イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、膵神経内分泌腫瘍 |

| マルチキナーゼ阻害薬 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | カボメティクス錠 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌、がん化学療法後に増悪した切除不能な肝細胞癌 |

| チロシンキナーゼ阻害薬 | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | オフェブカプセル | 特発性肺線維症、全身性強皮症に伴う間質性肺疾患、進行性線維化を伴う間質性肺疾患 |

デノスマブ:歯科治療のタイミング

デノスマブはBP製剤と同様に、継続したまま歯科治療を行います。

ただ違うのは、顎骨壊死のリスクが低い時期に合わせて侵襲的な治療を行うことができる点です。

デスノマブの半減期は1ヶ月程度と短く、投与間隔が6ヶ月に1回(骨粗鬆症患者の場合)なので、リスクが低いタイミングで治療を行うことも考慮できます。

骨粗鬆症患者に対するデノスマブの投与は 6 カ月ごとに 1 回であり、デノスマブの血中半減期が約 1 カ月であることなどを加味して、歯科治療の時期や内容を検討することは可能であろう

顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2016

2023年版のポジションペーパーでは、以下の内容が記載されています。

低用量のDmab製剤(プラリア皮下注)

最終投与4ヶ月頃に抜歯を行うことが骨の治療の面で良い結果が得られる可能性がある。歯科インプラントなどの予定手術では参考にされたい

薬剤関連顎骨壊死の病態と管理: 顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2023

理由:骨吸収抑制剤の休薬リスク>継続リスク

なぜ、BP製剤やデノスマブは継続したまま抜歯を行うのか?

「休薬に伴う骨折・症状悪化のリスク」の方が「ARONJ発症リスク」よりも高いと考えられるからです

理由は以下のとおり。

- 骨吸収抑制薬の休薬がARONJを予防できるか不明

- 骨に長期間滞留するBP製剤を短期間休薬してどのくらい効果があるのかわからない

→休薬のメリットがはっきりしない - BP製剤を休薬すると症状の悪化と骨折リスクの増加が懸念される

- BRONJのリスクよりも骨折予防のベネフィットが優っている

→継続するベネフィットが大きい - BRONJは感染を契機に発生、歯科治療前の感染予防で減少できることが示されている

→感染予防、口腔内衛生の改善によりリスクを減少できる

- BRONJ…BPに関連する顎骨壊死のこと

(Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws : BRONJ) - DRONJ…デノスマブに関連する顎骨壊死のこと

(Denosumab-related osteonecrosis of the jaws : DRONJ) - ARONJ…BRONJとDRONJを合わせた骨吸収抑制薬関連顎骨壊死のこと

(Antiresorptive agent-related osteonecrosis of the jaws : ARONJ)

ここまでの内容をまとめると、

BP製剤とデノスマブの中断は骨折発生や症状悪化のリスクを考えて、歯科治療は休薬せずに行うことが望ましく、ARONJ発症リスクが高い場合は休薬(デノスマブを骨粗鬆症で用いる場合はリスクが低い時期に行う)を考慮するかたちです。

薬剤師向け:服薬指導のポイント

ARONJの発症予防と早期発見のために、薬剤師ができることは大きく3つあります。

- 歯科治療の予定をチェック

- 副作用のモニタリング

- 歯科医との連携、情報提供

順に見ていきましょう。

歯科治療の予定をチェック

初回指導時のポイント

歯科受診の予定を忘れずに聞き取ること

顎骨壊死を防ぐためにはどうすればいいのか?

投与する前に歯科治療を済ませておく、これが基本です。

顎骨壊死は抜歯や歯周治療などの観血的処置を契機として起こりやすいので、投与をはじめる前に侵襲的な歯科治療を終えておく必要があります。

本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導すること。

フォサマック錠 電子添文

もし歯科治療の予定があれば、BP製剤開始のタイミングが変更できるか?医師に相談しましょう。(※服用開始の2週間前までに治療を終えておくことが望ましい)

また、投与中に歯科治療を受ける場合もあるので、投与中は定期的に「歯科治療の予定がないか」を確認することも大切です。

副作用のモニタリング

服薬後フォローのポイント

ARONJの前駆症状を確認すること

BP製剤の代表的な副作用といえば、消化管粘膜障害ですが、頻度は稀であっても、ARONJの発症に注意が欠かせません。

- 疼痛と感染を伴う持続性の骨露出

- 歯肉の腫脹

- 排膿

- 歯の動揺

- しびれ

- 顎が重い感じ…など

定期的なモニタリングで早期発見に努めることが大切ですね。

歯科医との連携、情報提供

歯科医との情報連携のために

お薬手帳を最大限に活用しよう!

残念なことに「歯科医院にお薬手帳を持っていく」という発想がまだまだ浸透していません。お薬手帳があれば、歯科の先生もBP製剤や抗RANKL抗体製剤の使用歴を確認しやすくなるはずです。

顎骨壊死を防ぐためにも、薬剤師が率先してお薬手帳の活用を推進していくことが大切だと思います。経口BP製剤だけでなく、注射製剤を記載することも忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は「抜歯前に確認すべき2種類の薬」について「休薬するのか、それとも継続するのか?」判断に必要な知識と考え方について解説しました。

本記事のポイント

- 抜歯時に注意すべき薬剤

…①抗血栓薬と②骨吸収抑制薬 - 抗血栓薬は休薬せずに継続したまま行う

(休薬に伴う血栓症リスク>出血リスク) - 自己判断による休薬は血栓症リスクに晒される。服薬指導の際に血栓症リスクを伝えよう。

- 骨吸収抑制薬も休薬せずに継続したまま行うのが基本

(休薬に伴う骨折・症状悪化リスク>ARONJ発症リスク) - ARONJ予防のために口腔衛生管理がとくに重要、歯科医との連携も不可欠。

歯科受診、抜歯、インプラントという言葉を聞いて、この2種類の薬が思い浮かべられたらOKだと思います♪