DOACの処方が増えています。

新規処方に加え、ワルファリンからの切り替えも多い印象です。この勢いは今後も続きそうですよね。一方で、あえてワルファリンを選択・継続するケースも少なくありません。

同じ抗凝固薬であるのに

・何が違うのか?

・どのように使い分けるのか?

今回は、DOACとワルファリンを比較しながら、特徴や使い分けについてまとめたので共有したいと思います。

DOACとワルファリンの比較:特徴

押さえておきたいポイントは大きく9個です。

- 有効性

- 作用機序

- 適応

- 投与方法

- 腎機能障害患者への投与

- 相互作用

- 食事の影響

- 拮抗薬

- コスト

順番に見ていきましょう

DOACとワルファリンの有効性

まずは臨床効果について、全体と個別で比較しましょう。

DOAC全体とワルファリン

DOAC個別とワルファリン

-800x610.jpg)

-800x610.jpg)

有効性が高いDOACは?

患者背景が異なるので、薬剤間の比較はできませんが、ワルファリンに比べて、プラザキサ300mg/日とエリキュース10mg/日が優越性を示しました。そのほかは同等ですね。

一方で、安全性の方はどうか?

優越性を示したのはプラザキサ220mg/日、リクシアナ60mg/日、エリキュース10mg/日です。ガイドラインでは出血リスクの高い患者さんに推奨されています。

出血リスクの高い患者に対しては大規模臨床試験において大出血発生率が低いDOAC(アピキサバン、ダビガトラン110mg1日2回、エドキサバン)を用いる

2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン

エドキサバンの低用量(30mg/日:減量15mg/日)は、ワルファリンに比べて有効性は非劣性であるものの、発生率が高いという結果でした。有効性の観点から高用量(60mg/日:減量30mg/日)が通常用量(非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制)に設定されました。

DOACとワルファリンの作用機序

次に、DOACとワルファリンの作用機序(分類)を確認します。

| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | ワルファリン | |

|---|---|---|---|---|---|

| 作用機序 | 抗トロンビン薬 | 第Xa因子阻害薬 | ビタミンK拮抗薬 | ||

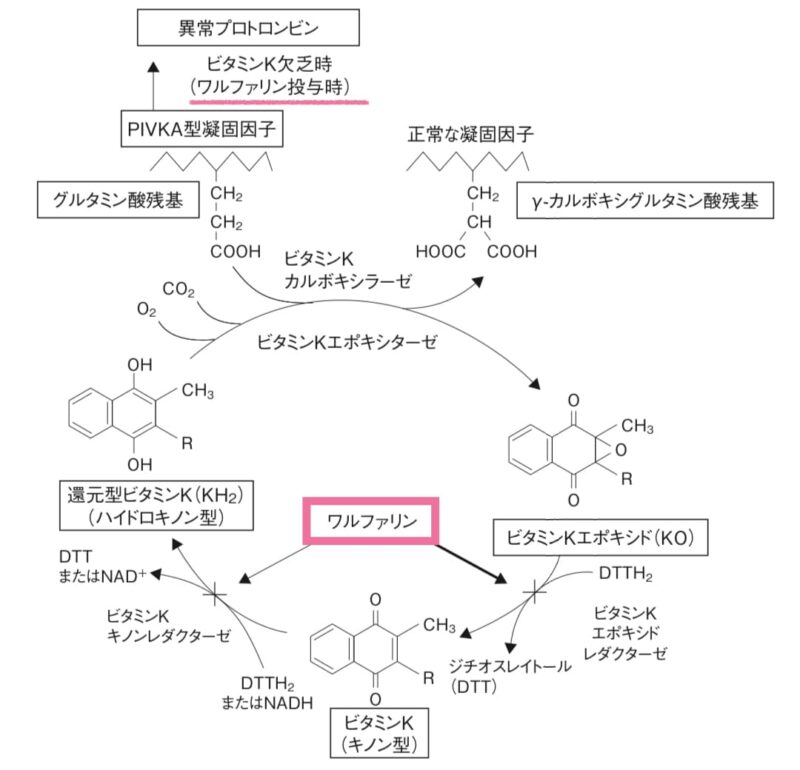

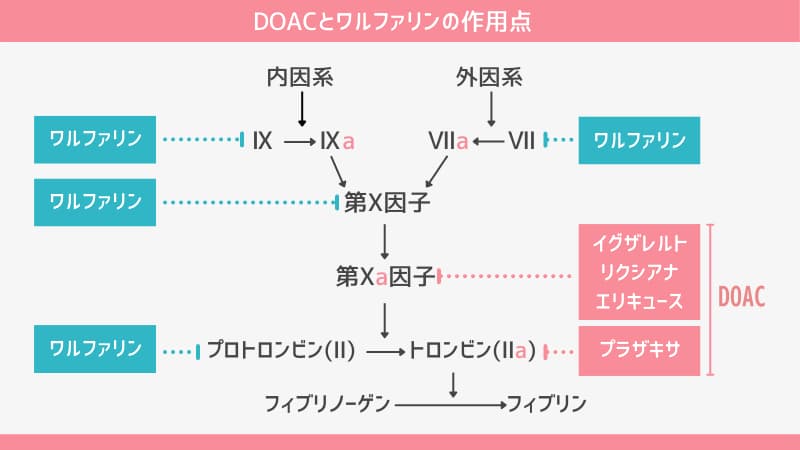

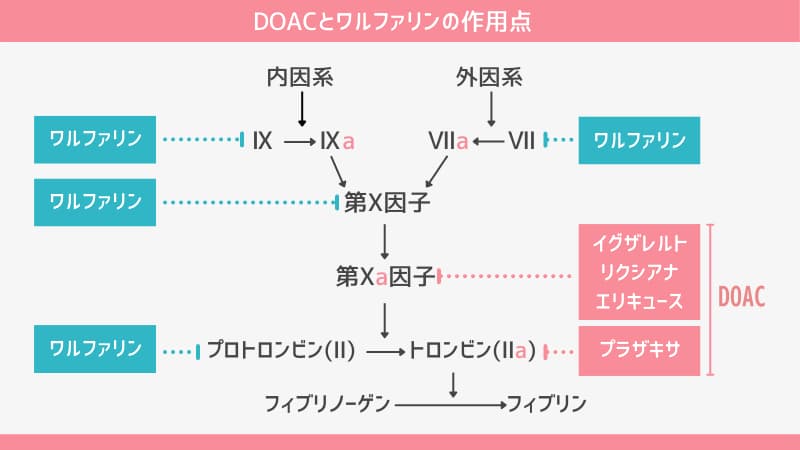

DOACの作用機序

抗トロンビン薬(プラザキサ)と第Ⅹa因子阻害薬(イグザレルト、リクシアナ、エリキュース)に分かれます。同じDOACでも作用点が異なる点は押さえておきましょう。

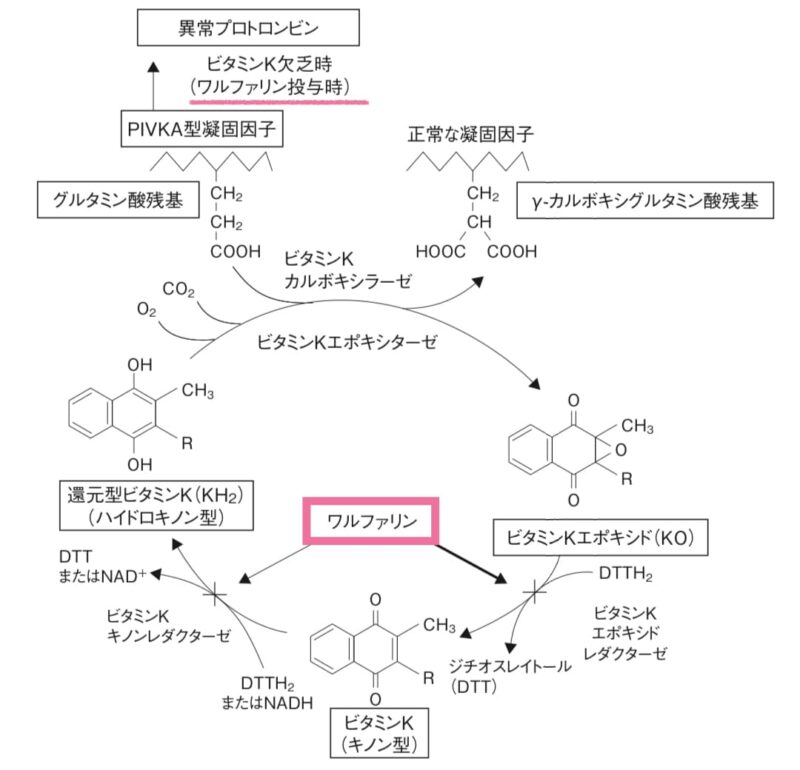

ワルファリンの作用機序

ビタミンKと類似構造のクマリン誘導体です。肝臓においてビタミンKエポキシド(キノン)還元酵素の阻害により、(凝固作用のない)ビタミンK依存性凝固因子(protein induced by vitamin K absence or antagonist:PIVKA)を低下させ、抗凝固作用を示します。

作用機序の違い、ポイントは3点です。

- 直接作用と間接作用

- 作用点(凝固因子の種類)

- 活性化凝固因子と(活性前)凝固因子

図を見ながら解説します

直接作用と間接作用

DOACは凝固カスケードに直接働きます。成分自体に凝固因子の阻害活性があるからです(プラザキサは例外、エラスターゼにより活性化されるプロドラッグ)。

一方で、ワルファリンは間接的に凝固反応を抑えます。成分自体に凝固活性がなく、肝臓におけるビタミンKの代謝阻害により、薬効を発揮するためです。

作用点(凝固因子)

作用点が異なります。プラザキサのターゲットは凝固反応の最終段階であるトロンビンです。それ以外のDOACは上流の第Ⅹa因子を介して間接的にトロンビンを阻害します。

DOAC

トロンビン(プラザキサ)

第Ⅹa因子(イグザレルト、リクシアナ、エリキュース)

ワルファリン

第II、第Ⅶ、第Ⅸ、第Ⅹ因子

一方で、ワルファリンのターゲットはビタミンK依存性の凝固因子、II、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹです。DOACよりも上流で作用します。

活性化凝固因子と凝固因子

ここは薬効の違いをイメージするための視点。凝固反応を走行中のクルマに例えるとわかりやすいです。

DOACは活性化された凝固因子を阻害します。第Xa因子やトロンビンですね。過剰な凝固反応(スピード)に対して、ブレーキを踏むイメージです。

一方で、ワルファリンは活性化前の凝固因子(II、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ)を減らします。いずれもa(activator)がついていません。スピードが出ないように、車のエンジンを小型化するイメージです。

DOACとワルファリンの適応

続いて適応を比較します。

②VTEはプラザキサ適応なし

③術後のVTE予防はリクシアナのみ

ポイントは2つです。

- DOACは薬剤ごとに適応が異なる

- ワルファリンの適応はDOACよりも広い?

DOAC:適応の違い

| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | |

|---|---|---|---|---|

| NVAF | ||||

| VTE | ||||

| 術後VTE予防 |

共通点は非弁膜症性心房細動(NVAF)患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制です。相違点は静脈血栓塞栓症(VTE)と術後VTE予防。プラザキサにVTEの適応がありません。術後VTE予防はリクシアナのみです。

ワルファリンの適応

DOACの適応は明確です。上記3つのどれかなので。一方で、ワルファリンは「血栓塞栓症の治療と予防(静脈血栓症、…等)」との記載で、何でもありの印象ですよね。「…等」というのが広すぎてよくわからない…。

調べてみると、主な対象疾患は以下のとおりでした。

- 深部静脈血栓症

- 肺塞栓症

- 心筋梗塞の二次予防(再梗塞、脳塞栓症等)

- 心房細動における血栓塞栓症(脳塞栓症等)の予防

- 人工弁置換術後の血栓塞栓症(脳塞栓症等)の予防

DOACとの相違点

ワルファリンは③心筋梗塞発症後の再発予防(二次予防)が適応疾患であるとのこと。通常は抗血小板薬が適応ですが、以下のように左室や左房内に血栓を認める人に併用療法が推奨されています。

左室・左房内血栓を有する心筋梗塞患者、重症心不全患者,左室瘤を合併する患者, 人工弁置換術後(機械弁)の患者に対して、急性冠症候群・冠血行再建後に抗血小板薬とワルファリンを併用する

2020年JCSガイドライン フォーカスアップデート版冠動脈疾患患者における抗血栓療法

また、ワルファリンは⑤弁膜症性の心房細動に使います。DOACと違って「非弁膜症性」の限定はありません。(後述しますね)

DOACとワルファリンの投与方法

続いて投与方法の比較について。ポイントは大きく2つです。

- 固定用量と用量調節

- 速効性と遅効性

固定用量と用量調節

DOACは固定用量です

| NVAF | VTE | 術後VTE予防 | |

|---|---|---|---|

| プラザキサ | ①150mg×2 ②110mg×2 | ||

| イグザレルト | ①15mg×1 ②10mg×1 | 15mg×2 3週間 以降15mg×1 | |

| リクシアナ | ①60mg×1 ②30mg×1 ③15mg×1 | ①60mg×1 ②30mg×1 | ①30mg×1 ②15mg×1 |

| エリキュース | ①5mg×2 ②2.5mg×2 | 10mg×2 1週間 以降5mg×2 |

①通常量と②減量(一部VTEを除く)の設定があります。投与量は薬剤・適応ごとに異なり、加えて、腎機能や年齢、体重、併用薬等によって決めるかたちです。

③リクシアナは15mgの減量設定があります。出血リスクの高い場合に選択可能です。

リクシアナ15mgの選択基準

高齢の患者(80歳以上を目安とする)で、以下のいずれも満たす場合、治療上の有益性と出血リスクを考慮して本剤投与の適否を慎重に判断し、投与する場合には本剤15mgを1日1回経口投与することを考慮すること

次の出血性素因を1つ以上有する。

・頭蓋内、眼内、消化管等重要器官での出血の既往

・低体重(45kg以下)

・クレアチニンクリアランス15mL/min以上30mL/min未満

・非ステロイド性消炎鎮痛剤の常用

・抗血小板剤の使用本剤の通常用量又は他の経口抗凝固剤の承認用量では出血リスクのため投与できない。

リクシアナ錠 電子添文

ここは煩雑ですね。詳しくは別記事にまとめていますのでご覧くださいね。

ワルファリンは用量調節

一方で、ワルファリンはPT-INRを見ながら投与量を調節します。薬効に個人差があり、個々で投与量が異なるからです。定期的な採血により効果のモニタリングが欠かせません。

この点、DOACの方が優れていると思います。PT-INR測定の測定がいらないのが大きいです。ただし、実際の効果を確認する明確な指標がない点は留意しておきたいところ。服薬アドヒアランスが悪い場合、ワルファリン(INR低下)なら気付けてもDOACはわからない…。

速効性と遅効性

DOACは速効性があります

成分自体に活性があり、凝固因子の働きを直接妨げるからです。リクシアナは投与1時間後、イグザレルトは0.5〜4時間後に最大効果が得られます。

健康成人男性にエドキサバン30mgを単回経口投与した時の血液凝固時間(PT、APTT)は、投与後に速やかに延長し、投与1時間後に最大延長を示した後、投与24時間後には投与前と同程度の値に回復した

リクシアナ錠 添付文書

日本人健康成人男子32例に本剤 5、10、20 及び 40mg を空腹時に単回経口投与した試験で、 第 Xa因子活性阻害率は投与後0.5〜4 時間に最高値に到達し、24時間目の時点でベースラインの−3〜16%に戻った。第Xa因子活性阻害率は44.4〜70.0%の範囲にあり、用量漸増に伴い上昇した

イグザレルト錠 添付文書

ワルファリンは遅効性です

効果発現までに時間がかかります。既にある凝固因子が消失するまでに一定期間を要するからです。効果が安定するまでに、2~3日程度かかります。そのため、速効性を求める場合には、ヘパリンとの併用が欠かせません。

抗凝固効果は投与後12〜24時間目に発現し、十分な効果は36〜48時間後に得られる。その効果はその後48〜72時間持続する

ワルファリン錠インタビューフォーム

この点もDOACの方が優れていると思います。ヘパリンとの併用が不要なので。周術期の再開もスムーズに行えますね。

DOACとワルファリン:腎機能障害患者への投与

続いて、腎機能障害のある人への投与について。

DOACは腎機能障害がある人には使いにくい

重度の腎機能障害の方には禁忌です。ただし、適応や薬剤ごとにCcrのカットオフ値は異なります。たとえば、NVAF場合は以下のとおりです。

- プラザキサ…Ccr<30

- イグザレルト…Ccr<15

- リクシアナ…Ccr<15

- エリキュース…Ccr<15

なぜ禁忌なのか?理由は尿中未変化体排泄率が高く、腎機能低下により血中濃度が上昇し、出血リスクが増大するからです。

- プラザキサ…85%

- イグザレルト…42%

- リクシアナ…48.6%

- エリキュース…27%

①②④-添付文書、IF、③申請資料概要

一方で、ワルファリンはどうか?

DOACと違って、肝代謝の薬剤です。尿中への排泄される未変化体はほとんどなく、投与量の1/3程度、代謝物が排泄されるものの、活性は無視できる程度とのこと。

ワルファリンは尿中及び胆汁を介して糞便中に排泄される。胆汁を介して排泄されたものは、一部再吸収され腸肝循環する。尿中には投与量の約1/3が排泄されるが、未変化体はほとんどない。

ワルファリン インタビューフォーム

なのに禁忌?そう思いますよね。

調べてみると理由は蓄積するからです。排泄率が低くても半減期が長い分、蓄積により出血リスクが増強するという理解です。

本剤は半減期が長く排泄速度が遅いため、重篤な腎障害時には、さらに本剤の排泄が遅延し作用が長時間持続するので、出血の危険が増大するおそれがある

ワルファリン インタビューフォーム

実際に、心房細動を合併する透析患者さんに対するワルファリンの投与は、脳卒中リスクを下げずに、出血リスクが増えるという報告があります(Circulation 2014; 129: 1196-20)

ただし、一律禁忌かというとそうでもなく、原則禁忌の扱いです。

日本透析医学会のガイドラインによると

心房細動に対する安易なワルファリン治療は行わないことが望ましいが,ワルファリン治療が有益と判断した場合にはPT-INR<2.0に維持する

血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関するガイドライン

と、されています。

では、有益と判断される場面は?たとえば下記です。

- 心房細動アブレーションの周術期

- 機械弁の症例

- 脳梗塞の二次予防

2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン

このようにDOACは重度腎機能障害のある方には使えません。その場合の代替薬はワルファリンです(原則禁忌だけど)。必要性を十分に考慮した上で使う点を押さえておきましょう。

DOACとワルファリンの相互作用

続いて相互作用の比較。影響を与える因子は以下のとおりです。

| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | ワルファリン | |

|---|---|---|---|---|---|

| 代謝酵素 | CYP3A4 | CYP3A4 | CYP2C9 CYP3A4、CYP1A2(関与の可能性あり) | ||

| トランスポーター | P糖蛋白 | P糖蛋白 | P糖蛋白 | P糖蛋白 | |

| 蛋白結合 | 注意 |

ポイントは3つ。

- DOACとワルファリンの併用禁忌は?

- DOACの併用注意は減量基準あり

- ワルファリンの併用注意は4パターン

併用禁忌:DOACとワルファリン

| プラザキサ | イグザレルト | ワルファリン |

|---|---|---|

| イトラコナゾール(P糖蛋白) | ・HIVプロテアーゼ阻害剤、ニルマトレルビル・リトナビル(P糖蛋白+CYP3A4) ・アゾール系抗真菌剤(P糖蛋白+CYP3A4) ・コビシスタット配合剤(CYP3A4) ・エンシトレルビル(P糖蛋白+CYP3A4) | ・メナテトレノン(薬効の拮抗、ビタミンK2) ・イグラチモド(機序不明) ・ミコナゾールゲル剤・注射剤・錠剤(CYP2C9) |

DOACの併用禁忌はプラザキサとイグザレルトのみ

薬物代謝酵素CYP3A4やP糖蛋白(トランスポーター)を介した相互作用です。血中濃度の上昇により出血リスクが高まります。

一方でワルファリンは3つの併用禁忌

メナテトレノン

ビタミンK2製剤、骨粗鬆症の薬です。抗凝固作用を減弱させます。

イグラチモド(ケアラム)

抗リウマチ薬。機序は不明ですが、肺胞出血の死亡例報告を受けて2013年5月に安全性速報(ブルーレター)が発出されています。

ミコナゾール

重篤な出血症例を受けて、2016年10月に添付文書が併用禁忌に改訂されました。特に外用剤(フロリードゲル)は見落としやすいので気をつけたいところですね。

DOACは減量基準に該当する

DOACは併用薬により、減量基準があります。

たとえば、プラザキサはベラパミルと併用するときには、110mg×2への減量を考慮しなければなりません。ほかのDOAC(イグザレルト、リクシアナ、エリキュース)も減量すべき組み合わせがあります。ここがややこしいです…。

併用禁忌も含めて、詳しくは下記にまとめていますので、参照してくださいね。

ワルファリンの併用注意は4パターン

- 薬効重複

- CYP2C9

- 蛋白結合

- その他

①薬効重複はイメージしやすいです。抗凝固薬や抗血小板薬などですね。②CYP2C9の相互作用はいくつもあります。特に押さえておきたいのはカペシタビン(ゼローダ)です。併用注意ですが、過去に死亡例の報告がありました。警告にあるように定期的な凝固能検査が欠かせません。

③ワルファリンは蛋白結合率が90〜99%と高く、同結合利率の高い薬剤(アスピリン、NSAIDsなど)との併用により血中の遊離型濃度が上昇し、出血リスクが高まります。④他にも、原因不明なものから消化管での吸収を妨げるもの等、いろいろです。詳しくは添付文書をご確認くださいね。

併用注意は併用禁忌と異なり処方は可能です。服薬後のフォローにより、出血症状の確認に加え、PT-INRのモニタリングが必要ですね。

DOACとワルファリン:食物の影響

続いて食事の影響について。

- DOAC…特になし

- ワルファリン…ビタミンK含有食品

DOACは特になし!

食物との相互作用がありません。ここが魅力の一つですね。

一方で、ワルファリンは注意!

ビタミンK含有食品に摂取により、薬効減弱の恐れがあります。服用に際しては食事指導が欠かせません。押さえておきたいのは、禁止と注意の食品があること。

禁止食品ビッグスリーは、添付文書では併用注意ですが、「摂取を避けること(禁止)」との記載があります。初回はもちろん、服用中は処方のたびに確認と説明が必要だと思います。以前に、「納豆禁」であることを知らずに飲んでいる人がいたので…。

併用注意

(納豆、クロレラ食品及び青汁)本剤の作用を減弱するので、左記食品を避けるよう、患者に十分説明すること。

(上記以外のビタミンK含有食品)一時的に大量摂取すると本剤の作用を減弱することがあるので、患者に十分説明すること。

ワルファリン添付文書

同様に、緑黄色野菜等も併用注意です。「大量摂取を避けるように説明」と書かれています。ときどき禁止だと誤解する人がいるので気をつけましょう。全く摂らないのは栄養バランスの観点から問題があるからです。

DOACとワルファリンの拮抗薬

続いて拮抗薬の有無。

| プラザキサ | イグザレルト | リクシアナ | エリキュース | ワルファリン | |

|---|---|---|---|---|---|

| 拮抗薬 | プリズバインド | オンデキサ | ケイセントラ ビタミンK | ||

ワルファリンは従来のビタミンKに加えて、2017年9月からケイセントラが使えるようになりました。血液凝固第II・第VII・第IX・第X因子、プロテインC及びプロテインSを含有する製剤です。ビタミンK拮抗薬投与中の患者における、急性重篤出血時、又は重大な出血が予想される緊急を要する手術・処置の施行時の出血傾向の抑制に適応があります。

一方で、DOACはプラザキサを除き、拮抗薬がない状況でしたが、先述の通りオンデキサが登場しています。

プリズバインドはダビガトランに対するヒト化モノクローナル抗体フラグメント(Fab)です。抗凝固作用を中和する働きがあります。オンデキサは第Ⅹa因子阻害薬(イグザレルト、エリキュース、リクシアナ)に対する拮抗薬です。両薬剤の特徴は別記事にまとめているので合わせてご覧くださいね。

DOACとワルファリンのコスト

最後にコストを比較!ここはかなり違います。

| 薬価 | 30日薬価 | |

|---|---|---|

| ワーファリン | 1mg:¥9.8 5mg:¥10.1 | 1mg:¥294 5mg:¥303 |

| プラザキサ | 75mg:¥127 110mg:¥224.6 | 通常量:¥15,240 減量:¥13,476 |

| イグザレルト | 15mg:¥476.4 10mg:¥342.9 普通錠 | 通常量:¥14,292 減量:¥10,287 |

| リクシアナ | 60mg:¥416.8 30mg:¥411.3 普通錠 | 通常量:¥12,504 減量:¥12,339 |

| エリキュース | 5mg:¥212.3 2.5mg:¥117.5 | 通常量:¥12,738 減量:¥7,050 |

仮にワルファリンを1mg飲んでる人がプラザキサ300mg/日に変更すると、1ヶ月あたりの費用は約50倍に膨れます。

3割負担だと、1ヶ月5000円くらい増える計算!

DOAC間でコストに多少の差はあるものの、大きくは変わりません。

逆にいうと、ワルファリンは安価が強みです。コストは、両薬剤どちらを選択するか検討するときに欠かせない視点の一つ。医療費や患者さんの負担も考える習慣が必要だと思います。

DOACとワルファリンの使い分け

DOACとワルファリン、両者はどのように使い分けるのか?

代表的な疾患で見てみましょう。

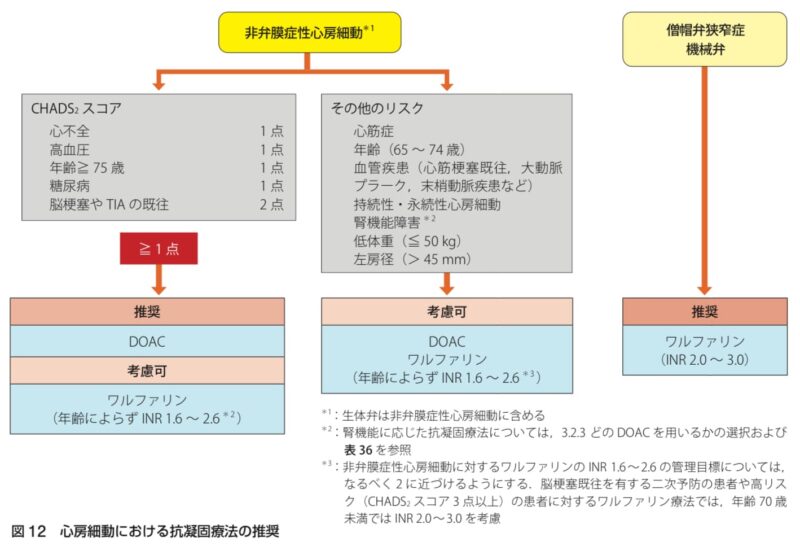

心房細動の場合

以下のように、「弁膜症性」か「非弁膜症性」かで治療薬の選択が変わります。

非弁膜症性なら、CHADS2スコア(脳塞栓の発症リスクを評価するもの)を計算、1点以上ならDOACが推奨されています。ワルファリンは考慮可という扱いですね。

ガイドラインによると、DOACとワルファリンの使い分けは以下のとおりです。

DOACを選択

- 非弁膜症性心房細動の脳梗塞予防(新規)

- ワルファリン投与中TTRが不良又はDOACの希望時

- 冠動脈ステント留置患者(抗血小板薬との併用)

ワルファリンを選択

- 僧帽弁狭窄症を伴う心房細動の脳梗塞予防(中等度から重度)

- 機械弁置換術後の心房細動患者の脳梗塞予防

2013年度版では、機械弁と生体弁による人工弁置換術後の心房細動は「弁膜症性」と定義されており、ワルファリンのみの適応でしたが、2020年改訂により生体弁は「非弁膜症性」に分類され、DOACも選択できるようになりました。

また、 大動脈弁狭窄に対する経皮的大動脈弁形成術(PTAV)も生体弁を使用しているため「非弁膜症性」の扱い、DOACが使えます。

ワルファリンからDOACへ切り替わる時は、適応のチェックが欠かせません。弁膜症性心房細動の可能性があるからです。以前、INRのコントロールが上手くいかない人に、処方提案を行おうと思い、何で飲んでるかを聞いたら、案の定、「弁膜症の手術を受けた」と言われ、断念したことがありました。気をつけましょう。

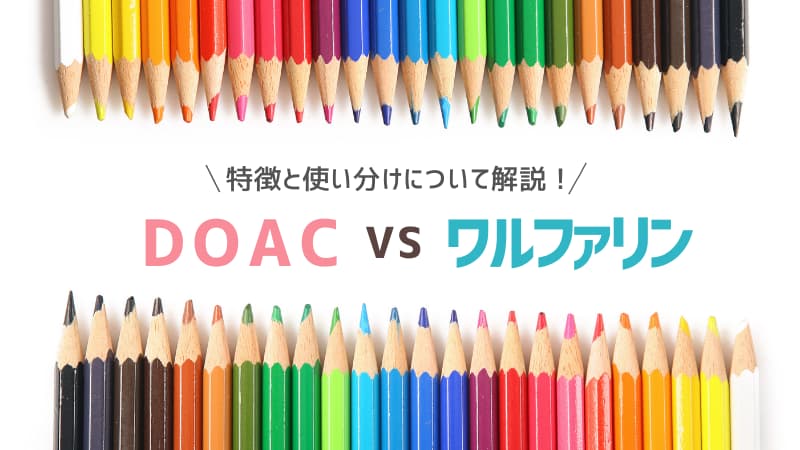

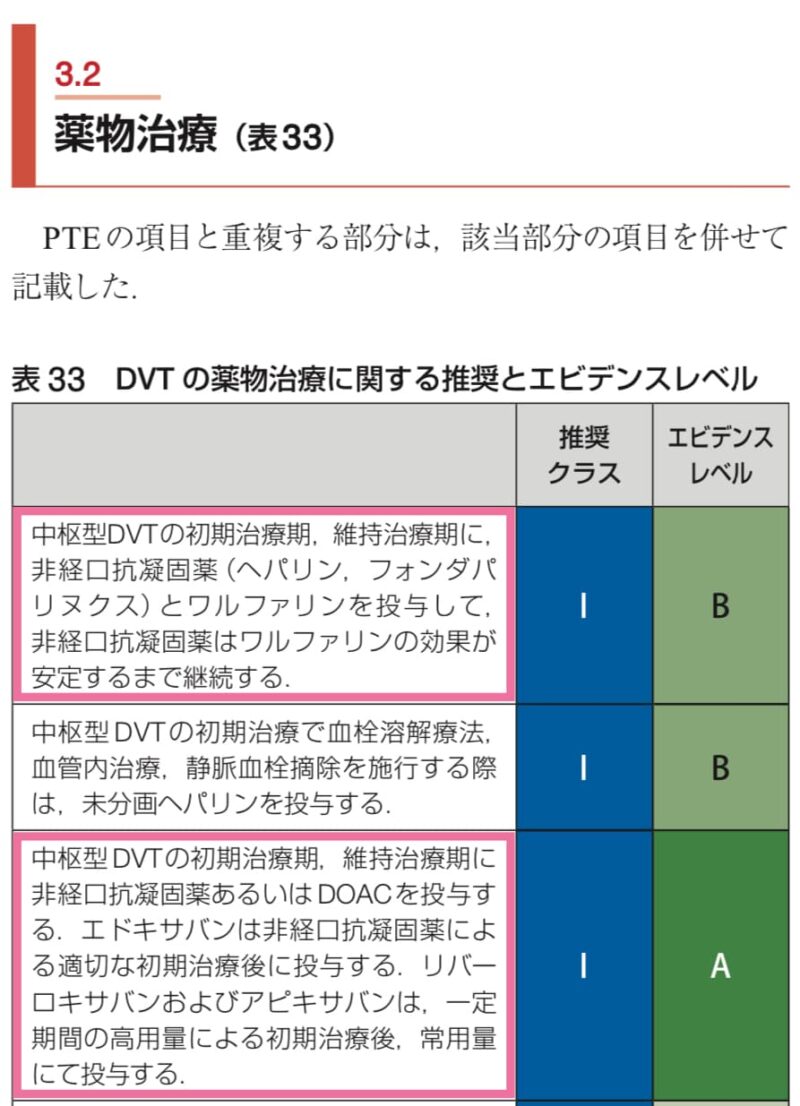

静脈血栓塞栓症の場合

いわゆるエコノミークラス症候群ですね。静脈血栓塞栓症(VTE)は肺静脈血栓症(PTE)と深部静脈血栓症(DVT)からなります。

PTE、DVTともに両者が推奨されています。ただし、使い方は同じではありません。押さえておきたいポイントは3つです。

- ワルファリンはヘパリンと併用

- リクシアナはヘパリンからの切り替え

- イグザレルトとエリキュースは初回治療から

①ワルファリンはヘパリン等の併用後に切り替えます。効果が安定するまでに時間を要するからです。PT-INRが治療域(1.5~2.5)になるまで併用します。

②リクシアナはヘパリン等からの切り替えです。保険適応上、初回から使用できません。

〈静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制〉

本剤は急性期への適切な初期治療(ヘパリン投与等)がなされた後に投与すること

リクシアナ錠 添付文書

③イグザレルトとエリキュースは非経口抗凝固薬からの切り替えなく、初回治療から使えます。シングルドラックアプローチと呼ぶそうです。

上記ガイドラインの推奨は同じですが、最近ではVTEにDOACを使うケースが増えています。ワルファリンに比べて出血性合併症が起こりにくいからです。安全性重視ですね。あとは速効性があり、ヘパリンとの併用が不要なのも選ばれる理由だと思います。

まとめ

今回は、DOACとワルファリンを比較しながら、特徴や使い分けについて解説しました。

両薬剤は相補的な関係!

だと、思いました。

DOACはワルファリンよりも使い勝手が良いのが魅力!

- 速効性が期待できる

- 安全性が高い

- 投与量がわかりやすい…など

一方で、万能ではありません

- 腎機能障害の人には使いづらい

- 弁膜症性心房細動は適応外

- コストがかかる…など

そういった、足りない部分はワルファリンが補えるわけです。

同様に、ワルファリンのデメリットはDOACがカバーできる部分になります。

記事を書きながら、両者の関係は目の前の患者さんにとってどちらが相応しいか?を考える時に使える知識だと思いました。日常業務でお役立ていただけたら嬉しいです♪

でも、消化管出血が多いのは注意ですね。