今回のテーマはブリリンタ錠!

一般名はチカグレロル、抗血小板薬です。2017年2月から国内でも使えるようになりました。

しかし、

特徴や使い方がいまいち掴めない?!

っていう人も多いのではないでしょうか?

- 適応症が2つあって

- 用法用量も2パターン

- 2剤併用療法(DAPT)が条件で

- ただし書きが多い!

読めば読むほど謎が深まる、添付文書ですよね。

今回は、チカグレロルについて適応となる場面、適正使用のポイントをまとめたので共有します。

チガグレロル(ブリリンタ):2つの適応

- PCI後のステント血栓症を予防する

- 心筋梗塞発症後の二次予防(再発予防)

大きく2つあります。順番に見ていきますね。

1)PCI後のステント血栓症予防

1つ目の適応

〈ブリリンタ錠90mg〉

経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される急性冠症候群(不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞)(ただし、アスピリンを含む抗血小板剤2剤併用療法が適切である場合で、かつ、アスピリンと併用する他の抗血小板剤の投与が困難な場合に限る)

通常、成人には、チカグレロルとして初回用量を180mg、2回目以降の維持用量を90mgとして、1日2回経口投与する。

ブリリンタ錠 電子添文

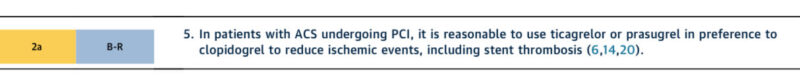

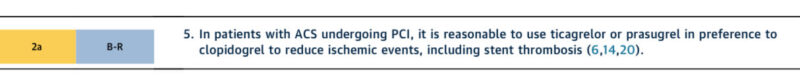

海外ではPCIが適用されるACSに推奨

チカグレロルは米国のガイドラインで、PCIが適用されるACSに推奨されています。

用語も含め順に解説しますね。

ACSとは?

急性冠症候群の略。冠動脈のプラークが破れて血栓ができ、心筋の壊死が急速に進んでいる病態を指し、急性心筋梗塞と不安定狭心症を合わせた概念です。

- 不安定狭心症…高度狭窄をきたした状態。心筋の壊死を伴わない。

- 急性心筋梗塞…血管が完全閉塞した状態。心筋の壊死を伴う。

ACSは緊急PCIが適応になります。速やかに血流を回復して、心臓のダメージを最小化する必要があるからです。

チカグレロルはPCI施行時に用います。

PCIとは?

経皮的冠動脈形成術のこと。

- バルーン拡張術(POBA)…狭窄部位を風船で膨らませ広げる方法

- ステント治療…金属製のメッシュ(=ステント)を用いて病変部位を拡張、支持し、再狭窄を防ぐ方法(主流)

- ロータブレーター治療…狭窄病変をドリルで削りとるもの。バルーンやステントで十分に病変部位を拡張できない場合に行う

PCI後は、留置したステント表面に血栓が生じるステント血栓症が問題になります。

予防にはDAPTを選択する!

・DAPT は抗血小板薬2剤併用療法(Dual Anti-Platelate Therapy)の略。アスピリンとP2Y12受容体拮抗薬を組み合わせた処方のことです。

アスピリンに加えて

- チクロピジン(パナルジン)

- クロピドグレル(プラビックス)

- プラスグレル(エフィエント)

- チカグレロル(ブリリンタ)

チエノピリジン系は3種類。チクロピジン、クロピドグレル、プラスグレルです。

チカグレロルはCPTP系に分類(構造が異なる)、DAPTで使用します。

チカグレロルの特徴は?

- プロドラッグではない

- 効果発現が速い

- 可逆的に作用、効果消失も早い

- 呼吸困難の副作用が起こりやすい

米国や欧州において

チカグレロルはPCIが適用されるACSに推奨されています。理由は、海外の臨床試験で良い結果を残せたからです。

チカグレロルはクロピドグレルよりも有効性に優れる

海外の大規模臨床試験を確認します。

- 対象…ACS患者18624例(日本人含まない)

- 介入…アスピリン+チカグレロルを初回180mgを負荷投与、維持90mgを1日2回

- 比較…アスピリン+クロピドグレルを初回300〜600mgを負荷投与、維持75mgを1日1回

有効性

安全性

PLATO試験の結果を受けて、海外ではチカグレロルがPCIが適用されるACS患者さんに対して第一選択薬として広く使われています。

しかし、残念なことに国内は?

というと、海外と状況が少し異なります。

国内臨床試験では良い結果が出せなかった…。

- 対象…ACS患者801例(うち日本人723例)

- 介入…アスピリン+チカグレロルを初回180mgを負荷投与、維持90mgを1日2回

- 比較…アスピリン+クロピドグレルを初回300mgを負荷投与、維持75mgを1日1回

有効性

安全性

チカグレロルはクロピドグレルに比べて、統計学的に有意差はなかったものの、海外の臨床試験とは異なる結果となりました。

国内ではPCIが適用される患者さんへの使用が限定的

そんなことから、国内ではチカグレロルの位置付けはかなり限定的です。他のチエノピリミジン系薬が使えない時の代替薬になります。

5.1 アスピリンと併用すべき本剤以外のP2Y12受容体拮抗薬等の抗血小板剤の投与が副作用の発現等により困難な場合に、本剤の使用を考慮すること。

ブリリンタ錠 電子添文

たとえば、クロピドグレル、プラスグレルで副作用(過敏症状や肝障害、血液毒性等)が出現した時やチエノピリジン系薬で効果が不十分な場合(ステント血栓症やアテローム性血栓症を繰り返す)です。

ガイドラインも代替薬の扱いです

ACS患者におけるDAPT継続期間

DAPTの適応患者で,アスピリンと併用するチエノピリジン系抗血小板薬の投与が困難な場合には、チカグレロルの投与を考慮してもよい

推奨クラスIIb エビデンスレベルB

2020 年 JCS ガイドライン フォーカスアップデート版冠動脈疾患患者における抗血栓療法

ここまでが、「ACS患者さんに今からPCIをします」といった緊急時の話。適応症の1つ目です。次は2つある適応症のもう片方を見ていきますね。

2)心筋梗塞後の再発予防

2つ目の適応

〈ブリリンタ錠60mg〉

以下のリスク因子を1つ以上有する陳旧性心筋梗塞のうち、アテローム血栓症の発現リスクが特に高い場合

65歳以上、薬物療法を必要とする糖尿病、2回以上の心筋梗塞の既往、血管造影で確認された多枝病変を有する冠動脈疾患、又は末期でない慢性の腎機能障害

通常、成人には、チカグレロルとして1回60mgを1日2回経口投与する。

ブリリンタ錠 電子添文

陳旧性心筋梗塞の2次予防にも使える

チカグレロルの使い方や特徴について理解しよう!と思って、勉強していくとPCI時の使い方はなんとかわかります。つまずくのが2つ目の適応。陳旧性心筋梗塞(old myocardial infarction: OMI)です。

OMIは簡単に言うと、病態が不安定な急性期を過ぎた心筋梗塞のこと。つまり、以前に心筋梗塞を起こした経験がある人のことです。

チカグレロルは陳旧性心筋梗塞(OMI)にも使えます。用量は60mg×2です。PCIの後は90mg×2なので用法用量が違うわけですね。

チカグレロル90mgx2を使う場面

これはわかりやすいです。胸痛を訴えて来院(救急搬送の場合も)、検査で心筋細胞の壊死が認められ、緊急PCIを行うことになりました。この時には90mgを選択します。PCI後は90mg(負荷投与は180mg)、これはOKです。

一方で、チカグレロル60mgx2を使う場面

目安は心筋梗塞を起こして1年後くらいです。もちろん、ケースによって前後しますが、基本的には不安定な時期を脱した慢性期が60mgの使い所になります。

もう少し具体的に見てみましょう。

ACSなどでPCIを行うと、以下のような経過を辿ります。

PCI後の急性期はDAPTですね。ステント血栓症のリスクが高いためです。一定期間を経過後にはSAPTに変更します。ずーっとDAPTだと、出血リスクが懸念されるためですね。

チカグレロルは慢性期にもDAPTで使う

OMIで使用する場合もアスピリンとの併用が必須です。

急性期だけでなく慢性期もDAPTであることは変わりません(ここがポイント!)

用法及び用量に関連する注意

〈効能共通〉

7.1 アスピリン(維持用量として81~100mg/日)と併用すること。

ブリリンタ錠 電子添文

先述のように、症状が安定すると出血のリスクを考慮してSAPTになるのが一般的です。例えば、有名なのはアスピリン。日本循環器学会のガイドラインによれば、ACS患者の二次予防に対して、禁忌でない限り永続的な投与が推奨されています。あと、クロピドグレルやプラスグレルも同様です。SAPTとして使用する場合があります。

・禁忌がないかぎり、無期限にアスピリン 81〜162 mg/日を経口投与する(推奨クラスⅠ、エビデンスレベルA)

・アスピリン服用の禁忌患者に対して,チエノピリジン系抗血小板薬単剤投与を考慮する(推奨クラスⅡa、エビデンスレベルC)

2020 年 JCS ガイドライン フォーカスアップデート版冠動脈疾患患者における抗血栓療法

チカグレロルはDAPTで慢性期の心血管イベントを減らす

では、チカグレロルはどのような患者さんに使用するのでしょうか?臨床試験の結果を見てみましょう。これを見ると位置付けがわかります。

- 対象…心筋梗塞発症後1〜3年以内の21162例

※アテローム血栓症のリスク因子(65歳以上、薬物療法を必要とする糖尿病、2度目の心筋梗塞、血管造影で確認された多枝病変を有する冠動脈疾患、又は末期でない慢性の腎機能不全)を1つ以上有し、基礎療法としてアスピリンを併用する患者 - 介入…アスピリン+チカグレロルを1回90mg又は60mgを1日2回投与

- 比較…アスピリン単独投与

有効性

安全性

致死性出血や頭蓋内出血などの重篤な出血合併症を比較すると、SAPTとDAPTで同程度でした。

- チカグレロル60mg群…0.71%

- アスピリン単独群…0.60%

DAPTの方が出血リスクが高いのは当然ですが、命に関わる出血(致死性出血や頭蓋内出血など)がSAPTと同等であったことから、チカグレロル(DAPT)の陳旧性心筋梗塞に対する有用性が証明されたわけです。

チカグレロルは長期DAPTで用います。ただし、誰にでもというわけではありません。この試験の対象者にあるように、アテローム血栓症のハイリスク症例に限られます。つまり、出血リスクよりも虚血リスクが高い人に使用するかたちです。

下記リスク因子を1つ以上有する

- 65歳以上

- 薬物療法を要する糖尿病

- 2度目の自然発症心筋梗塞既往

- 多枝疾患

- 慢性腎障害

本剤は、65歳以上、薬物療法を必要とする糖尿病、2回以上の心筋梗塞の既往、血管造影で確認された多枝病変を有する冠動脈疾患、又は末期でない慢性の腎機能障害(クレアチニンクリアランス60mL/min未満)のうち1つ以上を有する陳旧性心筋梗塞患者であって、さらに、患者背景、冠動脈病変の状況等から、イベント発現リスクが特に高く、出血の危険性を考慮しても、抗血小板剤2剤併用療法の継続が適切と判断される患者のみに投与すること。

ブリリンタ錠 電子添文

チカグレロル(ブリリンタ):適正使用のポイント

チカグレロルを適正に使用するために、注意すべきポイントは4つあります。

- DAPTであることが必須!

- 適応症によって用法用量が違う!

- 呼吸困難の副作用に注意!

- CYP3Aの相互作用を確認!

DAPTであることが条件…①

チカグレロルといえば「DAPT」です。

先述のようにPCI後のステント血栓症予防には、DAPTが推奨されています。チカグレロルもアスピリンと組み合わせるのが基本です。これはオッケーですよね。

気をつけたいのが、心筋梗塞の2次予防の方です。最近ではSAPTになることが多いですが、チカグレロルはDAPTのまま使用します。アテローム血栓症のハイリスク例に使用するだけあって、強力な抗血小板作用が必要だからですね。

ここからスタートします。

時に、見つからないこともあるかも知れません。そんなときには、他院や他科から別々に処方されていないか?服薬歴のチェックが必要です。アスピリンがないと疑義照会ですね。

適応症によって用法用量が異なる…②

- PCI後の急性期

- 慢性期(陳旧性心筋梗塞)

チカグレロルはどちらの適応症か?処方目的の確認が欠かせません。

以下のように適応症ごとに用法用量が異なるからです。

- PCI後のステント血栓症予防…90mg×2

- 陳旧性心筋梗塞の再発予防…60mg×2

といっても、処方目的の確認は簡単ではありません。特に調剤薬局ではカルテが手元にないからです。患者さんに聞くか、それでもわからなければ処方医に確認する必要があります。

呼吸困難の副作用に注意!…③

チカグレロルは特徴的な副作用として呼吸困難があります。

普通に考えて、抗血小板薬や抗凝固薬の副作用といえば出血症状ですよね。頭蓋内出血や消化管出血などには特に注意が必要です。もちろん、チカグレロルも出血症状の早期発見やモニタリングが欠かせませんが、加えて呼吸困難の副作用も忘れてはいけません。

意外なんですけど、発生頻度がかなり高いので気をつけましょう!

先ほどのPEGASUS試験では、呼吸困難の副作用の割合はチカグレロル60mg群で15.84%で、副作用で中断した人の割合は4.55%でした。

なぜ、起こるのか?というと、組織のENT-1受容体(エントワン)刺激作用が関係していると言われており、血中のADP増加により気管支平滑筋の収縮を招くのが機序です。

この作用はチエノピリジン系では見られません。CPTP系に特有のもので、COPDや喘息などの呼吸器疾患患者、うっ血性心不全を合併した患者さんでは投与を避けることが望ましいとされています。

9.1.7 COPD、気管支喘息等の呼吸器疾患を有する患者、うっ血性心不全の合併等により呼吸困難を発現する可能性のある患者

本剤の投与は避けることが望ましい。本剤投与中に呼吸困難が発現した場合には、適切な検査を行い、必要に応じて処置を行うこと。症状の改善が認められない場合には本剤の投与を中止すること。

ブリリンタ錠 電子添文

禁忌ではないので、投与することは可能ですが、副作用のモニタリング、早期発見のための説明や指導を忘れないようにしましょう。

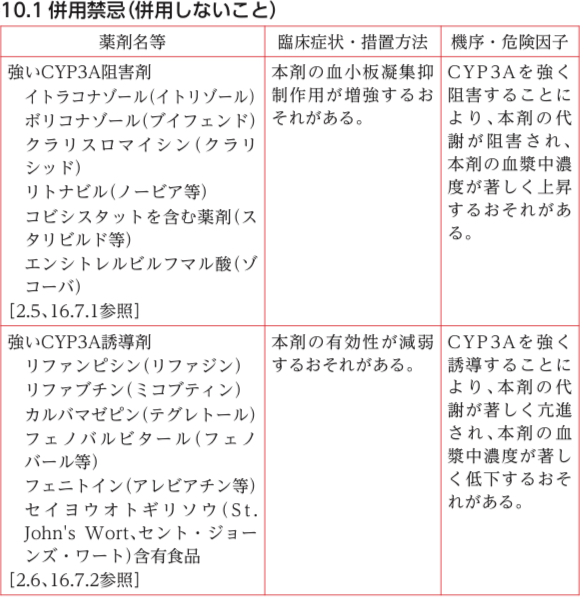

CYP3Aの相互作用に注意!…④

チカグレロルは薬物代謝酵素(CYP3A)とP糖蛋白の基質であり、併用薬のチェックが欠かせません。

相互作用が多い薬といえば、リファンピシンやクラリスロマイシン、イトラコナゾールなどが有名ですよね。ほかにもメジャーなものはたくさんあります。それに比べて、チカグレロルはマイナーな存在です。普通に見落としてしまいそう(^_^*)

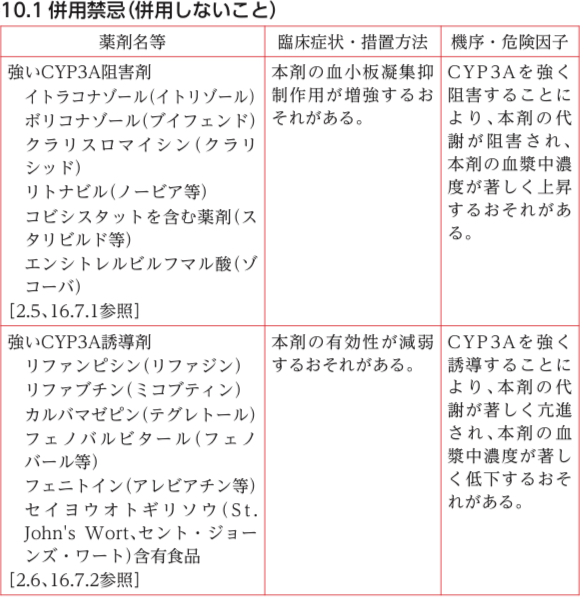

チカグレロルの併用禁忌薬

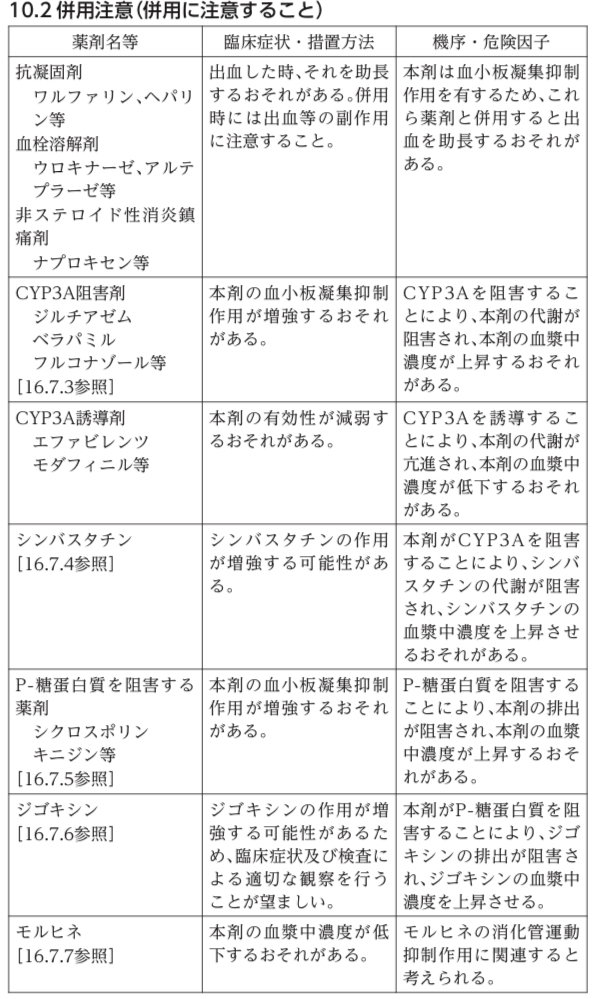

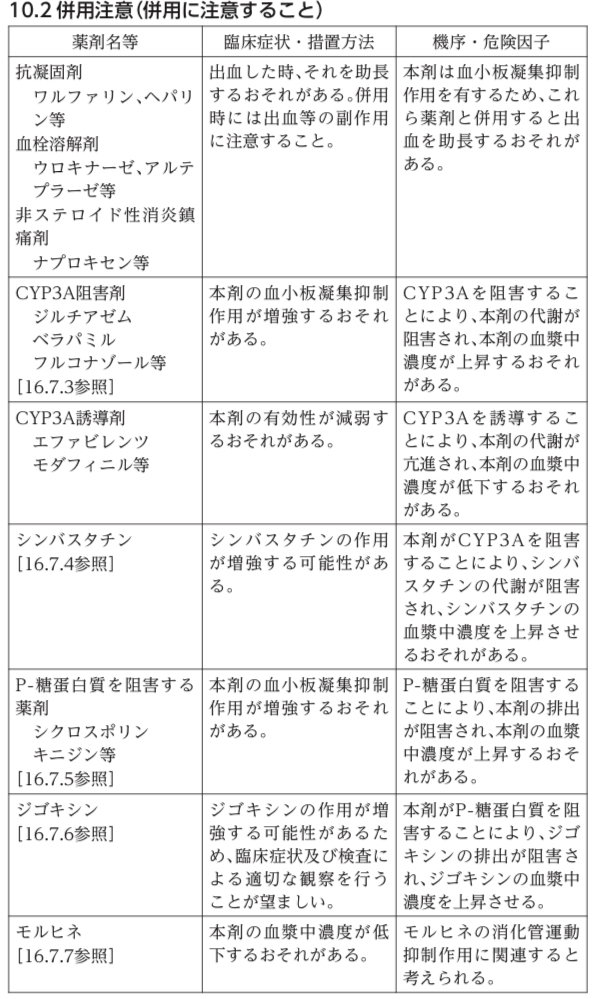

チカグレロルの併用注意薬

まとめ

本記事のポイント

チカグレロル(ブリリンタ)の位置付けは?

2つの適応に分けて考えます。

- 海外ではPCI適用のACS患者に第一選択薬として推奨

→にも関わらず、国内ではチエノピリジン系薬が使用しにくい場合の代替薬です。このギャップが重要! - 陳旧性心筋梗塞の2次予防、特にアテローム血栓症のハイリスク例に使用

→最近では短期DAPTが主流になる中で、あえての長期DAPTです。出血リスクを上回る虚血リスクのある人に選択します。チエノピリジン系はSAPT可ですが、チカグレロルはDAPTのみ、ここがポイント!

- DAPTですよね?

↓アスピリンを見つけたら②に進む - 処方目的はどっち?

PCI後の急性期or陳旧性心筋梗塞の慢性期?

↓確認できたら、③に進んでね - 呼吸困難のリスクは大丈夫?

COPD、喘息、うっ血性心不全の合併症は?

↓n.pなら④へ進む - CYPの相互作用は見ましたか?

OKなら調剤スタート!

今回は抗血小板薬チカグレロル(ブリリンタ錠)について、わかりにくい特徴や適正使用のポイントを解説しました。正直いって、まだまだ処方例は少ないですが、処方箋でふと見かけた時に、落ち着いて対処できるように準備しておくことが大切ですね。