今回のテーマはエンレスト!

一般名はサクビトリルバルサルタンナトリウム水和物。慢性心不全の治療薬です。

バルサルタン!?という聞き覚えのある名前に、アレっと思った人も多いのでは?

エンレストは2種類の成分が混合された新しい機序を有する薬剤です。

「アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬」

(angiotensin receptor neprilysin inhibitor:ARNI)

別名「アーニイー」と呼ばれます。エンレストはどのような特徴があるのか?

ポイント絞って解説しますね。

エンレストの基本情報

まずは基本情報の確認から。

| 製品名 | エンレスト錠 |

|---|---|

| 発売 | 2020年8月 |

| 一般名 | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 |

| 規格 | 50mg/100mg/200mg/粒状錠小児用12.5mg/粒状錠小児用31.25mg |

| 作用機序 | アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI) |

| 適応 | ①慢性心不全(慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る) ②高血圧症(2021年9月適応追加) |

| 用法用量 | ①1回50mgを1日2回経口投与。 2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量 ②1回200mgを1日1回(最大400mg) |

| 禁忌 | ・過敏症の既往がある患者 ・ACE阻害薬を投与中、あるいは投与中止から36時間以内の患者 ・血管浮腫の既往歴のある患者 ・アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者 ・重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 ・妊婦又は妊娠している可能性のある女性 |

| 薬価 | 200mg:171.1円 100mg:97.2円 50mg:55.4円 |

本記事では成人における慢性心不全の適応についてポイントを確認します。

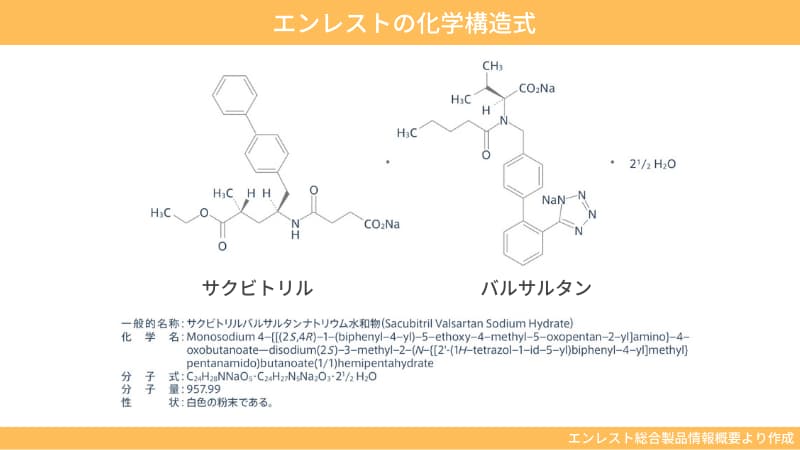

エンレストの有効成分

エンレストは下記2種類の溶解液を混ぜて結晶化した化合物です。

- サクビトリル

- バルサルタン

混合比率はモル比1対1

エンレスト100mgあたり、サクビトリル48.6mg、バルサルタン51.4mg相当が入っている計算です。だいたい半量ずつと覚えておくとわかりやすいですね。

エンレストは投与後、速やかに分離します。バルサルタンはそれ自体に薬効がありますが、サクビトリルはプロドラッグです。吸収後、エラスターゼにより分解を受けて活性代謝物になります。

エンレストの作用機序

エンレストは心不全に対してどのように効くのか?

作用機序を詳しく見てみましょう。バルサルタンの効果は知ってる人も多いですが、サクビトリルって何?って感じですよね。各成分の薬効分類は下記のとおりです。

・サクビトリル…ネプリライシン(NEP)阻害薬

・バルサルタン…アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬

バルサルタンはARBですね。国内では高血圧症に適応があります。アンギオテンシンⅡのAT1受容体に対する結合を妨げ、レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系(RAAS)を抑制するのが作用機序です。

RAASは一時的には心機能低下(心不全)に対する代償機構として働きます。末梢血管抵抗を上げたりNaの貯留により循環血漿量を維持する働きがあるからです。しかし、長期的には心筋細胞の肥大、増殖など心筋リモデリングを亢進して、心機能低下を招きます。バルサルタンはRAAS系を抑制し、心不全の悪化・進行を抑制するのが作用機序です。

- 全身血管抵抗↓

- 体液量の増加↓

- 心筋細胞の肥大・繊維化↓

一方で、サクビトリルはネプリライシン(NEP)阻害薬です。NEPはメタロペプチダーゼの略で、ナトリウム利尿ペプチドであるANPやBNPを分解する働きがあります。サクビトリル(の活性代謝物)はNEPの阻害作用によりナトリウム利尿ペプチドの働きを高め、利尿効果と血管拡張作用により心臓の負担を和らげるのが作用機序です。RAASとはちょうど逆の作用ですね。

- 全身血管抵抗↓

- Na利尿効果↑

- 心筋細胞の肥大・線維化↓

エンレストはダブルアクションです

「RAAS抑制」と「Na利尿ペプチド系亢進」

この2つの機序により心不全の悪化や進行を抑制します。

2つの組み合わせは相性がいい!

実はNEPはアンギオテンシンⅡ(AII)の基質にもなります。サクビトリルだけではAIIの分解を妨げ、RAASを亢進させる可能性があるわけです。エンレストはARBと組み合わせることで、RAASの亢進を抑えることができます。理にかなっているのですね。

エンレストの処方目的(慢性心不全における)

慢性心不全の治療薬は処方目的の違いにより大きく2つに分けられます。

- 自覚症状を改善する薬

- 長期予後を改善する薬

順番に解説します。

自覚症状を改善する薬

- うっ血症状の改善…利尿薬、血管拡張薬

- 心拍出量の改善…強心薬

- 心拍リズム調節…抗不整脈薬、ジギタリス製剤

息苦しさや肺うっ血などには利尿薬や血管拡張薬などを用います。心拍出量を増やすためには強心剤、リズムを調整するためには抗不整脈薬などを選択するわけです。自覚症状を改善する薬は速やかに効果が現れるのが特徴ですね。

一方で、すぐには効果が出にくい(実感しづらい)薬があります。慢性心不全患者の長期予後を良くする薬です。

長期予後を改善する薬

- ACE阻害薬、ARB、MRA…①RAAS抑制

- βブロッカー…②交感神経抑制

- ARNI…①RAAS抑制+③Na利尿ペプチド系亢進

- HCNチャネル遮断薬(コララン)

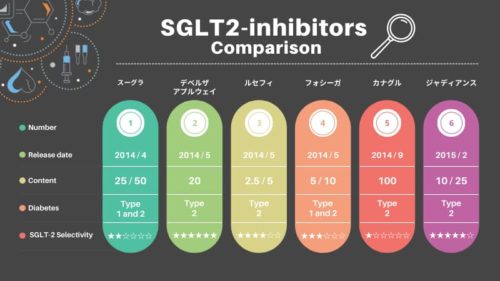

- SGLT2阻害薬(フォシーガ、ジャディアンス)

- 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤(ベリキューボ)

RAASをターゲットとするのはACE阻害薬やARBですね。最近ではMRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)も使われます。スピロノラクトンやセララや、ミネブロ(慢性心不全適応なし)など。

交感神経系の抑制にはβブロッカーです。慢性心不全に適応があるのはカルベジロール(α、β非選択性)とビソプロロール(β1選択性)ですね。

新しい慢性心不全の治療薬として、HCNチャネル遮断薬も登場しています。SGLT2阻害薬はもともと2型糖尿病の薬でしたが、慢性心不全も適応が追加されました。最近話題の薬ですよね。また、sGC薬も承認されています。

エンレストは、慢性心不全患者の長期予後を改善する薬です。RAASとNa利尿ペプチド系に働き、従来とは異なった機序を有します。

Na利尿ペプチド系に働く注射薬がある!

カルペリチド(αヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド:商品名ハンプ)です。急性心不全や慢性心不全の急性増悪期に使います。ペプチド製剤は消化管で分解されるため、経口投与できません。エンレストはANPの分解酵素をターゲットに、経口投与を可能にした製剤です。ある意味、ハンプの経口薬といえますね。

エンレストの臨床的位置付け

下記3つのポイントを見ていきましょう。

- 有効性

- 対象患者

- ガイドラインの位置付け

有効性

ここがエンレストの凄いところ!

ACE阻害薬エナラプリルに比べて、心血管死と心不全による入院を減らしました。

エナラプリルといえば、CONSENSUS、SOLVDなど海外の大規模臨床試験で死亡や生命予後を改善する効果が確認された薬剤です。

そのエナラプリルよりも、治療成績が良かったのがエンレストです。かなり注目度が高い薬剤だといえます。

臨床試験の結果は下記です

PARADIGM-HF試験

- 対象…ACE阻害薬又はARBを含む慢性心不全に関する既存治療下で左室駆出率(LVEF)が低下した慢性心不全(HFrEF)患者8442例

- 方法…標準治療に加えてエンレスト群200mgを1日2回投与

- 比較…エナラプリル群10mg×2

結果は以下のとおり

- 心血管死又は心不全による初回入院…ハザード0.80(0.73-0.87)

- 心血管死…ハザード0.80(0.71-0.89)

- 心不全による入院…ハザード0.79(0.71-0.89)

- 全死亡…ハザード0.84(0.76-0.93)

→エナラプリルに比べて、心血管死と心不全による入院リスクを20%低下させました

エンレストはエナラプリルに比べて、心血管死と心不全による入院リスクを20%低下させたという結果です。驚きですね。

対象患者

エンレストはどのような患者さんに使用するのか?

適応患者の選択について、添付文書に下記の記載があります。

「臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験に組み入れられた患者の背景(前治療、左室駆出率、収縮期血圧等)を十分に理解した上で、適応患者を選択すること。

エンレスト錠 添付文書

具体的に見ていきましょう。

PARALLEL-HF(国内臨床試験)の対象は

・NYHA心機能分類がII〜IV度のHFrEF患者です

NYHA心機能分類とは心機能の重症度を評価するためのものです。身体活動の制限レベルに応じて4グループに分かれます。

- I …(無症候性)日常の身体活動において、強い倦怠感、呼吸困難、動悸等がない

- II …(軽症から中等症)日常の身体活動で症状あり

- Ⅲ…(重症)日常の身体活動以下で症状あり

- Ⅳ…(難治性)安静時にも症状あり

エンレストが適応になるのは心疾患があって、日常生活に何らかの心不全症状を認める場合です。

加えて、

「左室駆出率35%以下」のHFrEF患者さんが対象です

慢性心不全は左室駆出率に応じて、以下のように分類します。

- LVEFの低下した心不全…40%未満

(heart failure with reduced ejection fraction:HFrEF) - LVEF の保たれた心不全…50%以上

(heart failure withpreserved ejection fraction:HFpEF)

エンレストはACE阻害薬やARBから切り替えて使用!

(効能又は効果に関連する注意)

5.1 本剤は、アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬から切り替えて投与すること。

エンレスト錠 添付文書

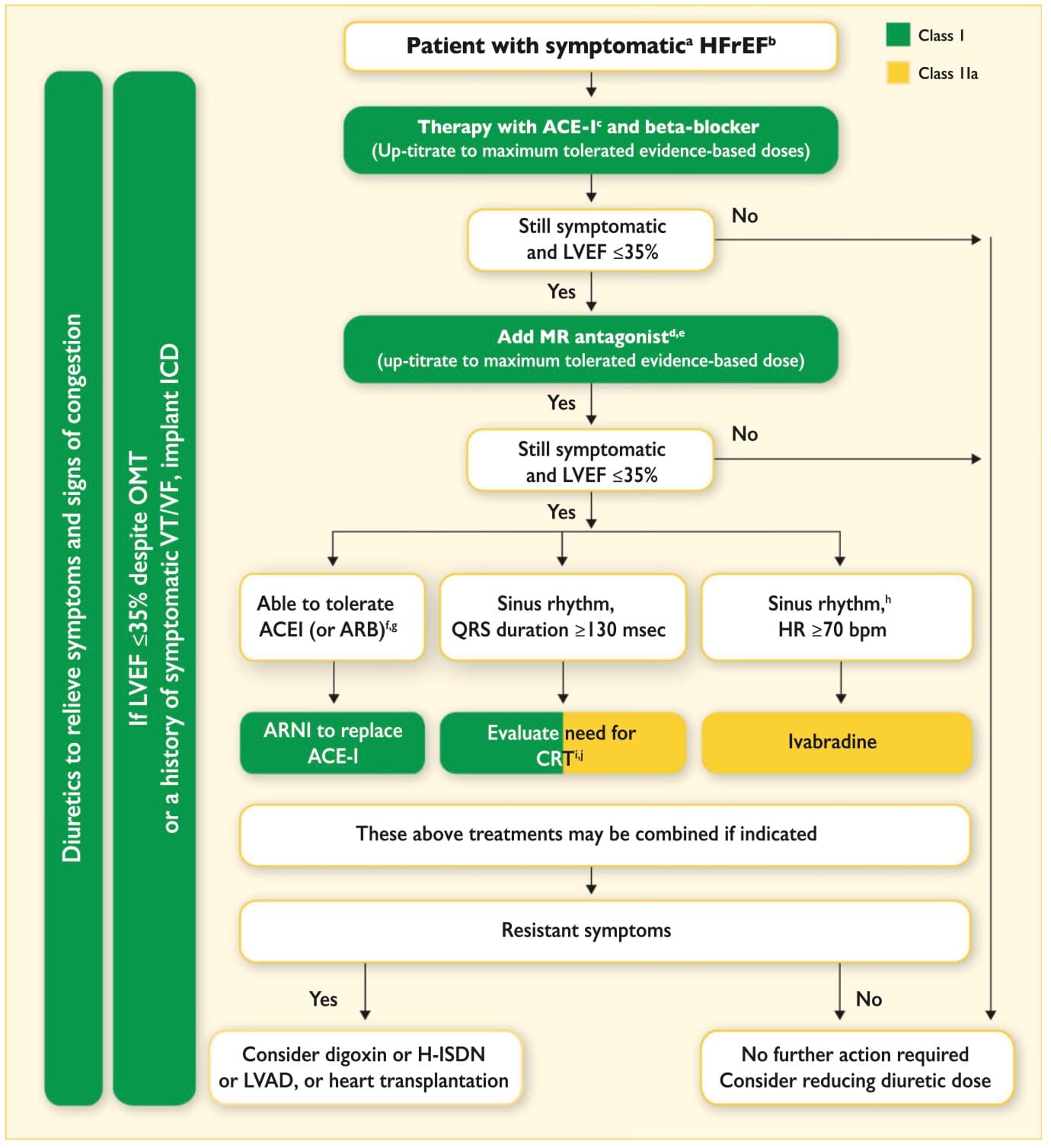

第一選択はやはりACE阻害薬です。忍容性がない場合にARBを選択します。じゃあ、次かと言うとそうではなくて、通常βブロッカーやMRAなどを加えた後です。

それでも効果がイマイチという時にエンレストの投与を検討します。

臨床試験における前治療のスクリーニング基準は下記です

- ACE阻害薬又はARBの投与あり

- β遮断薬の投与あり(禁忌又は忍容性が不良な場合を除く)

- ミネラルコルチコイド拮抗薬(MRA)は、腎機能、血清カリウム値、及び忍容性を考慮の上、すべての患者で投与を検討

エンレストは、エビデンスのある心不全治療薬を複数使っても、治療に難渋しているケースが対象です。要するに、心不全の悪化で入院を繰り返す患者さんが対象だということですね。

ガイドラインの位置付け

ESCガイドライン2021では、HFrEF患者に対する慢性心不全の標準薬としてARNIが位置付けられています。基本的にはACE阻害薬、β遮断薬、MRAを使用しても症状が改善しない患者に、ACE阻害薬から切り替えて使用するかたちです。一方で、ACE阻害薬の代わりに第一選択薬として検討することも可能とされています。

参考までに

2016年版では、まずACE阻害薬とβ遮断薬を投与、効果不十分な場合にMRAを追加、続いてARNIと投与順序が定められていましたが、今回の改訂により同列となりました。

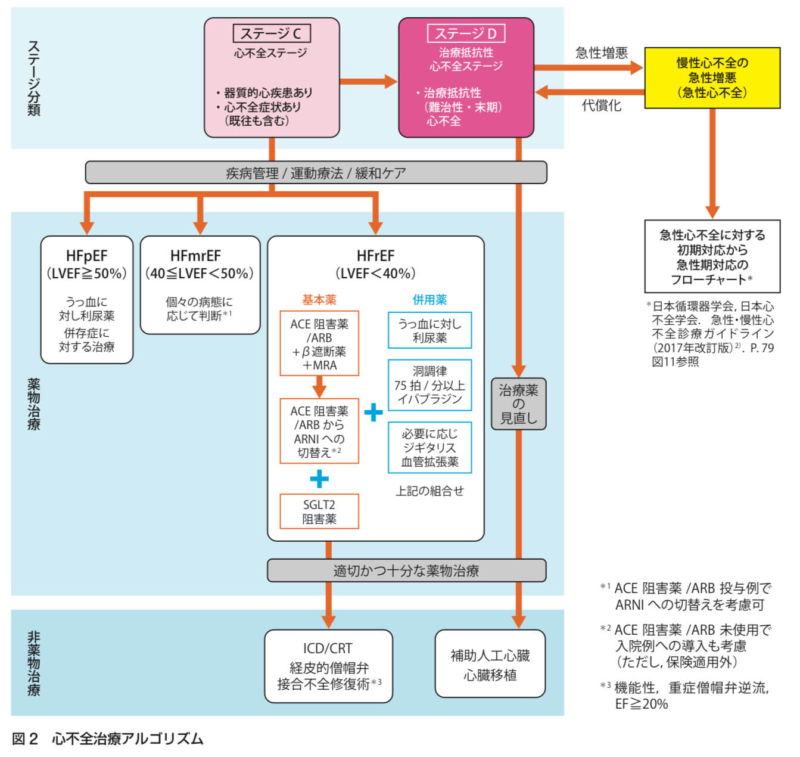

国内のガイドラインも改訂されました

ステージCにおける慢性心不全の治療はLVEFの程度に応じて薬剤を選択します。ARNIはHFrEF患者さんに標準薬(ACE阻害薬、ARB、β遮断薬、MRA)で効果が不十分な場合に、ACE阻害薬(またはARB)から切り替えて使用することが推奨されています。

急性・慢性心不全診療

エンレストの注意すべき副作用

ここからはエンレストの投与に際して注意すべき副作用を見ていきますね。大きく4つあります。

- 低血圧

- 高カリウム血症

- 腎機能障害

- 血管浮腫

順番に見ていきます。

低血圧

エンレストは低血圧のリスクがあります。AT1受容体拮抗作用に加えて、NEP阻害作用による利尿効果を併せ持つからです。投与中は血圧のモニターが欠かせません。

低血圧の発生頻度は下記のとおりでした。

| エンレスト (4203例) | エナラプリル (4229例) | |

|---|---|---|

| 低血圧に関連する有害事象 | 24.4% | 18.6% |

| 中断または用量調節あり | 9.8% | 7.0% |

低血圧に関連する有害事象は、エナラプリルに比べて高い傾向が見られました。投与中に約1割の人が中断または用量調整を行なっています。特に発現頻度が高かったケースは下記です。

- 高齢者(65歳以上、75歳以上)

- 腎機能低下

- MRA併用あり

エンレスト錠、審議結果報告書より

電子添文においても注意喚起がされています。

(重要な基本的注意)

エンレスト錠 電子添文

8.2 症候性低血圧があらわれるおそれがあるため、特に投与開始時及び増量時は患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること

特に、開始初期や増量時は血圧の変動をフォローする必要があります。血圧の目標値は個々で異なるので、自覚症状と合わせて、減量または中断の要否につき主治医と相談するかたちです。

- めまいやふらつき、立ちくらみ

- 体がだるい、疲れやすい

- 冷や汗

- 動機

- 手足の冷え

- 顔面蒼白

腎機能障害

エンレストは腎機能障害を引き起こす可能性があります。発現頻度は下記のとおりです。

| エンレスト (4203例) | エナラプリル (4229例) | |

|---|---|---|

| 腎機能障害に関連する有害事象 | 16.2% | 17.6% |

| 中断または用量調節あり | 4.3% | 5.2% |

エナラプリルと同じくらいの確率でした。

どうして、腎機能が低下するのか?

というと、RAASの抑制は輸出細動脈を拡張させ、糸球体ろ過圧の低下を招くからです。特に下記のケースではエンレストの頻度が高めでした。

- 高齢者(65歳以上)

- 腎機能低下

- 糖尿病合併

- 利尿薬併用

- MRA併用

エンレスト錠、審議結果報告書より

投与中は、検査値(CREやeGFR等)と自覚症状(尿量の減少やむくみ等)のフォローが必要です。NSAIDsの併用は腎機能障害のリスク因子であり、できれば避けた方が良い(併用注意)と思います。

高カリウム血症

続いて3つ目。エンレストは高K血症を引き起こす可能性があります。抗アルドステロン作用により、尿細管でNaの再吸収とKの排泄が妨げるからです。発生頻度はエナラプリルと同程度という結果でした。

| エンレスト (4203例) | エナラプリル (4229例) | |

|---|---|---|

| 血清カリウム高値 | 20.8% | 22.3% |

| 中断または用量調節あり | 3.3% | 3.7% |

特に注意が必要なのは下記のケースです。

- 腎機能障害あり

- カリウム保持性利尿薬併用

エンレスト錠、審議結果報告書より

腎機能が低下するほど、またはカリウム保持性利尿薬の併用により、高カリウム血症の頻度が高い傾向が見られました。

PARADIGM-HF試験の本薬群での血清カリウム高値(5.5mEq/L以上)の発現割合は、登録時のeGFR(mL/min/1.73m2)が

エンレスト錠、審議結果報告書より

・90以上で15.8%

・60以上90未満で19.2%

・30以上60未満で24.9%

と、eGFRが低下するほど高かった。また、カリウム保持性利尿薬 (MRAを含む)の併用については

・併用ありで22.3%

・併用なしで18.2%

と、併用ありで発現割合が高かった。

エンレストは併用薬にも注意が欠かせません。下記薬剤は高カリウム血症のリスクを上げる可能性があり、併用注意の扱いです。

- カリウム保持性利尿薬

- カリウム補給製剤

- アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬

- アリスキレンフマル酸塩

- ドロスピレノン・エチニルエストラジオール

- スルファメトキサゾール・トリメトプリム

- シクロスポリン

投与中、自覚症状(手足や唇のしびれ、麻痺、脱力、筋力の低下等)の確認と、カリウム値のモニタリングが欠かせません。特に一緒に処方される機会が多いK保持性利尿薬やMRA併用時には、K値の変動を注意深く見守ることが大切ですね。

血管浮腫

エンレストは血管浮腫のリスクがあります。 血管透過性亢進作用のあるブラジキニンがNEPの基質になるからです。頻度はエナラプリルと同程度でした。

| エンレスト (4203例) | エナラプリル (4229例) | |

|---|---|---|

| 血管浮腫に関連する有害事象 | 1.12% | 1.02% |

| 血管浮腫判定委員会で血管浮腫判定された事象 | 0.45% | 0.24% |

発現機序からエンレストはACE阻害薬との併用が禁忌になります。併用によりブラジキニンの蓄積が助長されるからです。ACE阻害薬からの切り替えの際には、エンレスト投与36時間前に中止する必要があります。

(重要な基本的注意)

血管浮腫があらわれるおそれがある。これらの薬剤が投与されている場合は、少なくとも本剤投与開始36時間前に中止すること。また、本剤投与終了後にこれらの薬剤を投与する場合は、本剤の最終投与から36時間後までは投与しないこと。

エンレスト錠 添付文書

逆にエンレストをACE阻害薬に戻す場合にも同様に36時間の間隔が必要です。

血管浮腫は呼吸困難を起こし命に関わる可能性があります。相互作用のチェックが欠かせません。忘れないように気をつけたいですね(^_^)

ACE阻害薬とNEP阻害薬の合剤!?

オマパトリラートという名前で開発が進んでいました。しかし、重篤な血管浮腫の副作用が発現、開発が断念された経緯があります。ブラジキニンへの影響がないARBを組み合わせたエンレストは安全性に配慮された製剤というわけですね。

まとめ

今回は慢性心不全治療薬エンレストについて特徴をまとめました。

記事を書きながら思ったのは、

服薬を継続する重要性!

高齢化に伴い心不全で命を失う人が増えています。病院で働いてると心不全で入院を繰り返す人に関わることも多いです。

エンレストはACE/ARB、βブロッカー、MRA等で最適治療がされているにも関わらず、入院を繰り返す患者さんに長期予後を改善する効果が期待できます。

一方で、副作用にも注意が必要です。低血圧や腎機能障害などを防ぎながら服用を続けることが、長期予後の改善に欠かせません。もちろん、服薬アドヒアランスも重要ですね。

「副作用をうまく回避しながら、できるだけ長く服薬する」

エンレストの有効性を患者さんが享受するためにも、薬剤師が医師と連携しながら、慢性心不全患者さんの治療をサポートしていくことが大切だと感じました。