今回のテーマはコララン錠!

一般名はイバブラジン、慢性心不全の治療薬です。

注目すべきは!

HCNチャネルブロッカーという新しい機序です

コララン錠はどのような特徴があるのか?

ポイントは下記4つです。

- 作用機序:HCNチャネルブロッカー

- 適応:慢性心不全の治療薬

- 副作用:光視症と霧視

- 相互作用:CYP3A

順番に見ていきましょう。

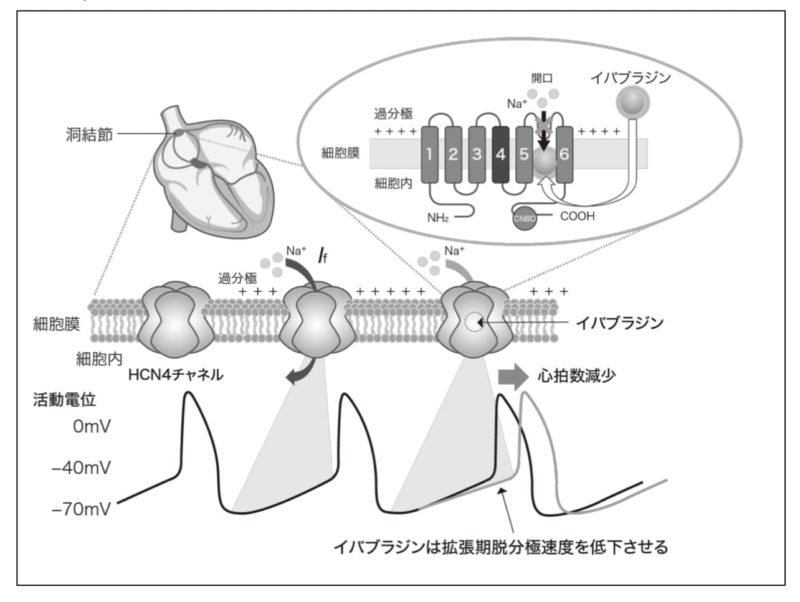

コラランの作用機序

コラランの分類はHCNチャネルブロッカー!

洞結節にあるHCN4チャネル遮断作用により心拍数を低下させます

HCNチャネルとは

過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネルのこと。

初めて聞く人も多いのではないでしょうか?

英語では、

Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotide-gated channel

HCNは細胞膜が過分極したときに活性化するチャネルです。1~4のサブタイプがあり、洞結節には主にHCN4が存在します。

HCN4の働き

簡単に言うと

心拍のリズムを作る働き(ペースメーカー)があります

具体的なメカニズムを説明します。

心筋の収縮メカニズム

①まず、拡張期の脱分極相(第4相)でHCN4チャネルが活性化

②次に、陽イオン(主にNa+)が細胞内へ流入

③そこで、If(過分極活性化陽イオン電流)が形成

④以下の順に、電気刺激が伝わる

コラランはHCN4チャネルを遮断する

Ifを抑制、脱分極相において活動電位の立ち上がり速度をゆっくりにし、心拍数を減少させます。

コラランは心拍数だけを下げる

ここがβブロッカーとの違いですね。

メリットは大きく2つあります

・血圧を下げない

・気管支平滑筋を収縮しない

コラランは血圧に影響を及ぼしません。βブロッカーのように心収縮力を低下させないからです。

また、気管支平滑筋への影響も心配もありません。β2受容体遮断作用により気道の抵抗を上げることもないからですね。

以上の特徴から、コラランは低血圧や気管支喘息、COPDの患者さんにも使い勝手が良いといえます。

コラランの適応

続いて2つ目のポイント。

コラランは慢性心不全の治療薬です

臨床における位置付けを見ていきましょう。

慢性心不全の薬は大きく2つに分類!

自覚症状を改善する薬と長期予後を改善する薬です。以下のように分類できます。

コラランは慢性心不全の予後を良くする

効果が期待できます。ACE阻害薬やARB、βブロッカー等と同じ位置付けですね。

具体的にどのような効果が期待できるかについては後述します。

最近はARNIやSGLT2阻害薬が話題です!

別記事に詳しくまとめているのであわせてご確認くださいね。

標準治療薬に上乗せする!

慢性心不全だからといって、いきなりコラランを選択するわけではありません。ARBやβ遮断薬、MR拮抗薬などの標準治療薬に追加する薬剤です。

効能又は効果

洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全、ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。

コララン錠、添付文書より

同調律かつ心拍数の基準あり

上記適応にあるように、同調律かつ心拍数の基準について条件が設定されています。

洞調律

これは心臓が正常なリズムで拍動している状態です。心電図波形においてP波、QRS波、T波が規則正しく繰り返されている患者さんが対象になります。コラランは洞結節に作用するため、異所性に刺激が生じる不整脈のある人には有効性の観点から使えません。

心拍数75回以上

加えて、安静時の心拍数が1分間に75回以上という制限があります。国内と違って海外では70回以上です(理由は後述します)

HFrEF患者さんが対象

コラランは慢性心不全の患者さん、誰にでも使えるわけではありません。HFrEF患者さんが適応です。心拍出量の指標である左室駆出率(left ventricular ejection fraction:LVEF)が低下した患者さんに用います。

LVEFとは左室が1回収縮すると、全身へどのくらい血液を送り出せるのかを評価するためのものです。以下の式で求めることができます。

LVEF=(左室拡張末期容積ー左室収縮末期容積)/左室拡張末期容積

心不全はLVEFの程度により下記のように分類されます。

- LVEFの低下した心不全…40%未満

(heart failure with reduced ejection fraction; HFrEF) - LVEFの保たれた心不全…50%以上

(heart failure with preserved ejection fraction; HFpEF) - LVEFが軽度低下した心不全…40%以上、50%未満

(heart failure with midrange ejection fraction; HFmrEF)

参考文献)急性・慢性心不全診療ガイドライン2017改訂版

ここからは、慢性心不全患者さんに対する有効性を確認しておきましょう。

SHIFT試験

海外の大規模臨床試験です。概要は以下のようになります。

コラランは心血管死や心不全による入院を抑制できるわけですね。これが処方目的になります。

海外と国内で心拍数の適応基準が違う

海外ではSHIFT試験の結果から70回/分以上が適応ですが、国内では75回/分以上になります。先述のとおりですね。

なぜなのかというと、SHIFT試験の事後解析結果を受けて、国内臨床試験が組まれたからです。

SHIFT試験では一部の副次評価項目でハザード比が高く、95%信頼区間の上限が1を上回る結果でした。主要評価項目は達成できたのですが…。

副次評価項目

- すべての死亡…15.5%(プラセボ群16.9%)

※HR0.90[0.80-1.02] - 心血管死…13.9%(プラセボ群15.0%)

※HR0.91[0.80-1.03] - 心不全による死亡…3.5%(プラセボ群4.6%)

※HR0.74 [0.58-0.94]

その後、心拍数75回/分以上を対象に事後解析が行われ、主要評価項目に加えて、下記副次評価項目においても95%信頼区間の上限が1を下回る結果が得られました。

副次評価項目(75回/分)

- すべての死亡…16.6%(プラセボ群19.4%)

※HR0.83 [0.72-0.96] - 心血管死…14.8%(プラセボ群17.4%)

※HR0.83 [0.71-0.97] - 心不全による死亡…3.8%(プラセボ群6.0%)

※HR0.61 [0.46-0.81]

心拍数が高い人ほど、イベントリスクが高くプラセボ群と差がつきやすいためと考えられます。

このような経緯から、国内では安静時心拍数75回/分以上のHFrEF患者さんを対象に臨床試験が組まれ、SHIFT試験と同じ有効性が期待できるとして適応が承認されました。

海外と国内では、安静時心拍数の適応基準が異なる点は押さえておきましょう。

使いどころ

大きく2つのケースが考えられます。

- β遮断薬、効果不十分

- β遮断薬が使いにくい

①標準治療下(ACE阻害薬又はARB、β遮断薬、MRA等)においても心拍数が75回/分を超える時にはコラランの出番です。適応どおりですね。

②低血圧や気管支喘息、COPDなど合併したの患者さんですね。コラランは血圧や気管支平滑筋に対する影響が少ないので、β遮断薬の代替薬として有用であると考えられます。

β遮断薬の最大忍容量が投与されても安静時心拍数が75回/分以上の患者に投与すること。また、β遮断薬に対する忍容性がない、禁忌である等、β遮断薬が使用できない患者にも投与できる。

コララン錠 添付文書

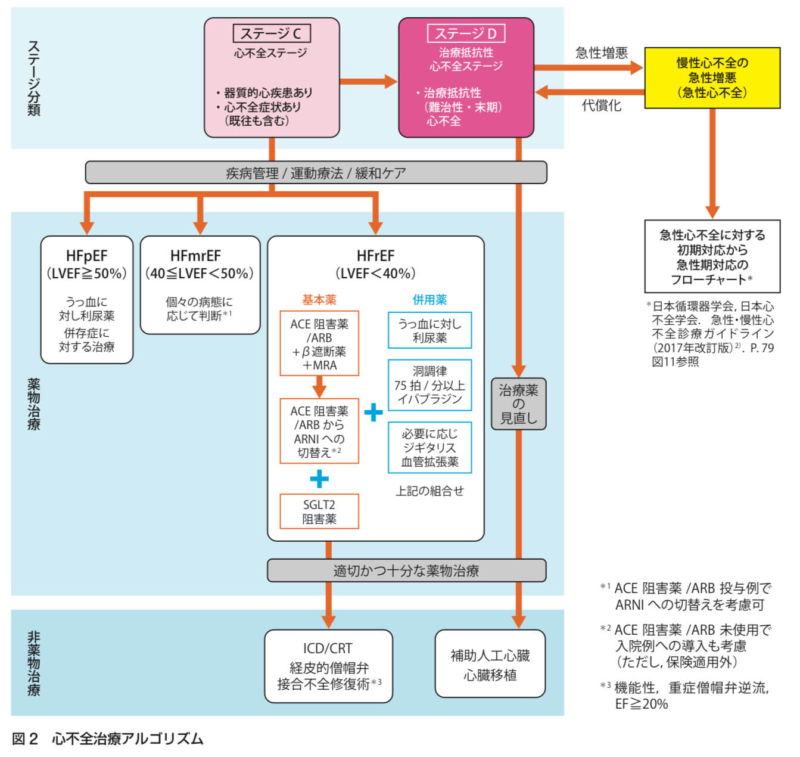

ガイドラインの位置付け

2021年JCS/JHFSガイドライン(フォーカスアップデート版)よると慢性心不全の治療アルゴリズムは以下のとおりです。

ステージCの治療は左室駆出率(LVEF)に合わせて治療薬を選択します。

イバブラジンはどのような場面で用いるのか?

ポイントは3つです。

①対象はHFrEF患者

HFpEF、HFmrEFは適応ではありません。臨床試験ではLVEF<35%の患者さんが対象でした。

②基本薬に併用する薬剤です

単独では用いません。具体的には、ACE阻害薬(又はARB)とβ遮断薬、MRA(ミネラルコルチコイド拮抗薬)に追加します。しかも、最大用量又は最大忍容量を投与しても、という条件付きです。最近話題のSGLT2阻害薬に併用する場合もあります。

また、β遮断薬が不耐容または禁忌も時も使用可です。

③洞調律、HR75以上の場合に用います

・最適な薬物治療(最大量あるいは最大忍容量のβ遮断薬, ACE阻害薬またはARBおよび MRA)にもかかわらず症候性で,洞調律かつ心拍数≧75拍/分のHFrEF(LVEF≦35%)患者において、心不全入院および心血管死のリスク低減に考慮する

・ACE阻害薬またはARBおよびMRAを投与されているものの、洞調律で安静時心拍数≧75拍/分の症候性HFrEF(LVEF≦35%)患者であるがβ遮断薬に不耐容あるいは禁忌である患者において、心不全入院および心血管死のリスクを低減するために考慮する

2021年JCS/JHFSガイドライン フォーカスアップデート版

コラランの副作用

続いて3つ目のポイントです。

コララン錠は特徴的な副作用があります。

光視症と霧視の副作用です

作用機序からはイメージしにくいですね。

光視症とは、

光が当たっていないのに、目の前に光が見える状態のことです。チカチカと点滅したり、ピカッと稲妻が走る症状を自覚します。霧視は視界がぼやけたり、かすんで見える状態です。

どうして起こるのか?

不思議ですよね。心拍数を下げる機序からは想像しにくいので…。

実は、コラランには網膜の光刺激を弱める働きがあります

視機能への影響について、安全性薬理試験において点滅光を識別する能力である時間分解能の低下及び光刺激に対する反応の低下が認められた。本薬は、マウス視細胞におけるIhを阻害し、IC50は2.7 μmol/L であった。また、30 μmol/Lで網膜標本における点滅光に対する電気応答を抑制したことから、本薬によるIh阻害により光刺激の減衰が弱まり、光に対する感受性が亢進すると考えた

PMDA審議結果報告書、コララン

結果、光を感じにくくなり、また逆に光に敏感になることで、霧視や光視症といった異常な感覚を生じるそうです。

光視症はちょうど、暗闇(光刺激が弱い)から、明るい場所へ移動したときに、より光を眩しく感じる(光に対する感受性が亢進)ような感覚でしょうか。

発現時期は

3ヶ月以内が多いとされています。また、作用は可逆的です。減量または中止等により改善が見られます。コララン服用中に症状を認めた場合には、医師に減量又は中止の要否について相談が必要ですね。

ちなみに、必ず減量等の対応が必要かというとそうではなく、臨床試験では同一用量で継続した場合でも症状の回復、軽快が見られたという結果でした。

いずれの臨床試験においても本剤群で光視症や霧視に対して治療薬等の処置はされておらず、光視症又は霧視を発現した被験者の約70〜80%で本剤が同一用量で継続され、 一部の被験者では本剤の減量、休薬又は中止により対応された結果、約80~90%の患者で回復又は軽快を認め、プラセボ群での処置及び転帰と大きな違いはなかった。光視症の80%以上は投与開始から3カ月以内に発現していた。

PMDA審議結果報告書、コララン

車の運転に関する説明が必要!

光視症、霧視、めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械の操作をする際には患者に十分注意させること。また、これらの症状が認められた場合は、自動車の運転等危険を伴う操作に従事しないよう指導すること

コララン錠、添付文書

つまり、服用中は車の運転などに気をつけること(注意)、光視症や霧視、めまい、ふらつきなどを認める場合には従事しないこと(禁止)を、患者さんに理解して頂く必要があります。

コラランの相互作用

ここは意外と盲点かもしれません。

コラランはCYP3Aの相互作用に注意すべき薬剤です

以下の薬剤が併用禁忌です

リトナビル含有製剤、ジョサマイシン、イトラコナゾール、クラリスロマイシン、コビシスタット含有製剤、ボリコナゾール、エンシトレルビル フマル酸、ジルチアゼム、ベラパミル

コララン錠 添付文書より

特に注意すべきは!

循環器疾患でよく使われるジルチアゼムとベラパミル。コラランの血中濃度上昇に加え、相互に心拍数の減少作用があるので、徐脈のリスクが増大します。

あとは、処方頻度が高いクラリスロマイシンは押さえておきたいところ。

もちろん、併用注意薬も多くあります(詳細は添付文書を参照)。コラランは併用薬のチェックが不可欠である点、忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は慢性心不全薬コラランについて4つのポイントから特徴を解説しました。

記事を書きながら、

レートコントロールの重要性を再認識しました

コラランには心血管死や心不全による入院を減らせるというエビデンスがあるからです。しかも、ARBやACE阻害薬、βブロッカー、MR拮抗薬に上乗せすることで、さらに有用性が期待できるのは驚きました。単に心拍数を下げるだけの薬ではないんですね…当たり前ですが(^_^;)

一方で、使用にあたって注意点もあります。標準治療薬に上乗せする薬剤であるし、心拍数、LVEF等を考慮して投与の必要性を検討しなければならないからです。あと、CYP3Aの相互作用があるのは覚えておきたいですね。

今のところ、コラランの出番はそれほど多くないみたいですが、今後の使用動向を引き続き、注目していきたいと多います♪