今回は、「感染症治療の考え方」について解説します。

・抗菌薬の勉強をしたいけど、何から始めたら良いかわからない

・勉強は始めてるけど、思うように理解が進まない

そのような悩みを抱えている新人、若手薬剤師の方に向けて、書きました。

感染症治療の考え方は

日常業務で役立つのはもちろん、抗菌薬の理解を容易にしてくれます

さっそく見ていきましょう!

感染症治療の考え方から学ぶべき理由

なぜ、感染症治療の考え方から学ぶべきなのか?

答えは簡単!

抗菌薬の使い方を短期間で効率的に学習できるからです

抗菌薬の勉強は範囲が広すぎる!

抗菌薬の勉強と言っても、学ぶ領域は多岐にわたります。「抗菌薬の勉強って何から始めたらいいのか?」と迷う後輩の気持ちも納得です。

どのくらいの範囲なのか?

パッと思いつくだけでも、以下の項目があります。

- 抗菌薬の種類と特徴

- 抗菌スペクトル

- 抗菌薬ごとの代謝と排泄

- 注意すべき副作用

- PK-PD理論

- 感染症の種類

- 細菌の種類

- 薬剤耐性菌について

- TDM

この中でどこから手をつけたらよいのか悩みますよね。何も考えず片っ端から順に勉強していくのも良いけど、まず最初に学習したいのが、感染症治療の考え方です。

感染症治療の考え方は幹の部分!

木にたとえるなら、

感染症治療の考え方は太い幹の部分です

一方で、

抗菌薬の種類や特徴、抗菌スペクトルとかは枝葉の部分です

もちろん、枝葉をたくさんつけて、育てていくことが大事です。でも、養分を十分に届けられる幹がしっかりと形成されていて、はじめて枝葉の知識が活かせます。

効率的に短期間で学習できる!

感染症治療の考え方を学ぶ過程で、次に必要な知識が見えてきます。

太陽の光を効率よく受けるために、どんな形でどのくらいの枝葉が必要であるのかを教えてくれるからです。広範囲にわたる領域を前に、何から勉強すればいいのか迷いません。

その導きにしたがって、優先順位の高い領域を順番に習得、強化していけば、自然と抗菌薬の知識が身についていきます。

効率的に短期間で抗菌薬を勉強したい!

と、思う人には、まず感染症治療の考え方を理解することをオススメしたいです

ここから、本題に入ります。

感染症治療の考え方は大きく3つの柱からなる!

- 感染臓器

- 起炎菌(または推定菌)

- 抗菌薬の選択

上記3つです。

しかも、この順番が大事!

①感染臓器→②起炎菌(または推定菌)→③抗菌薬の選択です

これを常に意識できることが本記事の目標になります。

各論を見ていきましょう

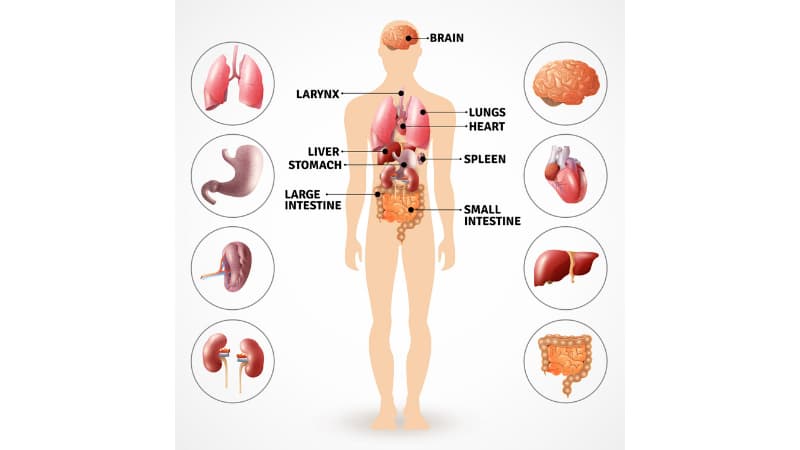

①感染臓器

どこで感染症が起こっているのか?

まずは、フォーカスをはっきりさせます。

・肺炎なのか、

・尿路感染なのか、

・それとも髄膜炎、

・あるいは腹膜炎とか…。

抗菌薬の選択を考える前に、感染症がおこっている場所を特定するのが、最初のアプローチです。

どこかで感染症が起こっているから抗菌薬を使うはダメ!

感染臓器を十分に検討しないで抗菌薬を使っておこうという発想です。

たとえば、

・発熱があるから抗菌薬でも使っておこう!

・白血球とCRPが高いから、とりあえず抗菌薬!

感染臓器の評価なしに抗菌薬を投与するのは良くありません。ときどき目にする光景ですが……だめです。理由は読み進めていくとわかります(^ ^)

まずは、どこで感染症が起こっているかを考えること。感染症治療を進めていく上でのスタート地点である点を肝に銘じておきましょう。

感染臓器を探すのは医者の仕事?

もちろん医者の仕事です。たとえば、肺炎なら、発熱や白血球、CRPの上昇に加えて、咳や息切れ、呼吸数の低下、胸部レントゲンやCTによる画像検査など用いて診断します。(ちなみに感染症の診断方法は、抗菌薬を勉強する上で枝葉の知識です)

一方で、薬剤師も一緒になって探す努力が必要だと思います。医師が見落としてるところに気づくことだってあるからです。画像を見て判断するのは難しいけど、患者さんから痛みや腫れがないかを聞いたり、下痢や嘔気がないか確認したり、感染源となりやすい人工物(カテーテル、金属)の有無を調べたりと……できることは意外とあります。

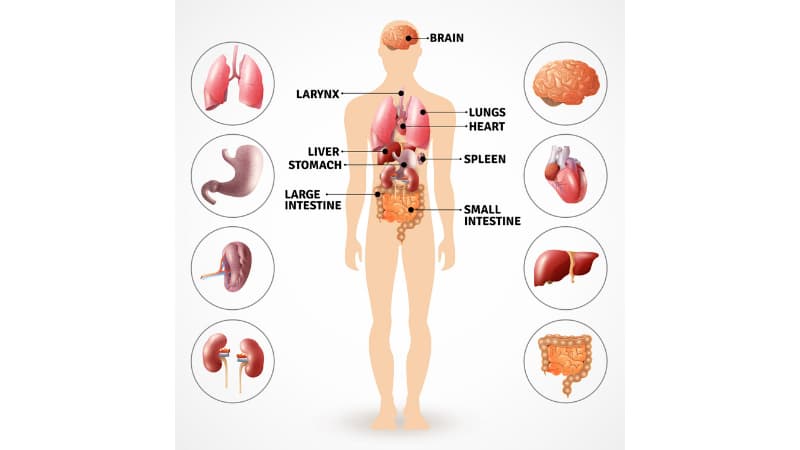

②起炎菌

感染症の原因菌は何か?

感染症治療の考え方、2つめの柱です。

感染臓器の次は、原因となる細菌を特定又は推定します

細菌の種類はとにかくたくさんあります。主要なものだけでも下記です。

- レンサ球菌…肺炎球菌、溶連菌など

- 腸球菌…フェカーリス、フェシウム

- ブドウ球菌…黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌

- プロテウス

- 大腸菌

- クレブシエラ

- インフルエンザ菌

- モラクセラ・カタラーリス

- セラチア

- 緑膿菌

- アシネトバクター

- シトロバクター

- エンテロバクター

- 嫌気性菌

- 非定型細菌

どの細菌が原因なのか?

実を言うと、感染症を起こしてる臓器がわかれば、どの細菌が悪さをしているかがある程度推測できます。(もちろん、臓器ごとに対応する起炎菌の種類をわかっている必要あり→枝葉部分の知識です)

たとえば、

・尿路感染症なら大腸菌

・肺炎なら肺炎球菌

・手術後創部感染なら黄色ブドウ球菌

・蜂窩織炎なら黄色ブドウ球菌と連鎖球菌

というふうに感染臓器がわかれば、主要な起炎菌が推定できます。

ダメなのは、細菌名を挙げずに抗菌薬を選択すること

細菌の種類がわからないのに、肺炎だからとりあえず◯◯とか、尿路感染だから△△という抗菌薬の選択は正しくありません。

たまたま選んだら当たる場合もあるけど、当たらなかった時に困ります。

次にどの抗菌薬を選んだらよいか?選択肢を絞り込めず、広域スペクトルの抗菌薬へ変更されるのがオチだからです。

もしかして、MRSAや緑膿菌などの耐性菌が原因?ということになって、最終的にはあらゆる細菌、真菌も含めて超広範囲に効く併用療法が待っています。

③抗菌薬の選択

どの抗菌薬を選べば良いのか?

感染症治療の考え方、3つめの柱です。

起炎菌がわかると、適切な抗菌薬を選択できます

たとえば、

・肺炎球菌ならペニシリンG(PCG)やアンピシリン(ABPC)

・黄色ブドウ球菌ならセファゾリン(CEZ)

・緑膿菌ならセフタジジム(CAZ)

というふうに、感染症の原因菌に抗菌活性を示す薬剤を選択できます。

ここでも、枝葉の知識が必要になります

抗菌薬のスペクトルについての理解です。下記に詳しくまとめているので合わせてご覧くださいね。

原因菌に効く抗菌薬なら何でもいいわけではない!

耐性菌の出現を招く恐れがあるからです。無駄に広いスペクトルの抗菌薬を選択することは、適正使用の観点から問題があります。

細菌に対応する第一選択薬は決まっている!

起炎菌に有効で、もっとも狭いスペクトルの抗菌薬を選択するのが基本です

たとえば、市中肺炎で肺炎球菌が疑わしいと考えた場合を見てみましょう。

普通、肺炎球菌は抗菌薬が効きやすい細菌なので、ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系、キノロン系、マクロライド系など、どれでも効果が期待できます。

ですが、成人の市中肺炎で肺炎球菌がターゲットの場合、推奨薬はABPC(アンピシリン)又はPCG(ペニシリンG)です。(外来治療ではAMPC、アモキシシリン)

S.pneumoniae(ペニシリン感性:PSSP)

▽第一選択(外来治療)

・AMPC経口1回500mg 1日3〜4回▽第一選択(入院治療)

JAID/JSC感染症治療ガイド2023

・PCG点滴静注1回200〜300万単位 1日4回

・ABPC点滴静注1回1〜2g 1日3〜4回

ニューキノロンやカルバペネムなどの記載はありません。

起炎菌ごとの抗菌薬の選択も枝葉の知識です!

下記に詳しく解説しているので合わせてご覧くださいね。

抗菌薬の選択は組織移行性も考慮して

起炎菌がわかれば、抗菌薬が決まると言いました。

でも、忘れてはいけないのが組織移行性!

いくらスペクトルがあっている抗菌薬を使っても、組織に届かなければ意味がないからです。感染臓器への移行性も考える必要があります。

たとえば、起炎菌が黄色ブドウ球菌であった場合、普通であれば第一世代のセフェム系が第一選択ですが、髄膜炎の場合に使うのは第三世代セフェム系です。第一世代は髄液移行性が悪く使えません。

移行性の良い抗菌薬と悪い抗菌薬についても枝葉の知識になります。

ここまでの内容をまとめましょう。

タネを明かすと

適切な③抗菌薬の選択には①感染臓器と②起炎菌を知る必要があります

ターゲットとする細菌名がわかっていないと、適切な抗菌薬なんて選べないし、感染臓器がはっきりしないのに、起炎菌をピックアップすることは難しいからです。

全体の流れをおさらいしておきましょう

市中肺炎の診断!

肺炎球菌

インフルエンザ菌

モラクセラ・カタラーリスなど

ABPC/SBTまたはCTRX

感染症治療の考え方を理解するメリット!

感染症治療の考え方を理解できたら抗菌薬が得意になります。

メリットは大きく2つです。

- 最適な抗菌薬をピックアップできる

- 耐性菌の防止に活用できる

最適な抗菌薬をピックアップできる!

「これっ」という抗菌薬がすぐに思い浮かぶようになります。

特に効果を発揮するのが抗菌薬コンサルテーションの場面です。

蜂窩織炎の患者さんがいるけど、どの抗菌薬を選択すればいいの?

病棟で仕事をしていると、抗菌薬の相談は多いです。特に感染症科のない病院では、薬剤師が相談窓口になります。

感染症治療の原則に従って考えると、適切な抗菌薬を提案できます。

蜂窩織炎の場合、原因菌は連鎖球菌や黄色ブドウ球菌なので、セファゾリン(CEZ)やスルバクタム・アンピシリン(SBT/ABPC)はどうでしょうか?

当てずっぽうではなくて、最適な抗菌薬が引き出しからさっと取り出せる感じです。

どうしよう?とあたふたしなくてもよくなります。

もちろん、感染症治療の考え方だけでは不十分!

最適な抗菌薬にスッとたどり着くためには、幹の先にある枝葉をたくさん茂らせることも大切だからです。

先述したように、下記の知識が欠かせません。

- 感染症の診断方法

- 臓器ごとに対応する起炎菌の種類

- 各種抗菌薬のスペクトル

- 細菌ごとの第一選択薬

さらにPK-PD理論、腎機能の投与設計、TDMも!

適切な抗菌薬がわかっても、投与方法や投与設計がまずいと期待した効果が得られないし、かえって副作用のリスクもあるからです。

たとえば、PK-PDパラメータがCmax/MICのニューキノロン系薬やアミノグリコシド系薬を分割して投与したり、TIME above MICを指標とするβラクタム薬をまとめて一回で投与したりと。(適応疾患や腎機能の程度により例外はあり)

最適な抗菌薬の効果を十分に引き出すためにはPK-PD理論に対する理解も必要です。

腎機能に応じた投与設計が不可欠

ほとんどの抗菌薬は腎臓から排泄されるからです。過量投与や過小投与を防ぐためにも腎機能に応じた投与設計が必要な薬剤の種類と投与設計に関する知識も求められています。

抗MRSA薬やアミノグリコシド系ならTDMも!

TDMが必要な製剤の種類はもちろん、トラフ値やピーク値などモニタリングの指標も知っておきたいです!有効性と安全性を担保すべく投与設計に関する知識が欠かせません。

これらは日々の積み重ねが大事です。少しずつ頑張るしかありません。

耐性菌防止にも活用できる!

これは、すごく大事!

薬剤耐性菌対策が叫ばれる中で、抗菌薬適正使用における薬剤師の役割は大きいからです。

感染臓器から起炎菌を絞り込み、有効性が期待できる狭域スペクトルの抗菌薬を選択するのは、まさにAMR(Antimicrobial Resistance:薬剤耐性)対策に通じます。

・重症だからとりあえずカルバペネム系を使おう!

・抗菌薬が効かない、だからもっとスペクトルを広げよう!

そんな考え方に歯止めをかけられるのは、感染症治療の考え方を身につけた薬剤師だと思います。

感染症治療の考え方は、AMRを進める上で不可欠の考え方です。薬剤師がみんな持っておきたいですね。

日常的なアウトプットが大事、実践あるのみ

せっかく感染症治療の考え方を学んでも使わないと意味がありません。

日常的に使う機会が少ないとすぐに忘れるからです。

抗菌薬の知識はアウトプットして初めてものになるので、どんどん積極的に使っていくべきだと思います。

最初は上手くいかなくても、感染症治療の基本を守っていれば、だんだんできるようになるはずです。

1度良い結果を残せたら、薬剤師に対する信頼度も上がって、医師からの質問も増えてきます。頑張って対応していくうちに、抗菌薬の知識が強化されて、日常業務に活かせるようになってくるでしょう。

幹がたくましくなって、枝葉が茂っていく感じです。感染症治療の考え方を身につけて、あとは使うのみ。日に日に抗菌薬が得意になってることを実感できるはずです。

まとめ

薬剤師ならみんな押さえておきたい感染症治療の考え方!

まずは、どこで感染症が起こってるのか、フォーカスをはっきりさせる

次に、感染を引き起こしている細菌名を具体的に挙げる

最後に、感受性があって効果が期待できる抗菌薬を選択!(移行性を考慮して)

- 感染症治療の考え方が身につけば、最適な抗菌薬がすぐにピックアップできるようになる!

- 広域スペクトル抗菌薬の不適切使用をストップ!AMR対策にもつながる!

- 日常的にアウトプットして知識を深め、薬剤師が抗菌薬の適正使用を進めよう!

今回は抗菌薬の勉強を始めるなら、まず押さえておきたい「感染症治療の考え方」について解説しました。抗菌薬の勉強がはかどり、得意分野として日常業務に活用して頂けたら嬉しいです♪