国内で6成分目のGLP-1受容体作動薬が登場しました。

その名はオゼンピック、一般名はセマグルチドです。

実は2018年3月に2mg製剤が承認されていた!

しかし、維持量が0.5mgであり、1本で28日処方となるため、新薬の処方制限である14日ルールに引っかかり薬価収載に至らず…。

今回0.25mg、0.5mg、1.0mgの単回使用できる新剤型(SD)を提げて薬価収載されました。

本記事ではオゼンピックの特徴について、同じく週一回型のトルリシティと比較しながら解説します。

オゼンピックSD製剤は2022年春に出荷停止(欧州デバイス製造会社の製造中止に伴い)となり、2022年5月から用量調節が可能なオゼンピック皮下注2mgが発売されています。

2023年11月16日

オゼンピックSD製剤は製造中止となり、経過措置品目に移行しました。

オゼンピックとトルリシティ:基本情報

まずはざっくりと基本情報の比較から。

| 商品名 | オゼンピック | トルリシティ |

|---|---|---|

| 一般名 | セマグルチド | デュラグルチド |

| 規格 | 0.25mgSD、0.5mgSD、1.0mgSD →出荷停止(2022年3月) 代わりに2mg製剤が登場(2022年5月) | 0.75mg、1.5mg |

| 適応症 | 2型糖尿病 | 2型糖尿病 |

| 用法用量 | 初回…0.25mg/週 維持…0.5mg/週 最大…1.0mg/週 | 0.75mg/週 (1.5mgに増量可) |

| 禁忌 | 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、1型糖尿病の患者 重症感染症、手術等の緊急の場合 | 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、1型糖尿病の患者 重症感染症、手術等の緊急の場合 |

| 半減期 | 145h(0.5mg) | 108h |

| 薬価 | 2mg1.5mL…¥11,151 | 0.75mg…¥2,749 1.5mg…未収載 |

オゼンピックとトルリシティの共通点

GLP-1受容体作動薬

どちらもGLP-1受容体作動薬です。

GLP-1とは

Glucagon-like peptide-1の略、小腸から分泌される消化管ホルモンです

すい臓のβ細胞に働き、グルコース濃度依存的に血糖効果作用を示します。それだけではありません。消化管運動の抑制や食欲抑制作用もあります。

適応

2型糖尿病です。インスリン分泌能がまだ残されている患者さんが対象で、1型糖尿病には使えません。

用法

どちらも週1回型の製剤!

参考までに、国内で使用できるGLP-1注射製剤は以下のとおりです。

バイエッタは2024年9月、リキスミアは同年11月に販売中止となりました(経過措置期間満了2025年3月末)

1日1回型(daily)

・リラグルチド…ビクトーザ

・エキセナチド…バイエッタ

・リキシセナチド…リキスミア

週1回型(weekly)

・エキセナチド…ビデュリオン

・デュラグルチド…トルリシティ

・セマグルチド…オゼンピック

オゼンピックとトルリシティの相違点

ここからは、オゼンピックとトルリシティの違いを見ていきます。

大きく5つです。

- 半減期を延ばす製剤設計の違い

- 併用可能薬の違い

- 操作方法の違い

- 用法用量の違い

- 投与忘れ時、対応の違い

順に見ていきますね。

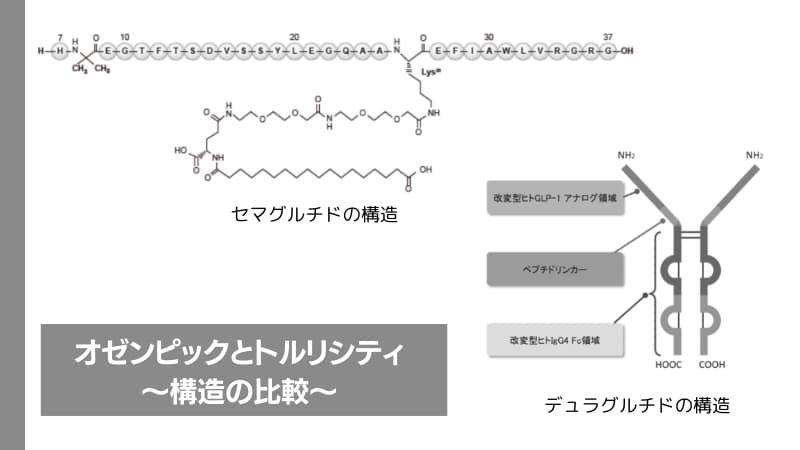

半減期を伸ばす製剤設計

どちらもweekly製剤です。血中半減期が4、5日くらいと長いのが特徴ですね。

しかし、

半減期を延長させた製剤設計が異なります

特に、アミノ酸の配列が大きく違います。

構造をみると明らかです

オゼンピック(セマグルチド)には長鎖脂肪酸が、トルリシティ(デュラグルチド)の方はヒトIgGのFc領域がくっついた構造です。

当然、分子量もかなり違う

- オゼンピック…4113.58

- トルリシティ…約63000

各添付文書より

オゼンピックはトルリシティに比べて10分の1程度です。

このように、生体のクリアランスを下げて半減期を延長させるための製剤設計が異なる点は押さえておきましょう。

併用可能薬

いずれも適応は2型糖尿病です。

しかし、

併用できる糖尿病薬の組み合わせに違いがあります※

どちらも、DPP-4阻害薬とは併用できません。作用が似ているからですね。

発売当初はオゼンピックの方がインスリンと併用できる点で適応場面は広めでしたが、今ではトルリシティも国内製造販売後臨床試験の結果を受けて、併用可能であり、両者に違いはなくなりました。

操作方法

どちらも1回使い切りのオートインジェクションタイプです。

→オゼンピックはSD(単回・使い切り)が出荷停止となり、現在は2mg製剤(複数回・使用可能)へ変更されています。

しかし、両剤は、

操作方法が若干異なります

相違点は5つです

| オゼンピック | トルリシティ | |

|---|---|---|

| 使用回数 | 複数回使用(全量2mg) ・0.25mg→8週分 ・0.5mg→4週分 ・1mg→2週分 | 単回使用 |

| 針の取り付け | 必要 | 不要 |

| 空打ち | 必要(初回のみ) | 不要 |

| 薬液の注入 | 手動 | 自動 |

| 保管 | 2-8℃(冷蔵庫) ※使用中は1-30℃(室温) (冷蔵庫で保管も可) | 2-8℃(冷蔵庫) |

先述のとおり、オゼンピックは複数回使用できる製剤になりました。投与量によって使用できる回数が異なります。一方で、トルリシティは単回投与、使い切りの製剤です。

オゼンピックの方が操作が煩雑だといえます。針の取り付けと、初回のみ薬液が正常に出るかを確認する必要があるからです。インスリンと同様、注入ボタンを押して手動で薬液を注入します。一方で、トルリシティは操作が簡便です。注射部位にデバイスを押し当てて、注入ボタンを押すだけ、自動で薬液が注入されます。

トルリシティは29ゲージ6mmです。

シングルドーズペンには、注射針(29 ゲージ針)付のシリンジがあらかじめ装填されており、針の取り付けや取り外し、用量調整、空打ちをすることなく、ボタンを押すだけで自動的にデュラグルチドが投与でき、手技が簡便である。

トルリシティ インタビューフォーム

オゼンピックSDも同様に29G6mmでしたが、2mg製剤はペンニードルを用いるため、より細い針(例:32ゲージ4mm)を使用することも可能です。痛みが軽減できる可能性があります。

薬剤投与時の注意(1)本剤はJIST3226-2に準拠したA型専用注射針を用いて使用すること。本剤はA型専用注射針との適合性の確認をペンニードルで行っている。

オゼンピック皮下注 電子添文

あと、保管方法について。使用前はどちらも冷蔵庫で保管しますが、オゼンピックは使用中、室温(1-30℃)で保存可能です。

用量設定

しかし、

増量幅に(3段階か2段階)かの違いがあります

- オゼンピック…徐々に増やしていく(3段階)

初回0.25mg(4週間)→維持0.5mg→(4週間、効果不十分)→最大量1.0mg - トルリシティ…

固定用量0.75mg→患者の状態により1.5mgを選択可(2段階)

オゼンピックは用量調節を行えるのがメリット

初回量が少なく、GLP-1製剤で起こりやすい消化器症状を軽減できる可能性があります。トルリシティは投与初期に胃部不快感が出やすい印象があるので…。また、効果不十分の際に増量できるのもいいですね。

トルリシティは0.75mgの一規格です

1.5mgの承認により2規格になりました

投与方法がわかりやすい反面、症状に合わせて投与量調節ができません。

トルリシティも効果や忍容性を見ながら用量調節(2段階ですが)できるようになりました。

打ち忘れ時の対応

週一のGLP-1製剤は毎週曜日を決めて打ちます。しかし、忘れることも多いですよね。

打ち忘れ時の対応に違いがあります

- 「オゼンピックを打ち忘れたけど、どうすればいいですか?」

-

患者さんから聞かれるのはもちろん、医療機関でも看護師さんから相談を受ける場合もきっとあります。

対応は以下のとおりです

- オゼンピック…気付いてから、次回投与日まで2日(48時間)未満なら、スキップ

- トルリシティ…気付いてから、次回投与日まで3日(72時間)未満なら、スキップ

オゼンピックで具体的に見てみましょう。

仮に投与日が日曜10時だとします。日曜10時以降〜木曜日(計5日)のうちに気づけばその時点で投与可です。もし、金または土曜日(計2日)に気づくとスキップして、次回の日曜日に1回分のみ使用します。

投与忘れが懸念される人はどちらの製剤が有利か?

というとオゼンピックですね。忘れても最悪、木曜日までに気づいたら投与できるからです。トルリシティは水曜日まで気がつかないと次回まで投与できません。

スキップはできるだけ避けるべきです。なぜなら、1回分の投与を完全に忘れると定常状態に戻るまで約3週間かかる(オゼンピックの場合)とシミュレーションされているからです。

投与忘れは血糖コントロールに乱す可能性が高いので要注意ですね。

オゼンピックとトルリシティの有効性

オゼンピックとトルリシティはどちらが効果が高いのか?

メトホルミン単独療法におけるセマグルチドとデュラグルチドの有効性を比較したSUSTAIN7試験を確認します。以下のように両剤を低用量と高用量で検討しました。

SUSTAIN7試験

- 対象…2型糖尿病患者1199例(メトホルミン単独療法、HbA1c 7.0~10.5%)

- 方法…セマグルチド0.5mgと1.0mgを週1回、40週間投与

- 比較…デュラグルチド0.75mg、1.5mg

結果は以下のとおり

HbA1cの低下率

・セマグルチド0.5mg -1.5% vs デュラグルチド0.75mg -1.1%

→-0.40%[95%Cl -0.55,-0.25]p<0.001

・セマグルチド1.0mg -1.8% vs デュラグルチド1.5mg -1.4%

→-0.41%[95%Cl -0.57,-0.25]p<0.0001

体重の減少率

・セマグルチド0.5mg -4.6kg vs デュラグルチド0.75mg -2.3kg

→-2.26kg[95%Cl -3.02,-1.51]p<0.001

・セマグルチド1.0mg -6.5kg vs デュラグルチド1.5mg -3.0kg

→-3.55kg[95%Cl -4.32,-2.78]p<0.001

→セマグルチドはデュラグルチドに比べて、低用量、高用量どちらにおいても、HbA1c低下、体重の減少効果が優れていた

上記の結果から、トルリシティ0.75mgで効果不十分なケースにオゼンピック0.5mg又はさらに強い効果を期待するなら1.0mgが有力な選択肢になるといえます。

一方で、もともと痩せた人は注意です。あまり体重を減らす必要がない場合にはトルリシティを選択するのもありかも知れないですね。

SUSTAIN7試験の結果は、オゼンピックとトルリシティの使い分けを考える際に活用できると思いました。

まとめ

今回はオゼンピック注の特徴について、トルリシティと比較しながら解説しました。記事を書き終えて印象に残ったのは、オゼンピックの有効性の高さ。トルリシティが効果不十分の際(1.5mgへの増量も選択肢です)や忍容性に問題がある時には代替薬として候補に上がると思いました。さらに、増量できるのも良いですね。

そして気になるのはやはり操作性。どちらが使いやすいのか?気になりますね。あとは、セマグルチドの可能性。実は経口投与できる製剤が国内でも承認審査中です(→発売されました)。

オゼンピックの登場で、GLP-1注射薬のラインナップが増えました。どのように使い分けがされるのか、動向に注目ですね♪