今回のテーマはリベルサス!経口のGLP-1受容体作動薬です。一般名はセマグルチド。注射製剤としてオゼンピックが発売されています。

注目すべきは、

経口投与できるGLP-1受容体作動薬である点

まさか経口剤がこの世に出てくるとは!?といった感じですね。じゃあ、リベルサス錠は注射のGLP-1受容体作動薬にとって代わるのか?疑問に思ったので、特徴や服用方法をまとめながら考察しました。

リベルサスの特徴

| 商品名 | リベルサス |

|---|---|

| 発売 | 2021年2月 |

| 一般名 | セマグルチド |

| 規格 | 3mg ・7mg・14mg |

| 適応症 | 2型糖尿病 |

| 用法用量 | 開始用量:1日1回3mgを経口投与 維持用量:1日1回7mgを経口投与 最大用量:1日1回14mgを経口投与 増量のタイミング…4週間以上投与後 |

| 禁忌 | ・過敏症の既往歴のある患者 ・糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、1型糖尿病の患者 ・重症感染症、手術等の緊急の場合 |

| 薬価 | 3mg:139.60円 7mg:325.70円 14mg:488.50円 |

まずは基本情報の確認から。リベルサスの規格は3種類です。それぞれ、開始用量、維持用量、最大用量になります。適応症と禁忌は注射製剤オゼンピックと同様です。特徴を簡単に見ていきましょう。

GLP-1受容体作動薬の経口製剤は、国内はもちろん世界初です。製剤ごとの特徴は何か?下記に詳しくまとめているので、合わせてご覧頂けたら嬉しいです!

分類

リベルサスはGLP-1アナログ製剤です

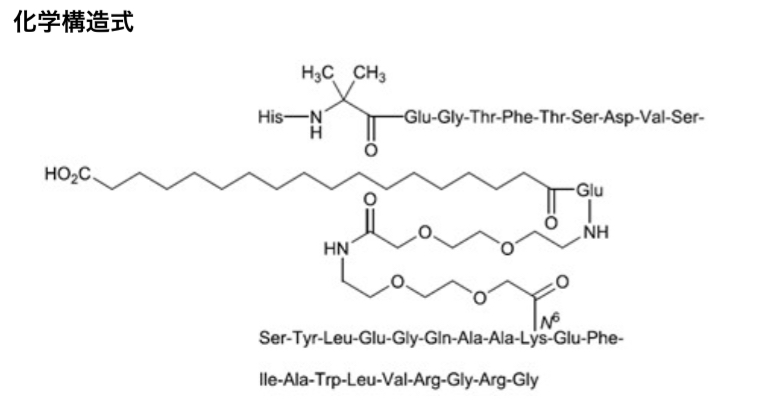

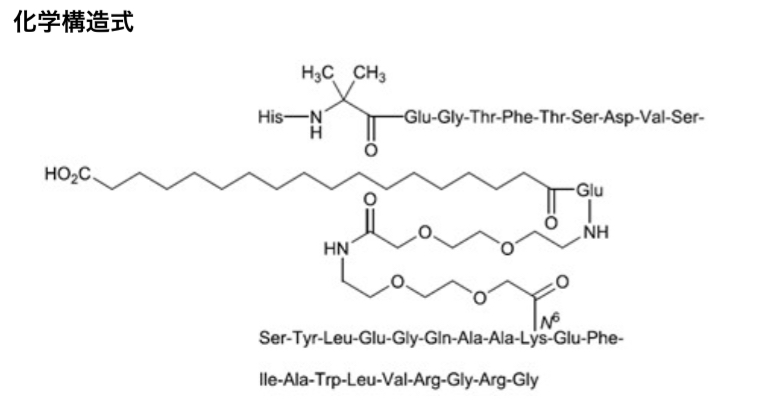

GLP-1とはGlucagon-like peptide-1の略ですね。小腸L細胞から分泌されるペプチドホルモンの一種で、血糖依存的にインスリンを分泌(血糖値を下げる)する働きがあります。リベルサスの有効成分セマグルチドは、GLP-1を模した構造です。94%の相同性を有し、以下の改変により生体における安定性を高めています。

- 脂肪酸の結合:作用時間の延長(アルブミンと結合、生体クリアランス低下)

- アミノ酸の修飾:DPP-4による分解を抑制(安定性向上)

セマグルチドは、遺伝子組換えヒトグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)類縁体であり、ヒトGLP-1の7~37番目のアミノ酸に相当し、2番目のAla及び28番目のLysは、それぞれ2-アミノ-2-メチルプロパン酸及びArgに置換され、1,18-オクタデカン二酸が1個のGlu及び2個の8-アミノ-3,6-ジオキサオクタン酸で構成されるリンカーを介して20番目のLysに結合している。セマグルチドは、31個のアミノ酸残基からなる修飾ペプチドである

リベルサス錠 電子添文

適応

リベルサスは2型糖尿病の治療薬です

ここは、他のGLP-1注射製剤と同様ですね。ちなみに1型糖尿病の方には使えません(禁忌)。

投与方法

リベルサスは他のGLP-1製剤と異なり、経口投与できます

ここが凄いところですね。ペプチド製剤は消化管で分解され、そのままでは吸収されません。それに分子量も大きく細胞を透過することも難しいです。だから、今までの製剤は注射剤だったわけですね。

じゃあ、どうやって分解を免れて吸収されるのか?

キーワードは

SNAC(スナック)

サルカプロザートナトリウムのことです。リベルサスは添加物としてSNACを含有しています。コレが、胃酸からセマグルチドを守り、吸収を促してくれるわけです。

- pH緩衝作用(蛋白分解酵素の活性低下)

- セマグルチドを多量体から単量体へ(自己会合を弱める)

- 細胞膜、脂質成分の流動性アップ

セマグルチドのおもな吸収部位は胃です。吸収は錠剤表面の周辺部に限定されています。崩壊しながら吸収されていくイメージですね。

生体利用率が悪い!

リベルサスのバイオアベイラビリティーは約1%です。投与量のほんの一部しか血中に移行しないみたいですね。

(吸収、バイオアベイラビリティ)

母集団薬物動態解析の結果に基づき、経口投与後のセマグルチドの絶対的バイオアベイラビリティは約1%と推定された

リベルサス錠 電子添文

有効性

リベルサスはGLP-1受容体作動薬の注射剤と比べてどうなのか?

気になりますよね。デュラグルチド(トルリシティ皮下注)と比較した試験を紹介します。

PIONEER 10(経口糖尿病薬併用、デュラグルチドとの比較検討試験)

- 対象…日本人2型糖尿病患者458例(SU薬,glinide,チアゾリジンジオン,αグルコシダーゼ阻害薬,SGLT2阻害薬併用)

- 方法…リベルサス3mgから開始、7mg群と14mg群は維持用量まで4週ごとに増量

- 比較…デュラグルチド0.75mgを週1回投与

結果は以下のとおり

- 57週間における治療に関連する有害イベント発生数

…3 mg群101例(77%)、7 mg群106例(80%)、14 mg群111例(85%)、デュラグルチド群53例(82%)

※もっとも多い事象は上咽頭炎と消化管イベント、消化管イベントのほとんどが軽度かつ一過性の便秘と吐き気であり、リベルサス群では用量依存的に見られました - 52週後の①HbA1cおよび②体重の変化

…①リベルサス3mg群−0.9%、7mg群−1.4%、14mg群−1.7%、デュラグルチド群−1.4%

…②リベルサス3mg群−0.0kg、7mg群−0.9kg、14mg群−1.6kg、デュラグルチド群1.0kg

→リベルサスは忍容性が良好で、HbA1cの変化量はデュラグルチド0.75mg週1投与に比べて14mg群で有意に低下し、体重の変化量は7mg群と14mgで有意に減少した。

飲み方の注意点

リベルサスは服用方法が煩雑です!

ココがやや扱いにくい点ですね。リベルサスは服用方法が以下のように細かく決められています。

- 飲むタイミング…1日のうちの最初の食事又は飲水の前

- 飲水量…コップ約半分の水(約120mL以下)

- 注意事項…服用時及び服用後少なくとも30分は、飲食及び他の薬剤の経口摂取を避ける

ポイント①

リベルサスは空腹時に投与しなければなりません。食事の影響試験で、高脂肪食摂取群は10時間絶食群と比較して、CmaxとAUCが低かったからです。(26例中14例では定量下限値を超える血漿中濃度が認められなかった)

ポイント②

リベルサスは120mL以下の飲水量で服用します。(50mLと120mL)の違いはAUCに大きな影響を与えないものの、飲水量240mLは50mLに比べてCmaxで42%、AUCで40%と低値であったためです。

ポイント③

リベルサスは服用後、30分間は飲食ができません。投与条件設定試験で絶食時間(15、30、60、120min)が長いほど、暴露量が増加する結果であったためです。投与後少なくとも30分間の絶食で臨床上意味のあるAUCが得られます。

飲み方はビスホスホネート(BP)製剤とほぼ同じ

リベルサスとBP製剤の服用方法を比較すると下記です。

| リベルサス | BP製剤 | |

|---|---|---|

| 服用時点 | 最初の食事又は飲水前 | 朝起床時 |

| 飲水量 | 水約120mL以下 | 水約180mL |

| 飲食開始までの時間 | 少なくとも30分 | 少なくとも30分 |

| 投与後の制限 | 飲食+薬を避ける | 水以外の飲食+薬を避ける |

| 座位を保つ | 記載なし | 記載あり |

リベルサスは飲水の影響を受けるので、BP製剤と異なり飲水前の服用になります。ここは注意ですね。また、薬を飲むための飲水量はリベルサスの方が少なめ(約3分の2)です。さらに服用後も水分摂取ができません。

ここからは、リベルサスはGLP-1注射剤にとって代わるのかを考察しました。

リベルサスが向いてる人

リベルサスは注射製剤の導入が困難な人に有用です

当たり前ですね(^_^)。注射製剤のデメリットは大きく2つです。

- 患者さんへの侵襲がある

- 針の取り外し、注射手技等の理解が必要

やはり、痛みを伴う注射は敬遠される傾向にあります。静脈注射に比べて神経損傷のリスクが低く安全な皮下注射であるとはいえ、「注射」と聞いた時点で抵抗を示す患者さんは多いからです。

また、手技に対する理解が欠かせません。針の取り付けや注射部位、手順、廃棄の方法、注意点などそこそこ厚めの指導用パンフレットの内容をきちんと理解できないと、導入は困難だからです。

トルリシティやオゼンピック等の一体化モデルは導入の敷居を下げたとはいえ、それでも内服の方が簡便でわかりやすいですよね。

経口GLP1製剤の注目度が高いのは、裏を返せば注射製剤の導入が出来なかった患者さんが多いことを表しており、新規処方はもちろん切り替えも進みそうですね。

リベルサスが不向きな人

リベルサスは簡便に投与できるのがメリットです。じゃあ、注射製剤からみんな変更できるかというとそうではなく、不向きな患者さんもおられます。

大きく6つのケースです。

- 胃摘出手術を受けた人

- 服薬アドヒアランスが悪い人

- 経口投与できない人

- 嚥下機能の低下した人

- 経管投与の人

- ビスホスホネート製剤を服用している人

胃摘出術を受けた人

リベルサスは胃を全摘した人には使用できません

胃で吸収される性質であり、期待した効果が得られないからです。

(特定の背景を有する患者に関する注意)

胃摘出術を受けた患者 他剤での治療を考慮すること。本剤は主に胃において吸収されるため、有効性が減弱する可能性がある

リベルサス錠 電子添文

最近では術前から薬剤師が関わる機会が増えています。胃全摘手術の場合には、リベルサス注射のGLP-1受容体作動薬への変更を提案できるようにしておきたいですね。

服薬アドヒアランスが悪い人

リベルサスは認知機能の低下がある人には不向きです

飲み忘れのリスクはもちろん、飲水量や注意点を守れず期待した効果が得られない可能性も十分にあるからです。

例えるなら

リベルサスは、ビスホスホネート製剤を毎日飲み続けるようなもの。結構大変です。

最近ではdailyではなくweeklyやmonthlyのBP製剤が主流になりました。なぜなら、煩雑な投与方法を毎日続けるのは、アドヒアランスの点で懸念があり、患者さんの負担も大きいからです。

となると、服薬アドヒアランスを考慮して、経口GLP-1受容体作動薬の導入を断念するケースはそれなりにありそうな気がします。

経口投与できない人

リベルサスは経口投与できない人には不向きです

これは当然ですね。リベルサスの出番ではありません。

嚥下障害や消化管の疾患等で経口投与ができない場合には注射製剤が適応です。

嚥下機能が低下した人

リベルサスは嚥下機能の低下がある人には不向きです

錠剤が比較的大きめだからです。規格によらず同じサイズになります。

- 長径 13.5mm

- 短径 7.5mm

- 厚さ 6mm

例えると、リクシアナOD錠60mgを少し厚めにしたイメージです。わかりにくい(^_^;)。まあまあ大きめですね。

- 長径 13.4mm

- 短径 7.0mm

- 厚さ 約4.7mm

なら、粉砕すれば良いのでは?

一般的な対応はそうですが、リベルサスは製剤の特性上、粉砕ができません。もちろん半割も無理です。

また、服用時及び服用後少なくとも30分は、飲食及び他の薬剤の経口摂取を避けること。分割・粉砕及びかみ砕いて服用してはならない。

リベルサス錠 電子添文

嚥下機能が低下した高齢者の方では、飲み込みが難しく注射製剤の選択が適切なケースはありそうですね。

経管投与の人

リベルサスは簡易懸濁法で投与できません

粉砕や溶解後の投与は、吸収のメカニズムから考えて無理だからです。

経管投与の場合には、注射のGLP-1受容体作動薬が適応になります。

ビスホスホネート製剤服用の人

リベルサスはBP製剤を飲んでる人には向いていません

服用タイミングが重なるからです。

リベルサスとBP製剤を併用するケースはどうすれば?悩みながら大きく3つの対応を考えました。正解かどうかはわかりませんが…。

①BP製剤を注射製剤に変更する

1番確実な方法ですね。ただし、「せっかくGLP-1製剤が経口投与になったのに、BP製剤が注射になるのは如何なものか」というツッコミを受けるのはやむをえません。

月1回や年1回のBP注射製剤に変更できれば、患者さんの負担はやや軽減できますけど…。

②リベルサス服用→(30分)→BP製剤服用

「飲水前に服用」という縛りがあるリベルサスを先飲み、30分の間隔をあけてBP製剤を服用する方法です。ただし、リザルサスとBP製剤の相互作用は本当に大丈夫?という懸念が残ります。もちろん、併用機会を減らすために月1のBP製剤の選択がbetterです。

③BP製剤を月1に変更、服用日はリベルサスをskip

これは最終手段です。相互作用の懸念がありません。ただし、セマグルチドは半減期が長いとはいえ、月1回のskipを織り込むのはどうか、という疑問は残ります。

リベルサスとBP製剤の併用はなかなか悩ましいですね(^_^;)

まとめ

今回は「リベルサス錠が従来のGLP-1注射製剤にとって代わるのか?」について考察しました。結論は、丁度良いくらいに棲み分けがされると思います。

患者さんの利便性を考えると、間違いなく経口投与できるリベルサスです。痛くないし、注射の手順を覚えなくてもいいのが魅力ですよね。一方で、コンプライアンスの問題があります。服用時点、飲水量、注意点等を考えると、通常の経口剤よりも扱いにくいからです。もちろん、経口投与できない人も少なからずおられますよね。だから、経口剤の選択が望ましい人もいれば、注射製剤の方が好ましい人もいるわけで、リベルサスが注射製剤にとって代わることはきっとないはずです。まあ、当然といえば当然なんですけどね……。

最後に記事を書きながら思ったのは、GLP-1受容体作動薬を経口投与できる技術の凄さ。医薬品開発技術の進歩を改めて感じました(^-^)