脳梗塞の薬といえば、「血液をサラサラにする薬」ですよね。ほかにもいくつかあります。

たとえば

- 一度固まった血栓を溶かす薬

- 脳細胞が傷ついていくのを防ぐ薬

- 脳の腫れを和らげる薬

など。いろんな種類の薬が活躍してくれます。

今回は脳梗塞、特に急性期に使用する薬剤に注目!

脳卒中の分類も含めて、わかりやすく解説していきます。

脳卒中の分類

\ 脳卒中は以下のように分類できます! /

(虚血性脳血管障害)

(出血性脳血管障害)

脳梗塞

脳出血とくも膜下出血を合わせて出血性脳卒中、脳梗塞は虚血性脳卒中ということもあります。

脳出血とくも膜下出血

簡単に違いを押さえておきましょう。

| 脳出血 Intracerebral hemorrhage: ICH | くも膜下出血 Subarachnoid hemorrhage: SAH | |

|---|---|---|

| 出血部位 | 脳の中の細い血管 (脳の内部:実質内) | 脳の外の太い血管 (脳の表面:くも膜下腔) |

| 原因 | 高血圧症 | 脳動脈瘤 |

| 症状 | 頭痛と吐き気、半身の片麻痺、言語障害など | 激しい頭痛と嘔吐など |

| 薬物治療 | 降圧剤 抗浮腫薬 | 降圧剤 抗浮腫薬 |

| 手術 | 血腫除去術 | クリッピング術 コイル塞栓術 |

くも膜下出血の術後は脳血管の攣縮が問題になります。予防薬について別記事でまとめたので併せてご覧頂けたら幸いです!

脳梗塞の病型

脳梗塞は、以下のように3種類に大別できます。

- ラクナ梗塞

- アテローム血栓性脳梗塞

- 心原性脳塞栓症

ラクナ梗塞は、脳の細い動脈に血栓ができます。脳の主幹動脈から枝分かれしてより奥の細胞へ栄養や酸素を供給する穿通枝が梗塞部位です。高血圧が主な原因とされています。

アテローム血栓性脳梗塞の方は脳の太い動脈に血栓ができます。梗塞部位は中大脳動脈、内頸動脈、椎骨動脈、脳底動脈などです。できた血栓が剥がれてその先の血管を梗塞する場合もあります(=塞栓性)。原因はコレステロールなどが血管壁にたまってできたアテロームによる動脈硬化です。ラクナ梗塞に比べて梗塞部位が広く、症状が重くなる傾向があります。

一方で、心原性脳塞栓症は、心臓でできた血栓が脳に運ばれて血管を閉塞するタイプの脳梗塞です。原因は心房細動や弁膜症などで、梗塞範囲が広く症状が重くなる傾向があります。

脳梗塞の前触れのこと。一時的に血流が悪くなって脳梗塞の症状が出ます。TIA後は脳梗塞を発症する確率が高く注意が必要です。原因(非心原性 or 心原性?)の検索を行い、脳梗塞の予防薬を選択します。

脳梗塞の慢性期に用いる抗血栓薬については別記事でまとめているので、合わせてご覧いただけたら幸いです。

ここからは脳梗塞の急性期に使用する薬剤について見ていきます。

脳梗塞急性期に使う薬

脳梗塞急性期に使用する薬は大きく5種類です。

- 血栓溶解薬

- 抗血小板薬

- 抗凝固薬

- 脳保護薬

- 抗脳浮腫薬

順番に見ていきます。

血栓溶解薬

脳梗塞、超急性期の血栓溶解療法にはアルテプラーゼを用います。

| 一般名 | アルテプラーゼ |

|---|---|

| 商品名 | グルトパ注 アクチバシン注 |

| 規格 | 600万・1200万・2400万 |

| 分類 | 血栓溶解剤(静注用rt-PA製剤) ヒトの遺伝子組み換え |

| 適応 | ①虚血性脳血管障害急性期に伴う機能障害の改善 (発症後4.5時間以内) ②急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解 (発症後6時間以内) |

| 用法用量 | ①34.8万国際単位/kg ②29万~43.5万国際単位/kg ※総量10%を1-2min、残りを1hかけて |

アルテプラーゼは

・組織型プラスミノゲンアクチベータ(tissue plasminogen activator:t-PA)です

フィブリン上でプラスミノーゲンをプラスミンに変換することにより、血栓溶解作用を示します。アルテプラーゼは遺伝子組換え技術により、チャイニーズハムスターの卵巣細胞を用いて生成された製剤です。

血栓溶解剤の使用目的は

・ペナンブラを救うこと、これに尽きます!

t-PA療法の目的はこのペナンブラを救うことです。ガイドラインではアルテプラーゼが推奨されています。

・遺伝子組み換え組織プラスミノゲン・アクティベータ(rt-PA、アルテプラーゼ)の静脈内投与(0.6mg/kg)は、発症から4.5時間以内に治療可能な虚血性脳血管障害で慎重に適応判断された患者に対して勧められる(推奨度A エビデンスレベル高)

・患者が来院した後、少しでも早く(遅くとも1時間以内に)アルテプラーゼ静注療法を始めることが勧められる(推奨度A エビデンスレベル高)

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

- 対象者…発症3時間以内の虚血性脳血管障害急性期患者

- 方法…アルテプラーゼ0.9mg/kgを静脈内投与

- 比較…プラセボ

- 結果…発症3ヵ月後の機能予後良好率(modified Rankin Scale 0 又は 1 まで改善した割合)はアルテプラーゼ群で 39%、プラセボ群で 26%でした

国内の第3相臨床試験(0.6mg/kg)においても、米国と同程度の有効性(36.9%)が確認されています。

アルテプラーゼの対象患者は?

・虚血性の脳血管障害患者、すべてです

アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症、その他の脳梗塞なども含みます。

静注血栓溶解療法の対象は、全ての臨床カテゴリーの虚血性脳血管障害患者(アテローム血栓性梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症、その他の原因確定・未確定の脳梗塞、本治療の後に症候が消失した 一過性脳虚血発作を含む)である【推奨グレードA、エビデンスレベル高】

静注血栓溶解(rt-PA)療法 適正治療指針 第三版

アルテプラーゼの治療開始可能時間は?

・発症から4.5時間以内です

できるだけ早期に投与しなければなりません。時間が経つにつれてペナンブラの救済が困難になるからです。

静注血栓溶解療法は、発症から4.5時間以内に治療可能な虚血性脳血管障害患者に対して行う【推奨グレード A,エビデンスレベル高】。

静注血栓溶解(rt-PA)療法 適正治療指針 第三版

もともとは発症から3時間以内でしたが、海外のエビデンス(ECASS-III試験など)をもとに、公知申請により、4.5時間以内に改訂されました。

重要なポイント

t-PA製剤には【適正治療指針】が定められています。臨床所見や血液所見、画像所見など多くの項目を確認し、有効性と危険性を天秤にかけて、投与の要否と可否を慎重に検討しなければならないからです

レケンビ点滴静注(一般名レカネマブ:可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体)投与中の患者において、rt-PA製剤投与後に脳内出血を認めた報告があり、日本脳卒中学会より、追補の指針(適応外ではないが、より慎重に適応を判断すべき)が示されています。

参考までに

血栓溶解作用のある薬剤は他にもあります。

| 一般名 | モンテプラーゼ | ウロキナーゼ |

|---|---|---|

| 商品名 | クリアクター静注用 | ウロナーゼ静注用 |

| 規格 | 40万・80万 | 6万単位 |

| 分類 | 血栓溶解剤(静注用rt-PA製剤) ヒトの遺伝子組み換え | 線維素溶解酵素剤 ヒトの尿から分離精製 |

| 適応 | ①急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解 (発症後6時間以内) ②不安定な血行動態を伴う急性肺塞栓症における肺動脈血栓の溶解 | ①脳血栓症 (発症後5日以内) ②末梢動・静脈閉塞症 (発症後10日以内) |

| 用法用量 | ①27,500国際単位/kg ②13,750〜27,500国際単位/kg ※総量10%を1-2min、残りを1hかけて | ①6万単位を1日1回、約7日間 ②初期1日量6〜24万単位、以後は漸減し約7日間 |

| 備考 | 脳梗塞に適応なし | 脳梗塞に適応あるが、ほとんど使われない |

t-PA製剤モンテプラーゼは脳梗塞に使えません。アルテプラーゼと同様の機序を有する薬剤ですが、脳梗塞での開発が中止され、適応は急性心筋梗塞と急性肺塞栓症のみでだからです。脳梗塞での有効性と安全性が確認されていません。

一方で、ウロキナーゼは脳血栓症に適応があります。しかし、最近ではt-PA製剤が主流でほとんど使われておりません。十分な科学的根拠が認められていないからです。60,000単位/日の7日間点滴投与は、急性期(5日以内)脳血栓症患者の臨床症候(全般改善度)の改善に有効でしたが、客観的評価尺度を用いた多数例での検討はなされておりません。

抗血小板薬

脳梗塞急性期に使用する薬2つ目は抗血小板薬です!

| 成分 | アスピリン | オザグレルナトリウム |

|---|---|---|

| 商品名 | バイアスピリン100mg (バファリン配合錠A81mg) | キサンボン カタクロット |

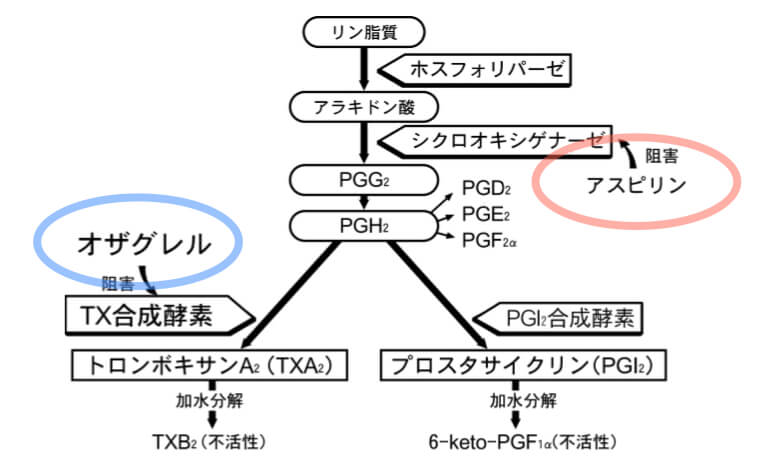

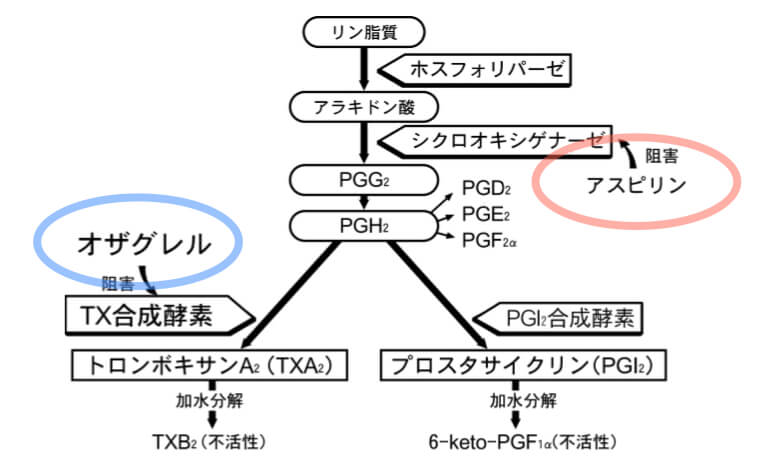

| 作用機序 | COX阻害 →TXA2産生低下 | TXA2合成酵素阻害 →TXA2産生低下 |

| 適応 | ①下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制・狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症) ・心筋梗塞・虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作、脳梗塞) ② 冠動脈バイパス(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後における血栓・塞栓形成の抑制 ③川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む) | ①クモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善 ②脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善 |

| 用法用量 | ①②100mgを1日1回(最大300mg) | ①80mgを1日1回(24時間かけて) ②80mgを1日2回(2hかけて) |

適応

アスピリンとオザグレルナトリウムは非心原性脳梗塞に用います。アテローム血栓症とラクナ梗塞は血小板主体の血栓症(動脈血栓症)だからです。過剰な血小板の活性化を抑えるために抗血小板薬を使います。

一方で、心原性脳塞栓症は凝固因子(フィブリン)主体の血栓症です。治療には抗凝固薬を用います。抗血小板薬の出番ではありません。

病態に合わせて抗血栓薬を使い分けるかたちです!

- 非心原性脳塞栓症(アテローム血栓症とラクナ梗塞)…抗血小板薬

- 心原性脳塞栓症…抗凝固薬

オザグレルNaは心原性脳塞栓症には使用できません。適応がないし、出血性梗塞のリスクから禁忌だからです。

(禁忌)重篤な意識障害を伴う大梗塞の患者,脳塞栓症の患者[出血性脳梗塞が発現しやすい。]

キサンボン注 電子添文

アスピリンは稀ですが、急性期に心原性脳梗塞に使うことも(稀ですが…、禁忌ではないし、適応外でもない)。オザグレルはクモ膜下出血術後の脳血管攣縮およびこれに伴う脳虚血症状の改善にも適応があります。

作用機序

作用点は異なりますが、アスピリンとオザグレルNaはどちらも最終的に血小板のトロンボキサンA2の生成を阻害し、血小板凝集を抑制します。

有効性

アスピリンは再発予防、死亡率の低下が認められています。一方で、オザグレルは運動機能障害の改善効果です。

一過性脳虚血発作(TIA)、脳卒中後の患者及び脳アテローム硬化症患者に対しアスピリン30~1500mg/日を投与した二重盲検比較試験等において、一過性脳虚血発作発生率、脳卒中発生率及び死亡率の有意な低下が認められている

バイアスピリン 電子添文

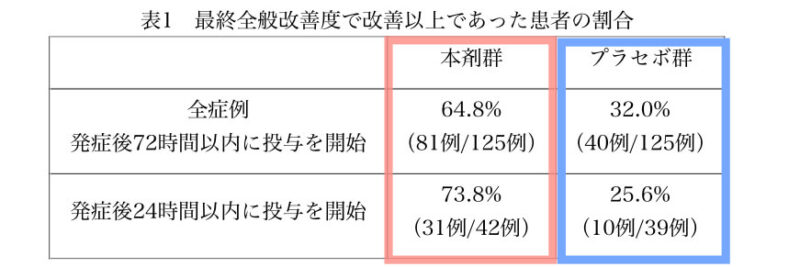

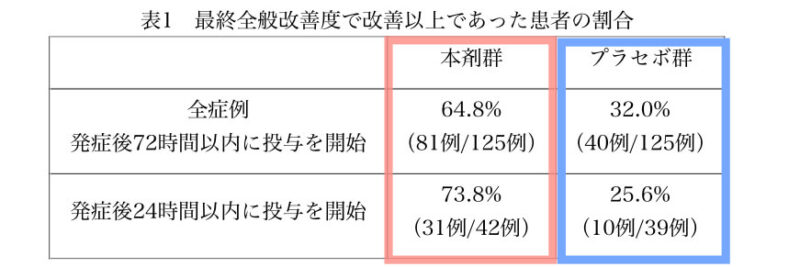

①脳血栓症急性期の運動障害に対して有用性が認められている。

②脳血栓症急性期の運動障害のほか神経症候,自覚症状及び日常生活動作の改善率について対照群との間に有意の差が認められている

キサンボン電子添文

急性期はDAPTを選択!

アスピリンにクロピドグレルやシロスタゾールなどを組み合わせる処方のことです。脳梗塞の急性期は血小板凝集や凝固能が亢進しており、病状が悪化、進行していく危険な状態なので、これ以上血栓ができないようにしたり、血液の循環を良くして脳細胞の機能低下を最小限に食い止めるためにDAPTを選択する場合もあります。

ガイドラインの推奨

・アスピリン160〜300mg/日の経口投与は、発症早期(48時間以内)の脳梗塞患者の治療法として勧められる(推奨度A エビデンスレベル高)

・抗血小板薬2剤併用(アスピリンとクロピドグレル)投与は、発症早期の軽症脳梗塞患者の、亜急性期(1ヶ月以内を目安)までの治療法として勧められる(推奨度A エビデンスレベル高)

・シロスタゾール200mg/日の単独投与や、低用量アスピリンとぼ2剤併用投与は、発症早期(48時間以内)の非心原性脳梗塞患者の治療法として考慮しても良い(推奨度C エビデンスレベル中)

・オザグレルナトリウム160mg/日の点滴投与は、非心原性脳梗塞患者の急性期治療法として考慮しても良い(推奨度C エビデンスレベル中)

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

抗凝固薬

脳梗塞急性期に使用する薬3つ目は抗凝固薬です!

| 成分 | ヘパリン | アルガトロバン |

|---|---|---|

| 商品名 | ヘパリンNa注 | ノバスタンHI注10mg スロンノンHI注10mg |

| 作用機序 | アンチトロンビンⅢに結合 →トロンビンの作用(フィブリン生成等)を阻害する | 直接トロンビンに結合 →フィブリン生成,血小板凝集及び血管収縮を抑制 |

| 適応 | ①汎発性血管内血液凝固症候群の治療、血液透析・人工心肺その他の体外循環装置使用時の血液凝固の防止、血管カテーテル挿入時の血液凝固の防止、輸血及び血液検査の際の血液凝固の防止 ②血栓塞栓症(静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、四肢動脈血栓塞栓症、手術中・術後の血栓塞栓症等)の治療及び予防 | ①下記疾患に伴う神経症候(運動麻痺),日常生活動作(歩行,起立,坐位保持,食事)の改善、発症後48時間以内の脳血栓症急性期(ラクネを除く) ②慢性動脈閉塞症(バージャー病・閉塞性動脈硬化症)における四肢潰瘍,安静時疼痛ならびに冷感の改善 ③下記患者における血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)、先天性アンチトロンビンIII欠乏患者、アンチトロンビンIII低下を伴う患者(アンチトロンビンIIIが正常の70%以下に低下し,かつ,ヘパリンナトリウム,ヘパリンカルシウムの使用では体外循環路内の凝血(残血)が改善しないと判断されたもの)、ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)II型患者 ④ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)II型(発症リスクのある場合を含む)における経皮的冠インターベンション施行時の血液の凝固防止 ⑤ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)II型における血栓症の発症抑制 |

| 用法用量 | APTTが正常値の2~3倍になるように年齢、症状に応じて適宜用量をコントロールする | ①はじめの2日間は1日60mg(24時間かけて)その後の5日間は1回10mgを1日朝夕2回(3時間かけて) |

適応

ヘパリンは脳梗塞(主に心原性脳塞栓症)に使用されます。しかし、実は十分な有効性は示されておらず出血性合併症のリスクからエビデンスレベルは低めです。

従来は、ヘパリンを少量投与しつつ、ワルファリンへ切り替えていく方法が一般的でしたが、最近では効果発現の速いDOACが比較的早期から選択するケースが増えています。

参考記事

アルガトロバンはアテローム血栓性脳梗塞(ラクナ梗塞は適応外)に使います。一方で、心原性脳塞栓症には適応がありません。出血性梗塞のリスクから禁忌だからです。

(禁忌)脳塞栓又は脳塞栓のおそれがある患者(ただし,ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)II型の患者を除く)[出血性脳梗塞を起こすおそれがある]

ノバスタンHI 電子添文

ここで疑問が生じます!

通常、抗凝固薬の適応は心原性脳塞栓症など凝固因子主体の静脈血栓症だからです。それなのにヘパリンが適応になる進行性の脳梗塞には非心原性脳塞栓も含まれるし、アルガトロバンは動脈血栓であるアテローム血栓性脳梗塞に適応があります。

どうして、動脈血栓症にも抗凝固薬なのか?

理由は、動脈血栓症では血小板の関与が強いものの、当然のこと血栓の形成には凝固因子の関与もあるからです。特に急性期においては抗凝固作用により血液の流れを良くし、脳細胞の死滅を軽減しなければなりません。

心房細動における心原性脳塞栓症の予防にはワルファリンやDOACなど抗凝固薬を使用するのが基本ですが、脳梗塞の急性期には静脈血栓症に加えて、動脈血栓症にも抗凝固薬を使用する場合があるということですね。

ガイドラインの推奨

・発症48時間以内の非心原性・非ラクナ梗塞に、選択的トロンビン阻害薬のアルガトロバンを静脈投与することを考慮しても良い(推奨度C エビデンスレベル中)

・脳梗塞急性期に未分画ヘパリン、低分子ヘパリン(保険適用外)、ヘパリノイド(保険適用外)を使用することを考慮しても良い(推奨度C エビデンスレベル中)

・非弁膜性心房細動を伴う急性期脳梗塞患者に、出血性梗塞のリスクを考慮した適切な時期に直接阻害型経口抗凝固薬(DOAC )を投与することを考慮しても良い(推奨度C エビデンスレベル低)

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

脳保護薬

脳梗塞急性期に使用する薬4つ目は脳保護薬です。

| 一般名 | エダラボン |

|---|---|

| 商品名 | ラジカット注30mg ラジカット点滴静注バッグ30mg |

| 分類 | 血栓溶解剤(静注用rt-PA製剤) ヒトの遺伝子組み換え |

| 適応 | ①脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善 (発症後24時間以内) ②筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制 |

| 用法用量 | ①1回30mgを1日2回点滴静注(30分かけて) |

エダラボンは

日本で開発された抗酸化剤、フリーラジカルスカベンジャーです

脳組織に発生したフリーラジカルを除去する効果があります。国内第3相臨床試験では脳梗塞急性期の神経症候,日常生活動作障害,機能障害の改善が認められました。

適応は

24時間以内に発症した脳梗塞。ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性塞栓症などです。

参考までに、筋萎縮性側索硬化症(ALS)にも適応が追加されました(2015年6月)。ちなみに脳梗塞の適応は国内のみで海外ではALSの治療薬として承認されています。

腎機能障害に注意!

エダラボンは急性腎不全のリスクがあるからです。ご存知の方も多いですよね。エダラボンは発売された後に急性腎障害の副作用が相次ぎ「緊急安全性情報」が発行された経緯があります。

- 重篤な腎障害のある人には使用しない

- 腎機能障害、肝機能傷害、心疾患のある人には慎重に投与する

- 投与中は腎機能のモニタリングを行う

薬剤性腎障害診療ガイドライン2016によると、eGFR15mL/min未満は禁忌となっています。エダラボンは投与前のチェックと副作用のモニタリングが大切ですね。

ガイドラインの推奨

・脳保護作用が期待されるエダラボンは脳梗塞(血栓症・塞栓症)患者の治療法として推奨される(グレードB)

脳卒中治療ガイドライン2009

抗脳浮腫薬

最後に5つ目。

脳梗塞急性期に使用する抗脳浮腫薬は大きく2種類です。

- 浸透圧性利尿薬(グリセロール、マンニトール)

- 副腎皮質ホルモン製剤

ここではよく使われる浸透圧性利尿薬について見ていきます。

| 製品名 | グリセオール注 | マンニットールS注 |

|---|---|---|

| 成分 | グリセリン30g 果糖15g NaCl2.7g ※300mLの含有量 | D-マンニトール45g D-ソルビトール15g ※300mLの含有量 |

| 分類 | 頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤眼圧降下剤 | 脳圧降下・浸透圧利尿剤 |

| 適応 | ①頭蓋内圧亢進、頭蓋内浮腫の治療 ②頭蓋内圧亢進、頭蓋内浮腫の改善による下記疾患に伴う意識障害、神経障害、自覚症状の改善、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓)、脳内出血、くも膜下出血、頭部外傷、脳腫瘍、脳髄膜炎 ③脳外科手術後の後療法 ④脳外科手術時の脳容積縮小 ⑤眼内圧下降を必要とする場合 ⑥眼科手術時の眼容積縮小 | ①脳圧降下及び脳容積の縮小を必要とする場合 ②眼内圧降下を必要とする場合。 ③術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全を浸透圧利尿により予防及び治療する場合。 |

| 用法用量 | 1回200〜500mLを1日1〜2回、500mLあたり2〜3時間かけて点滴静注する。 ※脳外科手術時の脳容積縮小の目的には、1回500mLを30分かけて点滴静注、眼内圧下降及び眼科手術時の眼容積縮小の目的には、1回300〜500mLを45〜90分かけて点滴静注 | 体重1kgあたり7〜20mLを点滴静注する。投与速度は、3〜10分間に100mLとする |

| 重大な副作用 | 乳酸アシドーシス | 急性腎障害 |

| 代謝 | 肝臓(解凍系でCO2とH2O) | ほとんど代謝されない |

| 排泄 | 主に呼気中(CO2として) | 腎臓 |

適応と作用機序

抗脳浮腫薬は脳梗塞や脳出血時の浮腫に用います。どちらも糖アルコールを薬効成分とする浸透圧性の利尿剤です。高く設定された浸透圧により組織から水を引き込み脳浮腫を軽減します。脳が腫れた状態では、組織が圧迫され神経症状が生じたり後遺症が残ったり、死に至るケースもあるのでむくみをとる治療が必要です。

違いを簡単に押さえておきましょう。

マンニトールは

抗浮腫作用が強力です。高度の脳浮腫や脳ヘルニアなど限られた状況にICUや手術室で使用されます。強力な効果の反面、安全性に懸念があります。投与量のほとんどが代謝を受けず、腎臓の糸球体から排泄されるためです。急激な利尿作用による急性腎不全のリスクに加えて、電解質の乱れや、薬効消失後のリバウンドが現れることもあります。

グリセオールは

抗浮腫作用が緩徐です。脳浮腫の軽減目的で一般病棟においても汎用されています。マンニトールに比べて安全性が高いのが特徴です。主に肝臓の解糖系でエネルギーを産生しつつ、二酸化炭素と水に代謝されます。腎臓への負担が少なく、電解質の乱れやリバウンド現象なども起こりにくいとされています。一方で、乳酸アシドーシスに注意が必要です。解糖系の最終産物である乳酸が蓄積することが原因と考えられます。

ガイドラインの推奨

・高張グリセロール静脈内投与は、脳卒中一般の急性期の死亡を減らすが、治療効果はそれほど大きくなく、長期的予後や機能予後に関する効果は明らかではない。本療法は頭蓋内圧亢進を伴う重篤な脳卒中の急性期に推奨される(グレードB)

脳卒中治療ガイドライン2009

・マンニトールは脳卒中急性期に有効とする明確な根拠はない(グレードC1)

・副腎皮質ホルモン投与が脳卒中急性期に有効であるという明確な根拠はない(グレードC2)

まとめ

今回は脳梗塞、急性期の治療薬についてまとめました。

- 脳梗塞急性期の治療薬

…①血栓溶解薬、②抗血小板薬、③抗凝固薬、④脳保護薬、⑤抗脳浮腫薬 - 血栓溶解薬・抗血栓薬の目的は、ペナンブラを守り神経症状の悪化や再発を防ぐこと

- ①血栓溶解療法は発症4.5時間に投与、適正使用基準を遵守する

- ②抗血小板薬の適応は非心原性脳梗塞(ラクナ梗塞とアテローム血栓性脳梗塞)

- ③抗凝固薬は心原性脳塞栓に用いるのが基本(アルガトロバンはアテローム血栓性脳梗塞に適応)

- ④脳保護薬の適応は脳梗塞全般、腎障害に注意!

- ⑤抗脳浮腫薬の適応は脳浮腫(脳梗塞と脳出血に伴う)