脳梗塞の予防薬といえば、

血液をサラサラにする薬ですよね。

真っ先に頭に思い浮かびます。

といっても、どういう状況で薬が処方されたのか?

人によってさまざまです。たとえば、自宅で倒れていたところを発見されて、救急搬送後に一命を取り止めた患者さん。このイメージが一番多いでしょうか?

ほかにもいくつか状況があります。生活習慣病の既往や年齢的にみて「そろそろ飲んでおきましょうか」と言われ、処方された人や不整脈を理由に飲むケース……など。

脳梗塞の予防薬を飲んでいる人は、下記4パターンに大別できます。

- 心原性脳塞栓症(1次予防)

- 心原性脳塞栓症(2次予防)

- 非心原性脳梗塞(1次予防)

- 非心原性脳梗塞(2次予防)

今回は「脳梗塞の病型」と「既往歴の有無」の視点から、抗血栓の使い分けについてまとめたので共有したいと思います。

脳梗塞の分類

脳梗塞は、以下のように3種類に大別できます。

- ラクナ梗塞

- アテローム血栓性脳梗塞

- 心原性脳塞栓症

ラクナ梗塞は、脳の細い動脈に血栓ができます。脳の主幹動脈から枝分かれしてより奥の細胞へ栄養や酸素を供給する穿通枝が梗塞部位です。高血圧が主な原因とされています。

アテローム血栓性脳梗塞の方は脳の太い動脈に血栓ができます。梗塞部位は中大脳動脈、内頸動脈、椎骨動脈、脳底動脈などです。できた血栓が剥がれてその先の血管を梗塞する場合もあります(=塞栓性)。原因はコレステロールなどが血管壁にたまってできたアテロームによる動脈硬化です。ラクナ梗塞に比べて梗塞部位が広く、症状が重くなる傾向があります。

一方で、心原性脳塞栓症は、心臓でできた血栓が脳に運ばれて血管を閉塞するタイプの脳梗塞です。原因は心房細動や弁膜症などで、梗塞範囲が広く症状が重くなる傾向があります。

①ラクナ梗塞と②アテローム血栓性脳梗塞を合わせて、非心原性脳梗塞といいます。「非心原性」と「心原性」の区別は治療薬の選択に必要な視点なので押さえておきましょう!

脳梗塞の前触れのこと。一時的に血流が悪くなって脳梗塞の症状が出ます。TIA後は脳梗塞を発症する確率が高く注意が必要です。原因(非心原性 or 心原性?)の検索を行い、脳梗塞の予防薬を選択します。

抗血栓薬の使い分け

ご存知のとおり、脳梗塞に用いる抗血栓薬は大きく2種類あります。

- 抗凝固薬

- 抗血小板薬

抗血栓薬の使い分けは以下のとおりです!

・心原性脳塞栓症…抗凝固薬

・非心原性脳梗塞…抗血小板薬

理由

\脳梗塞の病型によって血栓の種類が異なる!/

静脈血栓症

凝固因子を多く含む血栓を防ぐために、抗凝固薬を用いる!

動脈血栓症

血小板を多く含む血栓を防ぐために抗血小板薬を用いる!

心原性脳塞栓は静脈内にできた血栓(血液の停滞により凝固因子が活性化)が問題になります。だから、凝固因子のカスケードを阻害する抗凝固薬が使用されるわけです。一方で、非心原性脳梗塞は動脈内にできた血栓(血流が速いところでは血小板が活性化しやすい)が問題になります。そのため、血小板の凝集を阻害する抗血小板薬が用いられるわけです。

ここからは、下記4パターンごとに、抗凝固薬と抗血小板薬の使い方について具体的に見ていきます。

- 心原性脳塞栓症(1次予防)

- 心原性脳塞栓症(2次予防)

- 非心原性脳梗塞(1次予防)

- 非心原性脳塞栓(2次予防)

心原性脳塞栓症の一次予防

まずは、心原性脳塞栓症の一次予防について。

先述のように、静脈血栓症であり凝固因子主体の血栓のため、予防には抗凝固薬を用います。心房細動があって今までに脳梗塞を起こしたことがない人(=1次予防)は、抗凝固薬を開始するのが一般的です。もちろん、全例に用いるわけではありません。

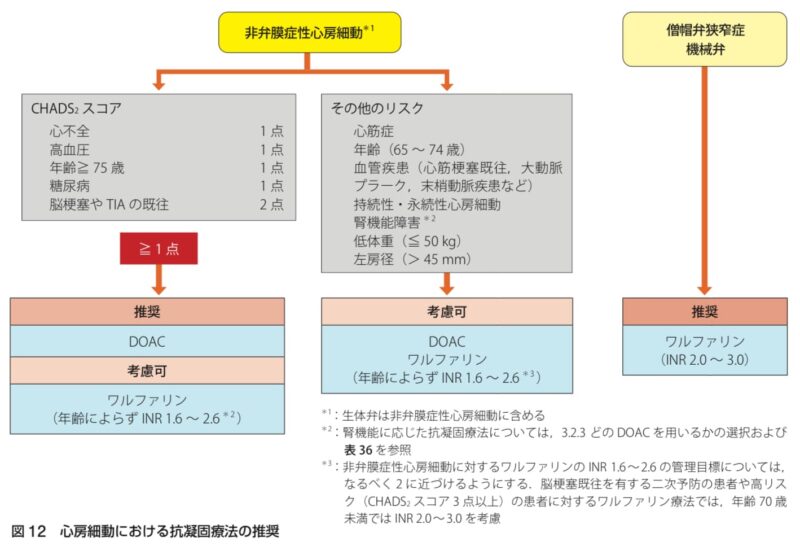

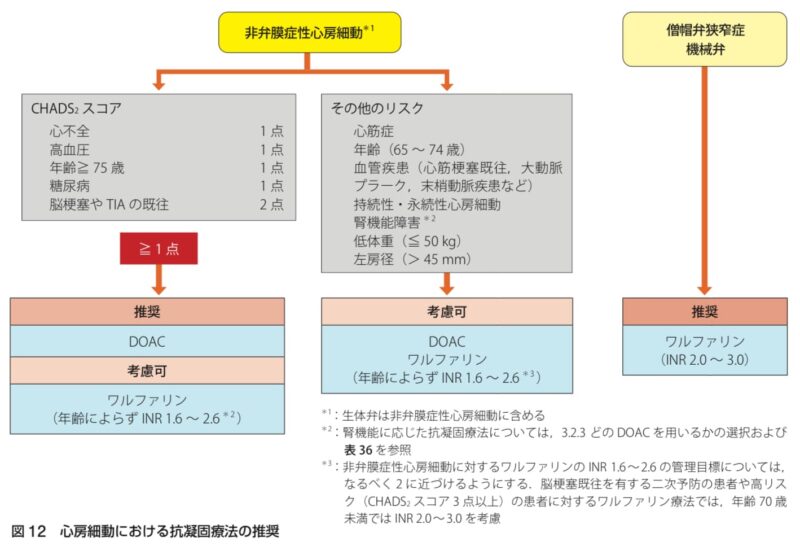

心房細動がある方の薬物療法の要否はCHADS2スコアで評価を行います。「心房細動の患者さんがどのくらい脳塞栓を起こしやすいのか?」抗凝固薬の必要性を評価するかたちです。

具体的には以下5つの項目に該当した数をスコア化します。点数は0〜6点。5項目なのに最大6点になるのはCHADS2(チャズツー)のSが、2ポイントだからです。

| CHADS2スコア | 点数 | |

|---|---|---|

| C | Congestive heart failure / LV dysfunction (心不全 / 左室機能不全) | 1 |

| H | Hypertension (高血圧) | 1 |

| A | Age≧ 75 (年齢75歳以上) | 1 |

| D | Diabetes mellitus (糖尿病) | 1 |

| S | Stroke / TIA (脳卒中 / TIA既往) | 2 |

点数が多くなればなるほど発症リスクが高くなることを意味します。点数ごとの脳梗塞年間発症率は以下のとおりです。2点を超えると発症率が急に上がります。

薬剤の選択は以下のとおりです!

CHADS2スコア1点以上の場合に薬物療法が推奨されています。第一選択は直接作用型経口抗凝固薬(Direct Oral Anti-Coagulants:DOAC)です。ワルファリンは代替薬になります。

DOACの種類

| 製品名 | 一般名 | 発売日 |

|---|---|---|

| プラザキサ | ダビガトラン | 2011年3月 |

| イグザレルト | リバーロキサバン | 2012年4月 |

| リクシアナ | エドキサバン | 2011年7月 |

| エリキュース | アピキサバン | 2013年2月 |

例えば、心不全と糖尿病があればスコアは2点で、予防のためにDOACを開始するかたちです。

0点でもリスク因子があれば薬物療法を考慮します。DOACやワルファリンのいずれかです。

ちなみに、機械弁置換術後や僧帽弁狭窄症の場合にはDOACの適応ではありません。スコアに関係なくワルファリンのみが推奨されているからです。生体弁の場合は、非弁膜症性心房細動に含まれ、DOACを選択できます。

・非弁膜症性心房細動(NVAF)による心原性脳塞栓症の一次予防には、CHAD2スコア1点以上の場合は、直接阻害型経口抗凝固薬(DOAC)の投与が第一に勧められ、次いでワルファリンの投与も妥当である(推奨度B エビデンスレベル高)

・弁膜症性心房細動(中等度から重度の僧帽弁狭窄症を伴う心房細動、機械弁置換術後の心房細動)ではワルファリン(PT-INR2.0〜3.0)の投与が勧められる(推奨度Aエビデンスレベル中)が、DOACには科学的な根拠がなく勧められない(推奨度D エビデンスレベル中)。生体弁術後の心房細動は術後3ヶ月間はワルファリン、その後はDOACの投与を考慮しても良い(推奨度C エビデンスレベル低)

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

心原性脳塞栓症の二次予防

続いて、心原性脳塞栓症の2次予防について。予防薬に抗凝固薬を用いる点は変わりません。

心房細動があって今までに脳梗塞を起こしたことがある人(=2次予防)は、再発を防ぐために抗凝固療法を始めます。再発リスクが高く、CHADS2スコアでも脳塞栓症やTIA(脳虚血発作)の既往から、2点以上が確定するからです。

ガイドラインでも、ダビガトランやリバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバン、ワルファリンの投与が推奨されています。一次予防と同じく第一選択は安全性に優れるDOACです。

非弁膜症性心房細動(NVAF)を伴う脳梗塞または一過性脳虚血発作(TIA)患者の再発予防には、直接阻害型経口抗凝固薬(DOAC)、ワルファリンによる抗凝固療法を行うよう勧められる(推奨度A エビデンスレベル中)

DOACを使用可能な心房細動患者ではワルファリンよりもDOACを選択するよう勧められる(推奨度A エビデンスレベル中)

機械弁置換術後の患者では、ワルファリンにより、PT-INR2.0〜3.0で維持することが勧められる。(推奨度A エビデンスレベル中)一方、DOACは使用しないように勧められる(推奨度E エビデンスレベル中)

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

非心原性脳梗塞の一次予防

続いて、非心原性脳梗塞の一次予防について。

先述のように動脈血栓であり、血小板が止血に大きく関わっているので、予防には抗血小板薬を使います。

意外に思う人もいるかも知れませんが、

非心原性脳梗塞の一次予防において抗血小板療法は積極的に推奨されておりません。一次予防における抗血小板薬(アスピリン)の確定的な効果は認められていないからです。

以下のJPPP試験では、心血管イベントの発症を抑制できず、有意に頭蓋外出血を増加させました。非致死的心筋梗塞とTIAは抑制の傾向が見られましたが、心血管死を抑制できないこと、安全性の懸念から一律なアスピリンの使用は適切ではないといえます。

JPPP(Japanese Primary Prevention Project)試験

- 対象…アテローム動脈硬化性のリスク因子※がある60歳以上の日本人患者14,464例

※高血圧,脂質異常症,糖尿病患者

- 方法…現治療に加えてアスピリン100mg/日投与

- 比較…現治療のみ

結果は以下のとおり

- 複合エンドポイント※…HR 0.94(0.77-1.15)p=0.54

※心血管死+非致死的脳卒中+非致死的心筋梗塞 - 非致死的心筋梗塞※…HR 0.53(0.31-0.91)p=0.02

- TIA…HR 0.57(0.32-0.99)p=0.04。

- 輸血または入院を必要とする頭蓋外出血リスク…HR 1.85(1.22-2.81)p=0.004

→糖尿病や高脂血症、高血圧など危険因子のある高齢者(一次予防)において、アスピリンの少量投与は心血管複合イベントの発生を抑制できず、出血性イベントを増加させた

非心原性脳梗塞の二次予防

最後に、非心原性脳梗塞の二次予防について。

一次予防と違って、非心原性脳梗塞の再発予防には、抗血小板薬が推奨されています。

非心原性脳梗塞の再発予防には、抗血小板薬の投与を行うよう勧められる(推奨度A エビデンスレベル高)

現段階で非心原性脳梗塞の再発予防に有効な抗血小板薬(本邦で使用可能なもの)はアスピリン75〜150mg/日、クロピドグレル75mg/日、シロスタゾール200mg/日(推奨度A エビデンスレベル高)、プラスグレル3.75mg/日(推奨度B エビデンスレベル中)である

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

それぞれの特徴をもとに、有効性と安全性を勘案して、患者ごとに適した薬剤を選択します。

- アスピリン

-

- 使用実績があり、エビデンスも豊富、コストも低い

- 消化管出血や頭蓋内出血のリスクに注意が必要

- シロスタゾール

-

- 脳卒中、特にラクナ梗塞の発生を抑制(プラセボ比較、CSPS試験)

- アスピリンに比べて脳卒中(脳出血も含む)の発生を抑える、頭蓋内外出血も少ない(CSPS2試験)

- 血管拡張作用により血流改善効果あり、一方で頭痛や頻脈などの副作用が多い

- クロピドグレル

-

- アスピリンに比べてアテローム血栓症(虚血性脳卒中、急性冠症候群、末梢動脈疾患)の発症を抑える、消化管出血が少ない(CAPRIE試験)

- チクロピジンよりも安全性が高い(肝障害、顆粒球減少、血小板減少性紫斑病など)

- チクロピジン

-

- 副作用が懸念されるため新規処方は減っている

ちなみに、冠動脈ステント治療後に投与されるチカグレロル(P2Y12受容体拮抗薬)は使用できません。脳梗塞への使用は適応外だからです。

一方で、プラスグレルは「虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制(脳梗塞発症リスクが高い場合に限る)」に適応が追加されました。ただし、対象者は限られています。詳しくは別記事にまとめているのでご覧いただけたら幸いです。

SAPTとDAPTの使い分け

脳梗塞慢性期の再発予防では、SAPT(サプト)が基本です。

アスピリンやクロピドグレル、シロスタゾール、プラスグレル等を単独で用います。

一方で、急性期から亜急性期までの期間は、再発予防と神経症状の悪化を防ぐ目的でDAPTが推奨されています。例えば、アスピリンとクロピドグレル、またはシロスタゾールの組み合わせです。強力な抗血小板作用により細胞の障害を防ぐための処方ですね。

抗血小板薬2剤併用(アスピリンとクロピドグレル)投与は、発症早期の軽症脳梗塞患者の、亜急性期(1ヶ月以内を目安)までの治療法として勧められる(推奨度A エビデンスレベル高)

シロスタゾール200mg/日の単独投与や、低用量アスピリンとの2剤併用投与は、発症早期(48時間以内)の非心原性脳梗塞患者の治療法として考慮しても良い(推奨度C エビデンスレベル中)

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

ところが、重篤な出血性合併症のリスクが高まるので、長期間の投与は避けるのが基本です。一般的には1ヶ月以内が目安。そのあとはDAPTからSAPTに切り替えます。

長期の抗血小板薬2剤併用は、単剤と比較して、有意な脳梗塞再発予防効果は実証されておらず、むしろ出血性合併症を増加させるために、勧められない(推奨度D エビデンスレベル高)。ただし、頚部・頭蓋内動脈狭窄・閉塞や血管危険因子を複数有する非心原性脳梗塞には、シロスタゾールを含む抗血小板薬2剤併用は妥当である(推奨度B エビデンスレベル中)。

脳卒中治療ガイドライン2021「改訂2023」

まとめ

今回は「脳梗塞の病型」と「既往歴の有無」の視点から、抗血栓薬の使い分けについて解説しました。

- 脳梗塞の予防薬は病態によって使い分ける

・心原性脳塞栓…静脈血栓→抗凝固薬を使う

・ラクナ梗塞とアテローム血栓性脳梗塞…動脈血栓→抗血小板薬を使う - 心原性脳塞栓症(一次予防)

・基礎疾患や年齢などを考慮、患者さんごとに投与の要否を検討

・CHADS2スコア1点以上で、抗凝固薬を開始する - 心原性脳塞栓症(二次予防)

・再発予防のために抗凝固薬の投与を行う - 非心原性脳梗塞(一次予防)

・確定的な効果は認められていない

・基本的には投与しない - 非心原性脳梗塞(二次予防)

・再発予防のために抗血小板薬の投与が推奨