ジクトルテープが2021年5月21日に発売されました!

一般名はジクロフェナクナトリウム、がん疼痛に使える初の経皮吸収型NSAIDsです。

第一印象は「ニーズあるの?」でした。

だって、経口薬があるし、オピオイド薬だけで疼痛管理している人も多いし、飛びつくほどのインパクトは感じられなかったので…。

今回は、ジクトルテープの特徴、臨床の位置付けについてまとめたので、共有したいと思います。

押さえておきたいポイントは大きく4つです。

- がん疼痛初の非オピオイド・経皮吸収製剤

- 基本情報(ボルタレンテープとの比較)

- 薬物動態と安全性(ボルタレン錠との比較)

- 臨床の位置付け

順番に見ていきましょう。

がん疼痛初の非オピオイド・経皮吸収製剤

ジクトルテープはなぜ注目されているのか?

がん疼痛に使える、初の①非オピオイド系・②経皮吸収型製剤だからです。

ご存知のとおり、がん疼痛の治療薬は大きく2つの分類されます。

ジクトルテープの成分はジクロフェナクナトリウム。非オピオイド薬(NSAIDs)です。

がん疼痛に適応のあるNSAIDsはごく一部

- 注射…ロピオン、アセリオ(アセトアミノフェン)

- 経口…カロナール(アセトアミノフェン)

- 貼付剤…ジクトルテープ(追加)

上記のように、適応があるNSAIDsは、今まで注射剤であるロピオン(フルルビプロフェンアキセチル)だけだったんです。私は今回、記事を書くにあたって知りました^_^;

ここに、新しい剤型としてジクトルテープが加わります!

ジクトルテープは、がん性疼痛に使えるNSAIDsの貼付剤は初ですね。

ジクトルテープの基本情報(ボルタレンテープと比較)

それでは、基本情報を確認します。

従来の貼付剤と比較しながら、ポイントを見ていきましょう。

| ジクトルテープ | ボルタレンテープ (ナボールテープ) | |

|---|---|---|

| 発売 | 2021年5月 | 2006年9月 |

| 作用 | 全身作用型NSAIDs | 局所作用型NSAIDs |

| 規格 | 75mg | 15mg・30mg |

| 適応 | ①各種がんにおける鎮痛 ②腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎におけ る鎮痛・消炎 | 下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎 (テニス肘等)、筋肉痛 (筋・筋膜性腰痛症等)、外傷後の腫脹・疼痛 |

| 用法用量 | ①1日1回2枚(最大3枚)を24時間ごと ②1日1回1枚又は2枚を24時間ごと | 1日1回(枚数の規定なし) |

| 貼付部位 | ①②胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部 | 患部 |

作用

全身作用型 vs 局所作用型

ジクトルテープは全身作用型のNSAIDsです!

血中への移行性に優れ、全身効果が期待できます。ここがポイント!

一方で、従来のボルタレン(ナボール)テープは局所作用型NSAIDsです。血中への移行は少なく、効果は局所(貼付部位)に限られます。

適応

がん疼痛+整形領域(追加) vs 整形領域

ジクトルテープはがん疼痛に加えて、2022年6月22日に「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」に適応が追加されました!

一方で、従来のボルタレン(ナボール)テープは整形外科領域のみです。

規格・用量

75mg vs 15mg/30mg

ジクトルテープは1枚あたり75mg。かなり高用量です!

ボルタレン(ナボール)テープは1枚あたり15mg又は30mgであり、2.5~5倍量に相当します。

これは血中濃度を上げるための製剤設計です。一回量は1日2枚(150mg)、1日3枚(225mg)まで増量できます。

貼付部位

決められた箇所 vs 患部

ジクトルテープは「指定箇所」に「24時間ごと」に貼るタイプです。胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部のいずれかに貼付します。

場所はいくつかの設定がありますが、どこに貼っても吸収率に大差はありません。

一方で、ボルタレン(ナボール)テープは「患部」に貼るタイプです。貼付時間の設定はなく、かぶれ防止のために短期間で剥がすことも可能です。

ジクトルテープの薬物動態と安全性(ボルタレン錠との比較)

続いて、薬物動態と安全性について!押さえておきたいポイントは大きく3つです。

- 用量換算(ジクトル vs ボルタレン錠)

- 定常状態(ジクトル ≠ ボルタレン錠)

- 副作用(ジクトル = ボルタレン錠)

用量換算(ジクトル vs ボルタレン錠)

ジクトルテープは血中への移行性が高く、経口薬と同程度のAUCが得られます。となると、用量換算が気になりますよね。

ジクトルテープ3枚(225mg)=ボルタレン4錠(100mg)

目安は上記のとおりです。ジクトルテープとボルタレン錠の最大投与量がイコールになります。ちなみに開始用量であるジクトルテープ2枚はボルタレン錠の約2.6錠に相当します。通常用量は1日3錠なので、ほぼ同等ですね。

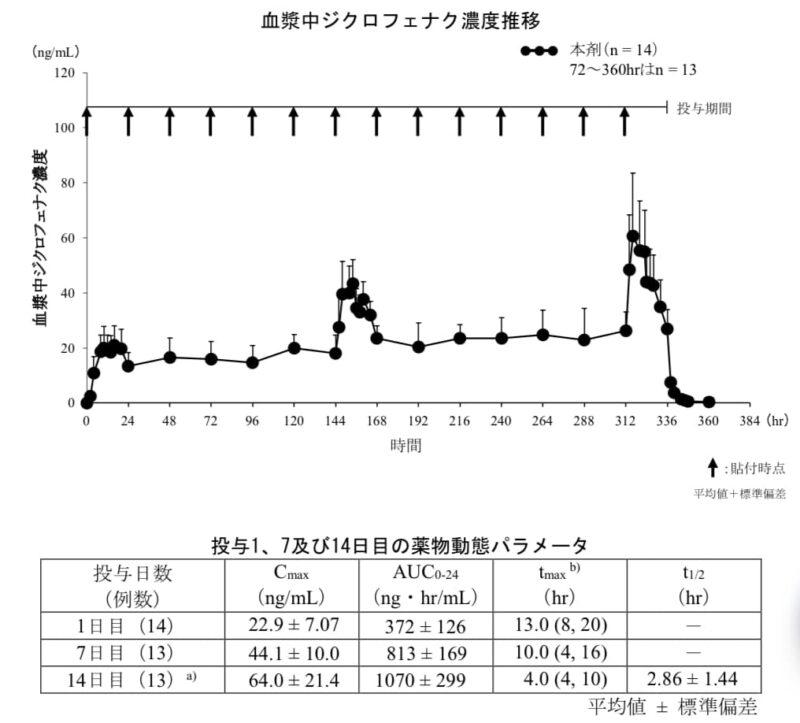

上記換算量は以下のデータからの推定値です。

ジクトルテープ…225mg

- Cmax…192ng/mL

- AUC…3,210ng・h/mL

※JP-05試験(75mg反復投与時の定常状態からの推定値)

ボルタレン錠…25mgを1日4回

- Cmax…415ng/mL

- AUC…3,992ng・h/mL

※25mg単回投与時のデータに基づいた推定値

定常状態(ジクトル ≠ ボルタレン錠)

ジクトルテープは定常状態があります。

投与7日目以降です。つまり、効果が安定するまでに1週間以上かかるわけですね。

一方で、ボルタレン錠は定常状態がありません

半減期が1.2時間と短く、次回投与(6時間又は8時間後)までに血中から消失しているからです。

定常状態の有無は下記の式で求めることができます。

- 投与間隔/半減期≦3 ⇒ 定常状態あり

- 投与間隔/半減期≧4 ⇒ 定常状態なし

ボルタレン錠はT1/2 1.2時間。式に当てはめると

- 分4の場合…6/1.2=5 ≧ 4

- 分3の場合…8/1.2=6.7 ≧ 4

どちらの投与方法であっても「定常状態なし」という結果になります

つまり、ジクトルテープは長期投与により安定した効果が得られる反面、速効性は期待できません。一方で、ボルタレン錠は単回投与でシャープに効くものの、次回までに効果が切れる可能性があるというわけです。

初期投与時は経口NSAIDs等と併用も考慮

この辺りを踏まえると、ジクトルテープは効果が安定するまでの期間は経口NSAIDsとの併用(少量または頓服)が必要なケースもあると考えられます。添付文書を見ると、必要最小限であれば、NSAIDsとの併用はできそうです。

用法及び用量に関連する注意

本剤投与時は他の全身作用を期待する消炎鎮痛剤との併用は可能な限り避けることとし、やむを得ず併用する場合には、必要最小限の使用にとどめ、患者の状態に十分注意すること。

ジクトルテープ 電子添文

副作用(ジクトル = ボルタレン錠)

ジクトルテープは経口薬と同様の副作用が問題になります。血中移行が良く、全身作用を示すからですね。

特に押さえておきたい副作用は大きく2つあります。

- 胃障害

- 腎障害

胃障害

まずは、胃障害です。もっともポピュラーなNSAIDsの副作用ですね。

- ジクトルテープ…3.8%(25/659例)

- ナボールSR カプセル…7.14%(80/1121例)

①3試験併合データ②承認時のデータ、ジクトルテープ審議結果報告書より

どちらもそこそこ頻度は高いですね。

患者背景が異なるので比較はできませんが、理論上、「ジクトルテープはNSAIDs経口薬よりも胃粘膜障害が起こりにくい」と考えられます。理由は2つです。

- 直接障害作用を回避

- COX-2選択性が高い

①一つ目の理由は、貼付剤の特性です。

経口薬と違って胃粘膜に対する直接的な作用を回避できます。

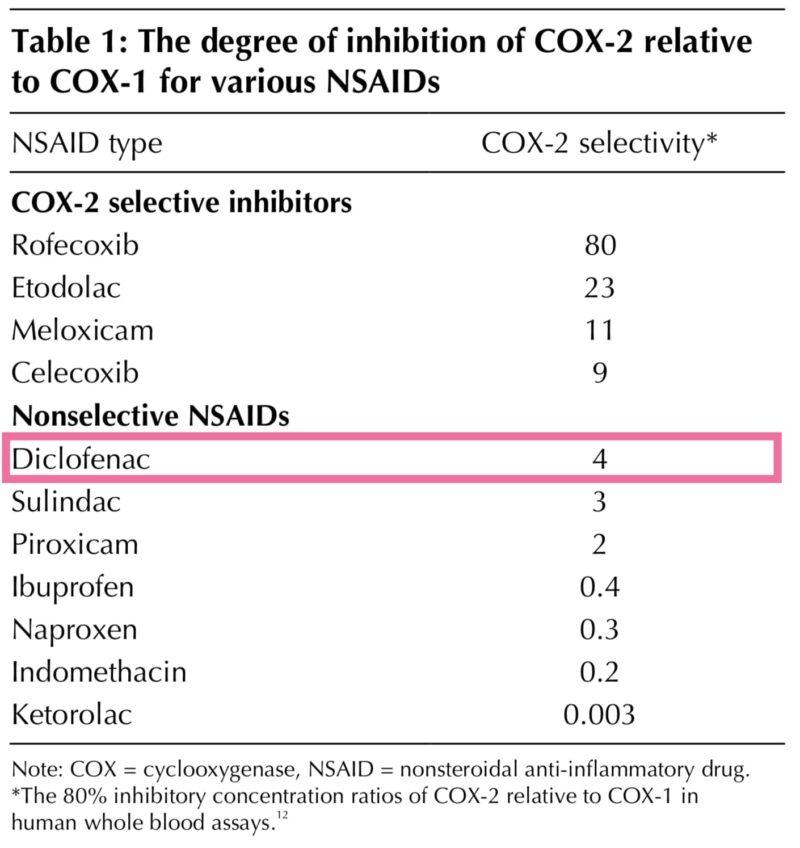

②二つ目の理由は、COX-2選択性の高さです

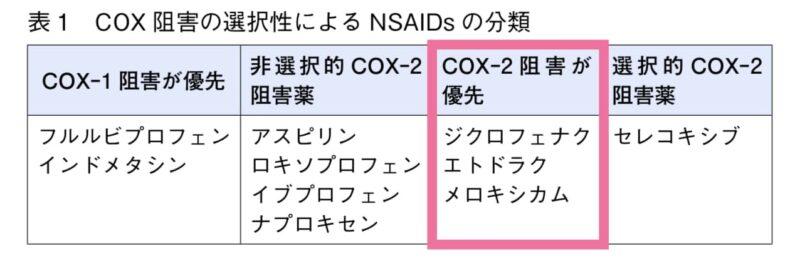

COX-2選択性が高いと胃粘膜障害が起こりにくいのは周知の事実ですよね。以下のように、有効成分であるジクロフェナクは非選択性NSAIDsに分類されるものの、COX-2選択性が比較的高いとされています。

ガイドラインでもジクロフェナクはCOX-2阻害作用が優先との記載です。

つまり、ジクトルテープは、非選択性NSAIDs(ロキソニン)と比べ、①直接障害作用がなく②COX-2選択性を示します。また、COX-2選択性(ボルタレン、セレコックス)NSAIDsと比べても①直接障害作用がありません。

以上から、胃障害のリスクにおいて、理屈的にはジクトルテープの方が経口NSAIDsに比べて優位性があると考えられるわけです。

もちろん、リスクがゼロになるわけではありません。ジクトルテープにも血中を介した(COX-1)作用が残されているからです。消化性潰瘍の既往がある人や低用量アスピリン製剤を併用されている方などは、経口NSAIDsと同様にPPI等の併用を考慮する必要があります

腎障害

続いて、NSAIDsによる腎障害。

テープ剤であっても腎障害のリスクはあります。吸収がよく、血中濃度が内服薬と同等になるからです。COX阻害作用により、腎血流量が低下し、糸球体ろ過量の低下を招く可能性があります。

- ジクトルテープ…2.6%(17/659例)

- ナボールSR カプセル…0.45%(5/1,121例)

①3試験併合データ②承認時のデータ、ジクトルテープ審議結果報告書

ジクトルテープの方が頻度が高めなのは、患者背景と併用薬の違いによると考えられています。結局のところ、どちらも注意が必要なのは変わりません。

ちなみに、COX-2選択性の高さは腎障害のリスクを下げません。腎臓の組織では、常時COX-2が発現しているからです。

ジクトルテープは経口薬と同様に、腎障害の副作用が問題になります。重度腎障害の方は禁忌です。投与前のeGFRチェックに加えて、定期的なフォローも欠かせません。

ジクトルテープ:臨床の位置付け

ジクトルテープはどのような場合に使うのか?

軽度の疼痛、単独療法

上記から考察すると、NSAIDsは単独で軽度のがん疼痛に初回から投与できます。といっても、外用剤ジクトルテープか経口剤、どちらかを選択すべきか?悩みますよね。

適応からジクトルテープに優位性があります。ロピオン注を除いてがん性疼痛の適応がないからです。加えて経口投与が難しい場合も有用です。嚥下困難や消化管閉塞がある人などですね。

あと、消化性潰瘍のリスクが高い人にも向いていると思います。先述のように直接障害作用がなく、COX-2選択性の高さを活かせるからです。

一方で、速効性を考えると経口剤に軍配が上がります

ジクトルテープは定常状態まで7日程度を要し、効果が安定するまでに時間がかかるからです。Tmaxを比較しても、かなり差があります。

- ジクトルテープ…13.0時間

- ボルタレン…2.7時間

各添付文書、薬物動態パラメータより

となると、経口薬から始めてジクトルテープにスイッチする方法が良いのではないかと思われます。

中等度以上の疼痛、併用療法

ジクトルテープは中等度以上の疼痛に対して、オピオイドとの併用も可能です。想定される場面は大きく2つあります。

- 十分な鎮痛効果が得られないとき

- 副作用でオピオイドが増量できないとき

①ジクトルテープはオピオイドで効果が不十分な時に上乗せできます。特に経口投与が困難な例に有用です。フェンタニルテープやオピオイド注射薬との併用が可能になります。ここはジクトルテープの強みですね。

また②ジクトルテープはオピオイドが副作用で増量できないときに追加できます。特に、吐き気や嘔吐などの副作用が問題になるときは貼付剤の出番ですね。

以上から、ジクトルテープは軽度の疼痛に単独(第一選択もOK)で、中等度以上の疼痛にオピオイドと併用で、特に経口投与困難例に活用できる薬剤だといえます。

まとめ

今回はジクトルテープの特徴、臨床の位置付けについて解説&考察しました。

本記事のポイント

- 分類…がん疼痛初の非オピオイド・経皮吸収製剤

- 特性…全身作用型NSAIDs貼付剤(高用量・吸収率UP・持続性)

- 薬物動態…経口薬と同等のAUC、定常状態あり

- 安全性…経口薬と同様に注意

- 臨床の位置付け…軽度の疼痛:単独使用、中等度以上の疼痛:オピオイドとの併用、特に経口投与が難しいケースに有用

と思います。服薬負担を減らせるし、侵襲がなく簡便に投与できるから。あと、オピオイドの量を減らせる可能性にも期待したいです。

一方で、処方監査と服薬説明はきちんと行う必要があります。うっかり他のNSAIDs(市販薬も含めて)を併用したり、湿布のような感覚で不適切に使われる(患部に貼る、短期間で剥がす、切って使う等)可能性があるから。ここは気をつけたい!

ジクトルテープの登場により、がん疼痛の治療選択肢が増えます。発売後の使用動向や位置付けは注目していきたいです♪