ワクチンの調製でミスは許されません。

貴重な医療資源であり、無駄なく有効に使う必要があるからです。それに万が一、失敗したらニュースで取り上げられるかも知れない不安や恐れもありますからね。

だから、集中力を極限まで高めて取り組んでいる!わけです。それなのに、調製ミスによるワクチンの廃棄、誤った濃度の薬液投与等が、後を経ちません。私が参加した集団接種会場でも、幸いワクチンのロスに至らなかったものの、危ない場面がありました。

そこで感じたのは、

個人の意識・能力というより、ミスが起こらない仕組みの重要性

ワクチン調製時のミスを防ぐためにはどうすればいいのか?

今までの経験をもとに考察したので共有したいと思います。

大きく5つです。

- 針と注射器は必要数のみ準備する

- 作業ごとにエリアを決める

- 工程前にチェック機構を設ける

- 希釈は熟練者が行う

- 監査基準は明確に!

順番に見ていきましょう。

針と注射器は必要数のみ準備する

調製前にまず行うのが、シリンジと注射針の組み立て。

方法は大きく2パターンあります。

- 概ねの数を、組み立てる

- 必要本数を、組み立てる

1つ目は、作業台の奥に(物品が入った)箱を置き、そこから大体の数を取り出しながら組み立てる方法です。

2つ目は、今から調製を行うバイアルに対応する本数をまず計算します。それから必要本数を取り揃えてから、組み立てる方法です。

たとえば、10バイアルを調製する場合

- 希釈用シリンジと針を10本ずつ

- 接種用シリンジと針を60本ずつ

用意するかたちですね。

\ 調製ミスを防ぐためにはどちらがいいか?/

②もちろん必要本数を求め、準備する方法です

なぜ、ミスを回避できるのか?というと、必要本数と充填本数がイコールになるからです。万が一の間違いにも気がつきます。

たとえば、誤って10バイアルあたり59本しか充填できていなかった場合、シリンジが必ず1本余ります。そこで、5本しか充填されていないバイアル1瓶の存在に気づくわけです。

一方で、①概ねの数を、その都度取り出して組み立てると、容易に間違いに気づけません。充填本数が少なくても、シリンジが余るとは限らないからです。

調製に取りかかる前に

以下のように、最初に予約人数と必要本数を一致させておきましょう。

- 生食20mL◯本=希釈用シリンジ◯本

- ワクチン◯瓶=接種用シリンジ◯×6本

そうすると接種の終わりかけに、

運営責任者

運営責任者予約人数に対して1本ワクチンが足りません!

と言われたときに、ドキッとしながらも、

そんなはずはありません。今回は◯バイアル、△人分を用意しました!

と自信を持って答えることができます。

作業ごとにエリアを決める

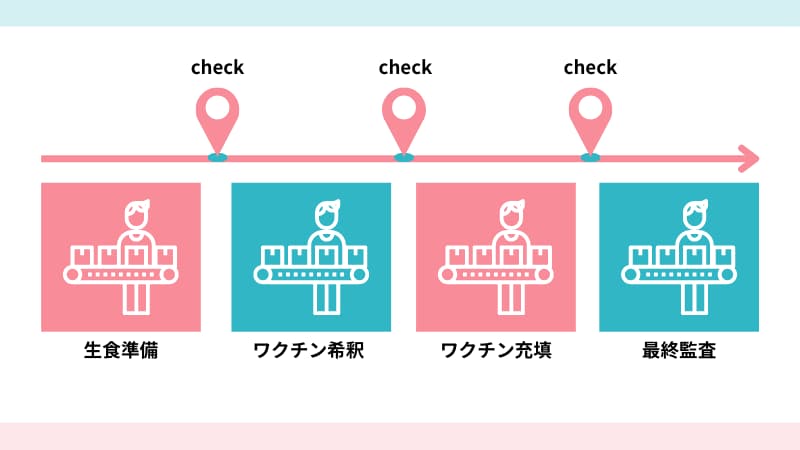

集団接種において、コミナティの調製は大きく4つの工程にわかれます。

\ 調製ミスを防ぐためには /

作業ごとにスペースを決めることが大切です

たとえば、作業台(長机)の左から右に向かって、①生食準備→②ワクチン希釈→③ワクチン充填→④最終監査と作業スペースを区切り、動線が交わらないようにします。工場の製造ラインのイメージです。

特に②希釈スペースで最終監査を行ってはいけません。

これは絶対!なぜなら、【希釈前のバイアル】と【使用済みのバイアル】が混じる可能性があるからです。

何が問題かというと、見た目に区別がつきません。

- 希釈前のバイアル…0.45mL

- 使用済みバイアル…0.45mL程度

実際、使用済みバイアルは0.45mLよりも少ない(接種用シリンジと針のデッドスペース分)ですが、見た目は大きく変わりません。多少、使用済みバイアルの方が希釈されているので、透明度が高いくらい…。

万が一、使用済みバイアルを希釈前のバイアルと誤認し、取り違えてしまうとどうなるのか?

皆さんご存知ですよね。生理食塩液の投与に繋がります。

過去に報道がありましたよね。2回目の接種前に全員の抗体価を測り、1回目からやり直すといった不測の事態に発展する可能性があります。これは絶対避けたいですよね。作業ごとにエリアを遵守することを徹底しましょう。

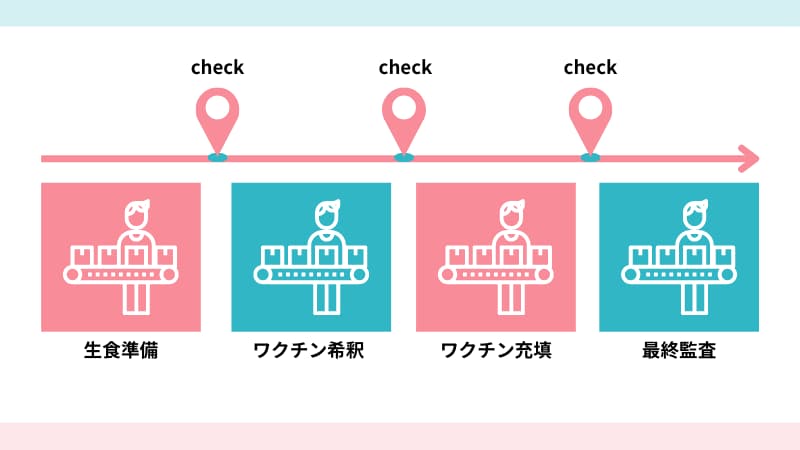

作業工程ごとに、チェック機構を設ける

続いて3つ目の仕組み。

皆さんはダブルチェックを行っていますか?

もちろん、完成品(ワクチン0.3mL充填後)は最終監査を通りますよね。

\ 調製ミスを防ぐためには /

最終監査に加えて途中の行程でもダブルチェックを行うべきです

マーカーの部分です!

・生食1.8mLを計量する

1.8mLの計量をチェック

・check後に生食でワクチンを希釈する

希釈の有無とシリンジの本数を確認

・check後にワクチン0.3mLを計量する

・0.3mLの計量をチェック

以前、参加した集団接種では、生食1.8mLのところ、1.7mLや1.9mLで計量されているものを見かけました。中にはメモリが2.3mLや1.3mLのものまで!もちろん、やり直してもらいましたが、油断していると見落としかねません。

それくらいじゃないと、全てのミスに気付けません。「たぶんあっているよね」の感覚ではダブルチェックの意味を果たせないと思います。

過去にワクチン原液投与の事例がありました。

ダブルチェックの未実施が原因とされています。ワクチン充填担当が、希釈済みであることを確認していれば回避できたはずです。

最終監査は必須ですが、すべてのミスを見抜くことはできません。ワクチンが規定濃度で希釈されているかまでは目で見てわからないからです。最終関門の前に関所を設けて、確認を行う手順を決めておくことが大切だと思います。

希釈は熟練者が行う

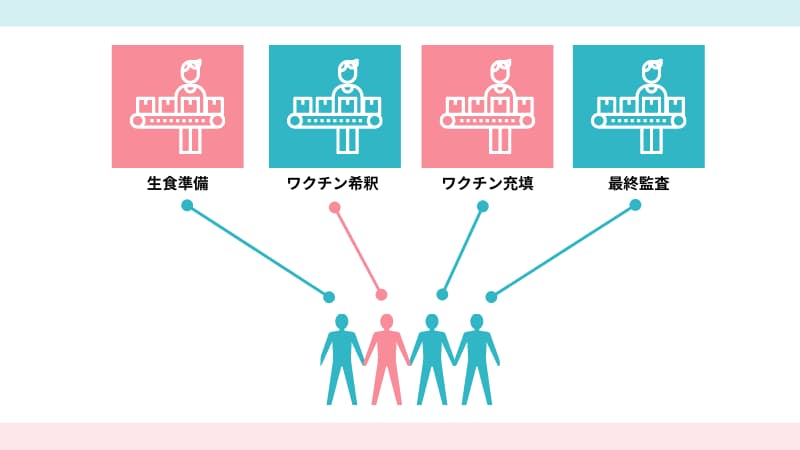

集団接種は薬剤師または看護師さんで作業行程を分担します。

一人で◯バイアルを希釈、充填することはまずないですよね。作業効率が悪いので、たぶん無理…。

では、どのように役割分担を行えばいいのか?

\ 調製ミスを防ぐためには /

ワクチンの希釈は熟練者・ベテランが行うこと

なぜなら、1番ミスが起こりやすく、難易度が高い行程だからです。

ワクチン希釈の注意点は大きく4つあります。

- 針先が薬液に触れない

- 陽圧操作を厳守

- バイアル内を等圧にする

- デッドスペースの生食を注入しない

ここを間違えてはいけません。過剰希釈になると有効性への影響が懸念されるし、過小希釈だと6人分用意できない可能性もあるからです。場合によっては、ワクチン1バイアル(6人分)のロスに繋がりかねません。

希釈操作は豊富な経験と集中力を備えたベテランが担当するのが良いと思います。コミナティ筋注(1価:起源株)の調製手順は別記事に詳しくまとめているので、合わせてご覧くださいね♪

最終監査の基準は明確に!

最後に5つ目の仕組み。

最終監査は何を確認するのか?

誰もが真っ先に思うのは、「0.3mLの計量が正しいかどうか」ですよね。

でも、それだけではミスは防げません!

シリンジ内に無視できないほどのエアが混入している可能性があるからです。以前、計量は0.3mLに合わせてありましたが、よく見るとシリンジの肩部分に結構大きな空気の塊(計量誤差として許容できないくらいの大きさ)が残っていました。

落ち着いてよく見ると気がつきますが、0.3mLだけを確認すれば良いと認識していたり、焦りや疲れで集中力が切れかけていたなら、見逃す可能性があります。

\ 調製ミスを防ぐためには /

最終監査のチェック項目を明確に決めておくことが大切です

こんな感じで

- 0.3mLの目盛を確認する

- エアの抜き忘れを確認(肩部分、針の接合部)する

- シリンジが6本揃っているかを確認する

監査の担当者は一人とは限りません。特に大規模接種では手の空いた人が監査を行う場合もあるので、参加者全員で基準を共有しておくことが大切だと思います。

まとめ

今回は、コミナティの集団接種において調製ミスを防ぐ5つの仕組みについて考察しました。

本記事のポイント

- 針と注射器は必要数のみ準備する

- 作業ごとにエリアを決める

- 工程前にチェック機構を設ける

- 希釈は熟練者が行う

- 監査基準は明確に!

\ 最後に集団接種に参加して思ったことは /

【目的の共有とチームワークの重要性】

参加者がマイペースにバラバラにやっていては、集団接種を円滑に進めるという目的は達成できないばかりか、重大なトラブルを引き起こす可能性があるからです。

ワクチンの調製は複数のメンバーで行います。初めて顔を合わせる人、馴染みの人、同職種、他職種などさまざまです。

正確かつスピーディに、ミスなく調製を行うためには、集団接種をスムーズに進めるという目的をしっかりと共有し、チームワークで乗り切ることが大切だと感じました♪