今回のテーマはユリス!

一般名はドチヌラド、尿酸排泄促進薬です。

どのような特徴がある薬なのか、類似薬のユリノームと比較しながら解説します。

高尿酸血症・痛風治療薬について

ユリスの特徴を見ていく前に、高尿酸血症・痛風治療薬について確認しますね。

大きく以下の2種類に分かれます。

- 尿酸排泄促進薬

- 尿酸生成阻害薬

尿酸排泄促進薬

ユリスの登場により、尿酸排泄促進薬は全部で4種類になりました。

| 商品名 | 一般名 | 国内販売日 |

|---|---|---|

| ベネシッド錠 | プロベネシド | 1956年10月 |

| パラミジンカプセル | ブコローム | 1989年1月 |

| ユリノーム錠 | ベンズブロマロン | 2005年6月 |

| ユリス錠 | ドチヌラド | 2020年5月 |

ユリノームの知名度はNO.1です。もっとも使用されている尿酸排泄促進薬ですね。

パラミヂンは非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤です。尿酸の再吸収抑制作用に加えて抗炎症作用を併せもちます。最近ではほとんど処方を見かけることがありません。

ベネシッドは尿酸排泄促進薬として、さらにペニシリンや抗結核薬のパラアミノサリチル酸の血中濃度を維持する目的でも使用します。尿細管分泌を妨げる作用もあるからです。梅毒の治療にアモキシシリンと併用する点は押さえておきましょう。

尿酸生成阻害薬

超有名なアロプリノールを筆頭に、全部で3種類あります。

| 商品名 | 一般名 | 国内販売日 |

|---|---|---|

| ザイロリック錠 | アロプリノール | 1969年1月 |

| フェブリク錠 | フェブキソスタット | 2011年5月 |

| ウリアデック錠 | トピロキソスタット | 2013年9月 |

ターゲットはキサンチンオキシダーゼ(XOD)という、プリン体がヒポキサンチンキサンチン尿酸へと代謝される過程で働く酵素です。

アロプリノールはプリン体骨格を持つ競合阻害薬。プリン体の代謝に本来使用されるXODを横取りして、尿酸生成を阻害します。一方でフェブリクとウリアデックは非プリン体骨格です。XOD活性を直接阻害します。

ここからは2019年1月に承認された尿酸排泄促進薬ユリス錠について、具体的に特徴を見ていきますね。

ユリスの特徴をユリノームと比較する

ユリスとユリノームの基本情報について表にまとめました。

| 製品名 | ユリス錠 | ユリノーム錠 |

|---|---|---|

| 一般名 | ドチヌラド | ベンズブロマロン |

| 規格 | 0.5mg/1mg/2mg | 25mg/50mg |

| 適応症 | 痛風、高尿酸血症 | 高尿酸血症(①痛風、②高尿酸血症を伴う高血圧) |

| 用法用量 | 初回0.5mg、維持2mg (MAX4mg) | ①初回25〜50mg、維持50〜150mg ②50〜150mg |

| 禁忌 | 1.過敏症の既往歴 | 1.過敏症の既往歴 2.肝障害 3.腎結石を伴う患者 4.高度腎機能障害患者 5.妊婦・その可能性のある患者 |

| 代謝 | グルクロン酸抱合 硫酸抱合 CYP2C9(弱い) | CYP2C9 |

ポイントは大きく3つあります。

- URAT1トランスポーターの選択性

- 肝機能障害のリスク

- 薬物代謝酵素の影響

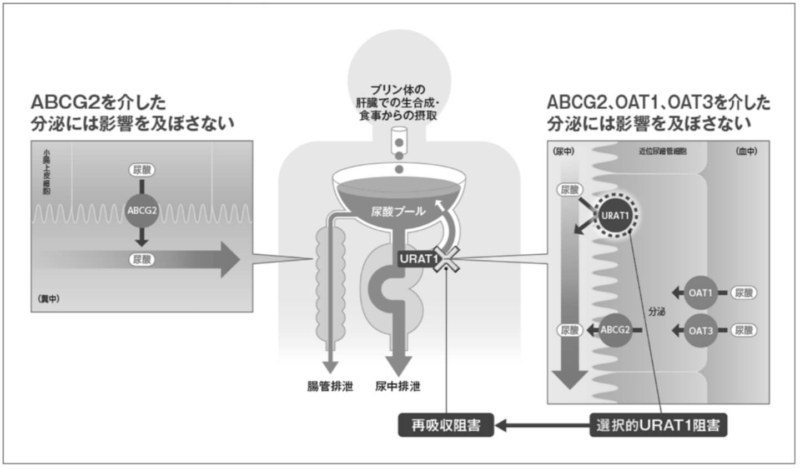

URAT1トランスポーターの選択性

まず一つ目。

ユリスは近位尿細管のURAT1に高い選択性を示します

URAT1とは

英語では

Urate transporter 1:URAT1

(ユーラットワン)

日本語では

尿酸トランスポーター1と呼びます

尿細管腔側に位置し、糸球体でろ過された尿酸を生体に取り込む役割(尿酸再吸収)があります。

ユリスとユリノーム、どちらも作用点はURAT1です。

URAT1>尿酸分泌トランスポーター

腎臓は尿酸の再吸収だけを行なっているわけではありません。尿酸の分泌も行なっています。ABCG2とOAT1、OAT3が尿酸分泌に関わるトランスポーターです。

以下のように、血液中の尿酸が尿細管腔に分泌されます。

血管内(OAT1、OAT3)尿細管細胞(ABCG2)尿細管腔

ユリスはURAT1への選択性が高く、ABCG2やOAT1、OAT3への阻害作用が弱いのが特徴です。

| URAT1 | ABCG2 | OAT1 | OAT3 | |

|---|---|---|---|---|

| ドラヌラド | 1 | 112 | 110 | 35.5 |

| ベンズブロマロン | 1 | 1.52 | 16.5 | 5.09 |

| プロベネシド | 1 | 2.62 | 0.0661 | 0.0144 |

ユリスはユリノームやベネシッドと比べて、尿酸の分泌に関わるトランスポーターに対する阻害作用が弱く、選択的に効率良く、尿酸を排出する効果が期待できます。

別名SURI(スリ?)と呼ぶそうです

Selective Urate Reabsorption Inhibitor:SURI

(選択的尿酸再吸収阻害薬)

理屈的にはよく効きそうなイメージですね。

参考までに

ユリスの作用機序、概念図は以下のとおりです。

肝機能障害のリスク

続いて、2つ目のポイントです。

ユリスは肝機能障害が禁忌ではありません!

国内第3相長期投与試験においても安全性が確認されているからです。

長期投与試験(010試験)における肝関連の有害事象の発現状況は6.7%(22/330例)であり、認められた事象は、ALT増加3.3%(11/330例)、AST増加2.7%(9/330例)、γ-GTP増加2.7%(9/330例)、血中ビリルビン増加0.6%(2/330例)、尿中ウロビリノーゲン増加0.3%(1/330例)、脂肪肝0.3%(1/330例)であった。 重篤な有害事象はなく、重症度が高度であった事象は、本剤1mg群の1例(ALT増加)であり、その他はいずれも軽度又は中等度であった。

ユリス錠、審議結果報告書

一方で、ユリノームは禁忌に「肝障害のある患者」の記載があり、さらに警告にまで劇症肝炎等の重篤な肝障害に関する注意がされています。ここは大きく異なる点ですね。

(警告)

劇症肝炎等の重篤な肝障害が主に投与開始6ヶ月以内に発現し、死亡等の重篤な転帰に至る例も報告されているので、投与開始後少なくとも6ヶ月間は必ず、定期的に肝機能検査を行うこと。また、患者の状態を十分観察し、肝機能検査値の異常、黄疸が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと

(禁忌)

肝障害のある患者

ユリノーム錠 添付文書

緊急安全性速報が発出されている!

ユリノームは2000年2月に緊急安全性速報が発出されました。

本剤との因果関係が否定できない劇症肝炎が8例報告されたからです。うち死亡例が6例でした。その後の調査(鳥居薬品)でも、2000〜2010年の期間に毎年20件程度の重篤な肝障害の報告がされています。(適正使用のお願い、ユリノーム錠をより安全にお使い頂くために)

その中で下記2点、注意喚起がされています。

- 少なくとも6ヶ月間は定期的な検査を実施する!

(肝機能障害が投与開始6ヶ月以内に起こることが多いからです) - 患者さんの状態を確認、自他覚症状に注意!

(食欲不振、悪心、嘔吐、全身倦怠感、眼球結膜黄染等)

ユリスは

肝機能障害の方に慎重投与!

類似薬ユリノームで重篤な肝障害の報告があり、発現機序もはっきりと解明されていないからです。また、ユリスは国内臨床試験において、重篤な肝疾患のある患者(AST、ALTが100を超える)への使用経験もありません。

(肝機能障害患者)

慎重な経過観察を行うこと。他の尿酸排泄促進薬では重篤な肝障害が認められている。

ユリス錠、添付文書

なお、臨床試験では、重篤な肝疾患を有する患者、AST又はALT 100IU/L以上の患者は除外されている。

劇症肝炎が起こるリスクはかなり低いと考えられますが、今後使用量が増えた時の安全性はどうなのか?注視していく必要があります。ちなみに、肝機能障害はRMPで重要な潜在的リスクの扱いです。

投与中は肝機能のモニタリングが欠かせません!

ユリスは現時点ではリスクが低いと考えられるものの、ユリノームに準じて定期的な肝機能チェックが求められているからです。

8.3 他の尿酸排泄促進薬において重篤な肝障害が報告されていることから、本剤投与中は、定期的に肝機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。

ユリス錠、添付文書

薬物代謝酵素の影響

最後に、3つ目のポイントです。

ユリスは薬物代謝酵素CYPの影響が少ない!

主にグルグロン酸抱合と硫酸抱合によって代謝され、CYP2C9の影響がわずかだからです。

一方で、ユリノームは主にCYP2C9で代謝されます。ここが違う点ですね。

併用注意薬:ユリスとユリノーム比較

それぞれの併用注意薬を比較すると以下のとおりです。

| ユリス | ユリノーム | |

|---|---|---|

| CYPを介するもの | なし | ワルファリン |

| 尿酸分泌 | ピラジナミド | ピラジナミド |

| 尿酸排泄 | サリチル酸製剤 | サリチル酸製剤 |

ユリノームはワルファリンと併用注意!

ワルファリンの血中濃度を上昇させる恐れがあるからです。併用する場合には、PT-INRの確認や出血症状モニタリングの強化が欠かせません。

痛風、高尿酸血症の患者さんでワルファリンによる抗凝固療法を受けている場合には、ユリスの方が使いやすいといえます。

ユリスの臨床における位置付けは?

ユリスはどのような場面で使えるのか?

大きく3つです。

- 新規処方

- ユリノームから切り替え

- フェブリクから切り替え

順に見ていきましょう。

新規処方

ユリスは尿酸排泄低下型に使用するのが基本です。

高尿酸血症は大きく3つに分類されます。

- 尿酸産生過剰型

- 尿酸排泄低下型

- 混合型

尿酸の産生量が増加した「尿酸産生過剰型」と排泄が低下した「尿酸排泄低下型」、両者が混在した「混合型」です。最近になって「腎外排泄低下型」が追加されました。消化管への排泄が低下した病型です(高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版)

病型に合わせて治療薬を選択します

- 尿酸産生過剰型…アロプリノール、フェブキソスタット等

- 尿酸排泄低下型…ユリス、ベンズブロマロン、プロベネシド等

病型に応じて使い分ける理由

有効性に加えて、副作用を防止するためです。

尿酸産生過剰型に

ユリスやユリノームなどを使用すると尿路結石のリスクが増加します。もともと多い尿酸排泄量をさらに増加させてしまうからです。

尿酸排泄低下型に

アロプリノールを使うと、活性代謝物であるオキシプリノールの血中濃度が上昇し副作用のリスクが高まります。プリン体骨格を有するオキシプリノールが尿酸と同じ経路で排泄されるからです。

腎機能障害患者には使いにくい!

十分な効果が期待できない可能性があるからです。

ユリス等の尿酸排泄促進薬は、腎臓の近位尿細管で作用するため、腎血流量の低下に伴って効果も減弱することが予想されます。

(重度の腎機能障害患者)

他剤での治療を考慮すること。本剤は腎近位尿細管において作用するため、腎機能障害の程度に応じて、有効性が減弱する可能性がある。特に、乏尿又は無尿の患者においては、有効性が期待できないことから、本剤の投与は避けること。

ユリス錠、添付文書

代替薬は

eGFR30mL/min1.73m2未満または血清クレアチニン値2.0mg/dL以上の人には、尿酸生成阻害薬を使用することが推奨されています。

ただし、腎機能に合わせた投与量設計が欠かせません。特に腎排泄率の高いアロプリノールは注意です。

尿酸排泄低下型であっても、腎機能が悪い人には尿酸生成阻害薬を使用する点は押さえておきましょう。

尿アルカリ化薬と併用する!

ここは意外と盲点かも。

ユリスは尿アルカリ化薬(クエン酸カリウム・ナトリウム製剤)との併用が求められています。尿酸は酸性条件下で非イオン化して結晶化し、尿路結石を起こす危険性があるからです。

また、水分補給を併せて行うことも勧められています。

(重要な基本的注意)

本剤の薬理作用により特に投与初期に尿酸排泄量が増大することから、尿が酸性の場合には、患者に尿路結石及びこれに由来する血尿、腎仙痛等の症状を起こす可能性があるので、これを防止するため、水分の摂取による尿量の増加及び尿のアルカリ化をはかること。なお、この場合には、患者の酸・塩基平衡に注意すること。

ユリス錠、添付文書

薬剤の選択において、まず病型が何かを評価するところから始めます。尿酸排泄低下型であれば、ユリスが選択肢に。次に、腎機能、尿路結石のリスク等を考慮して投与の可否を検討する流れです。(病型分類の方法はガイドライン等を参考に)

ユリノームからの切り替え

ユリノームからユリスへ切り替えるケースは多いと思います。

先述のように肝機能障害のリスクが低く、CYPの影響も少ないからです。実際に当院でも切り替えが進んでいる印象があります。

有効性はユリノームと同等!

国内第Ⅲ相臨床試験によると、ユリスとユリノームは有効性が非劣性であることが示されています。

国内第Ⅲ相臨床試験

- 対象…20歳以上の痛風を含む高尿酸血症患者201例(尿酸産生過剰型を除く)

[血清尿酸値:痛風7.0mg/dL以上、高尿酸血症8.0mg/dL以上(合併症あり)、9.0mg/dL以上(合併症なし)] - 方法…ユリス0.5mgより開始、2週後に1mg、6週後に2mgまで段階的に増量(14週後まで用量を維持)

- 比較…ユリノーム25mgより開始、2週後に50mgへ増量(14週後まで用量を維持)

結果は以下のとおり

- 主要評価項目①…尿酸値のベースラインからの低下率(投与終了時)

- 結果①…ユリス群で45.92%、ユリノーム群で43.87%であった。

- 副次評価項目②…血清尿酸値6.0mg/dL以下の達成率(投与終了時)

- 結果②…投与終了時では、ユリス群で86.27%、ベンズブロマロン群で83.67%

→尿酸値の低下率は非劣性でした。副次評価項目である血清尿酸値6.0mg/dL以下の達成率も同じくらいです。

ユリスの有効性は既存のユリノームとほぼ同等です。安全性にも優れている(今の時点)ことを考えると、ユリノームの上位互換といえるかも知れません。

フェブリクからの切り替えもOK

フェブキソスタットからユリスへの切り替えも可能だと思います。国内臨床試験において有効性は変わらないからです。尿酸産生過剰型でないケースにおいて、効果不十分の場合や副作用出現時には代替薬として有力な候補になります。

有効性はフェブキソスタットと同等!

国内第Ⅲ相臨床試験によると、ユリスとフェブリクも有効性が非劣性であることが示されています。

国内第Ⅲ相臨床試験

- 対象者…20歳以上の痛風を含む高尿酸血症患者203例(尿酸産生過剰型を除く)

- 方法…ユリス0.5mgより開始、2週後に1mg、6週後に2mgまで段階的に増量(14週後まで用量を維持)

- 比較…フェブキソスタット10mgより開始、2週後に20mg、6週後に40mgまで段階的に増量(14週後まで用量を維持)

結果は以下のとおり

- 主要評価項目①…尿酸値のベースラインからの低下率(投与終了時)

- 結果①…ユリス群41.82%、フェブキソスタット群44.00%

- 副次評価項目②…血清尿酸値6.0mg/dL以下の達成率(投与終了時)

- 結果②…ユリス群で84.8%、フェブキソスタット群で88.0%

→尿酸値の低下率は非劣性でした。副次評価項目である血清尿酸値6.0mg/dL以下の達成率もほぼ同じです。

心血管疾患のある人にも使いやすい!?

フェブキソスタットは心血管疾患を抱えた人には不向きかも知れません。海外の臨床試験において、アロプリノールに比べて副次評価項目である心血管死の発現率が有意に高いとの報告があるからです。主要評価項目の複合心血管イベント発現率は非劣性でした。(CARES試験 N Engl J Med.2018 29;378:1200-1210.)

少し前に話題になりましたね。

国内の添付文書も改訂、注意喚起がされました。

(重要な基本的注意)

心血管疾患を有する痛風患者を対象とした海外臨床試験において、アロプリノール群に比較してフェブキソスタット群で心血管死の発現割合が高かったとの報告がある。本剤を投与する場合には心血管疾患の増悪や新たな発現に注意すること

フェブリク錠、添付文書

冠動脈疾患や脳卒中の既往など特に心血管イベントのリスクが高い人では、ユリスを選択するのもアリだと考えられます。

まとめ

ユリス錠のポイントは以下のとおりです。

- 尿酸の再吸収を妨げる尿酸排泄促進薬、URAT1の選択性が高いのが特徴!

- 肝機能障害のリスクが低く、薬物代謝酵素CYPの影響も受けにくい!

- 尿酸排泄低下型に使用するのが基本、ユリノームやフェブキソスタットの代替薬としても有用!

今回は、ユリスの特徴について、同効薬ユリノームと比較しながら解説しました。

今のところ、尿酸生成阻害薬が市場のシェアを占めている状況です。

薬剤の選択においては、高尿酸血症の病型や尿路結石のリスク、腎機能などを考慮して適応を考える必要がありますが、ユリスの登場により、尿酸排泄促進薬の巻き返しが起こるかも知れないですね。