今回のテーマはSGLT2阻害薬!

2014年4月に2型糖尿病治療薬として登場しました。

その後、一部の薬剤で1型糖尿病の適応が追加され、さらに最近では新しいエビデンスのもとに活躍の場面が増え続けています。

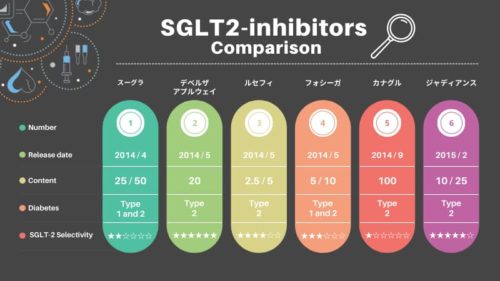

| 一般名 | 商品名 | 規格・剤型 |

|---|---|---|

| イプラグリフロジン | スーグラ | 錠25mg、錠50mg |

| ダパグリフロジン | フォシーガ | 錠5mg、錠10mg |

| カナグリフロジン | カナグル | 錠100mg |

| エンパグリフロジン | ジャディアンス | 錠10mg、錠25mg |

| トホグリフロジン | デベルザ | 錠20mg |

| ルセオグリフロジン | ルセフィ | 錠2.5mg、錠5mg、ODフィルム2.5mg |

・SGLT2阻害薬はどのような効果があるのか?

・押さえておきた有効性(エビデンス)は何か?

発売当初からすると、色々と新しい情報が加わってるので、改めてSGLT2阻害薬の効果と有効性についてまとめました。

ポイントは大きく5つです。

- 作用機序

- 血糖降下作用+α

- 心保護作用

- 腎保護作用

- 臨床の位置付け

順番に見ていきましょう!

SGLT2阻害薬の作用機序

ターゲットは、腎臓の尿細管にあるSGLT2です。

SGLTとは何か

- sodium glucose cotransporterの略

- Naイオンとグルコースを一緒に管腔側から細胞内へ移動させるトランスポーター

- 大きくSGLT1とSGLT2のサブグループがある

- SGLT2は腎臓の尿細管(前半)で糖の再吸収を行う

- SGLT1は小腸と腎臓の尿細管(後半)で糖の(再)吸収を行う

SGLT2阻害薬は糸球体でろ過された糖の再吸収を妨げ、血糖値を下げる働きがあります。糖の再吸収を抑えるのが従来薬と大きく異なる点です。

血糖値は3つの機序により調節されています。

- 糖の吸収(消化管)

- 糖の利用(全身)

- 再吸収(腎臓)

従来の治療は「①糖質の供給を抑えるか」、「②糖の利用を促すか」のどちらかでした。

SGLT2阻害薬は③糖の再吸収に働きます。今までにない作用点です。エネルギー源であるグルコースを無駄にしないための生体の仕組みを逆手にとった薬剤であるといえます。

新薬イメグリミンの特徴は別記事でまとめています!

SGLT2阻害薬の作用:血糖降下作用+α

SGLT2阻害薬の効果は血糖降下作用だけではありません

大きく3つあります。

- 尿糖排泄→血糖値降下

- 浸透圧利尿→血圧低下

- 異化亢進→体重減少

①尿糖排泄はメインの作用ですね。血糖値とHbA1cの改善効果があります。網膜症や腎症、神経障害の進展を防止するために糖尿病薬として欠かせない効力です。

また、尿細管の糖質濃度上昇により、②降圧利尿効果も期待できます。

さらに、注目すべきが③異化亢進作用ですね。肝臓や脂肪組織では中性脂肪の分解が進み、体重減少が認められます。インスリンを介した糖尿病薬のように体重増加が問題にならず、むしろ減少が見込めるのがメリットです。

SGLT2阻害薬に認められる3つ効果は、副作用の理解にも必要なので必ず覚えておきましょう(後述しますね)

SGLT2阻害薬の作用:心保護作用

SGLT2阻害薬は血糖値やHbA1cを下げるだけじゃありません。

実は、心血管イベントと心血管死・心不全による入院を抑制できる

効果が示されています。安全性を確認するための海外大規模臨床試験で、2型糖尿病患者において、SGLT2阻害薬を上乗せした群は、標準療法に比べて心血管イベントや心血管死・心不全による入院を抑制する効果が確認されました。

下記3つの試験は押さえておいた方がよいと思います。対象者と有効性についてポイントをまとめたのでご確認下さいね。

エンパグリフロジン(ジャディアンス)

- 対象…心血管疾患の既往がある2型糖尿病患者7,028例(二次予防100%)

- 方法…標準治療に加えて10mgまたは25mg /日投与

- 比較…プラセボ

結果は以下のとおり

- MACE※…ハザード比0.86(0.74-0.99)

- 心血管死…ハザード比0.62(0.49-0.77)

- 非致死性心筋梗塞…ハザード比0.87(0.70-1.09)

- 非致死性脳梗塞…ハザード比1.24(0.92-1.67)

- 全死亡…ハザード比0.68(0.57-0.82)

→2次予防においてMACEと心血管死、全死亡のリスクを低下させた

参考までに

- 心不全による入院…ハザード比0.65(0.50~0.85)

- 心不全による入院またはCV死(致死的脳卒中を除く)…ハザード比0.66(0.55~0.79)

※心血管死、非致死的心筋梗塞、非致死的脳卒中

ジャディアンスとカナグルは、主要評価項目であるMACEのリスクを抑制、フォシーガはMACEで有意差を認めなかったものの、もう一つの主要評価項目である心血管死・心不全による入院リスク(心血管死は有意差なし)を抑制しました。

二次予防の患者では心血管イベントを抑制できる!

上記3試験は対象患者の構成が異なります。

- EMPA-REG OUTCOME (心血管疾患の既往100%)

- CANVAS program (心血管疾患の既往65%)

- DECLARE-TIMI58 (心血管疾患の既往41%)

下に行くにつれて、一次予防の患者さんの割合が増えています。

3試験のメタアナリシスによると

MACE※は二次予防(再発予防)で有効であるが、一次予防(初発予防)では有意な差があるとはいえないことがわかりました。

※心血管死、非致死的心筋梗塞、非致死的脳卒中

【MACE】

- 心血管疾患の既往歴あり…HR:0.86(0.80-0.93)

- 心血管疾患の既往歴なし…HR:1.00 (0.87-1.16)

p=0.0501

つまり、SGLT2阻害薬の心血管イベント抑制効果は、心血管疾患の既往がある人にのみ認められたわけです。一次予防の人は、二次予防に比べてもともと心血管イベントのリスクが高くないので、SGLT2阻害薬の上乗せ効果が現れにくいと考えられます。

一方で、

SGLT2阻害薬の心血管死・心不全による入院リスクの低下は、心血管疾患の既往にかかわらず、また心不全の有無に限らず認められるという結果でした。

【心血管死・心不全による入院】

- 心血管疾患の既往歴あり…HR:0.76(0.69-0.84)

- 心血管疾患の既往歴なし…HR:0.84 (0.69-1.01)

p=0.41

- 心不全の既往歴あり…HR:0.71(0.61-0.84)

- 心不全の既往歴なし…HR:0.79(0.71-0.88)

p=0.51

SGLT2阻害薬は血糖値降下に加えて、心血管イベント(二次予防)と心血管死+心不全による入院(一次予防も)に対しても、抑制効果が認められることを押さえておきましょう。

慢性心不全の適応追加

2020年11月

SGLT2阻害薬のフォシーガに慢性心不全の適応が追加になりました。下記、臨床試験結果の結果も押さえておきましょう。ポイントは2型糖尿病の有無に関わらず有効性が認められた点ですね。

DAPA-HF試験

- 対象…心不全の標準治療を受けているHFrEF患者4744例(NYHA心機能分類II~IVでLVEF≦40%)

- 方法…標準治療に加えてダパグリフロジン10mg/日投与

- 比較…プラセボ

結果は以下のとおり

- 心不全の悪化または心血管死…ハザード0.74(0.65-0.85)

- 心不全の悪化…ハザード比0.70(0.59-0.83)

- 心血管死…ハザード比0.82(0.69-0.98)

→糖尿病の有無に関わらず、心不全の悪化又は心血管死のリスクを低下させた

2021年11月25日

ジャディアンスにも慢性心不全の適応が追加になりました。フォシーガと同様に2型糖尿病の有無に関わらず有効性が認められています。現時点で対象はHFrEF患者です。今後はEMPEROR-Preserved試験の結果を受けて、HFpEFにも適応が拡大される見込み?ですかね。

2022年4月6日

ジャディアンスはHFpEFの患者さんにも使えるようになりました。もちろん、2型糖尿病の有無に関わらず有効性が期待できます。これで慢性心不全においてフォシーガを追い抜いた形ですね。

EMPEROR-Reduced試験

- 対象…心不全の標準治療を受けているHFrEF患者3730例(NYHA心機能分類II~IVでLVEF≦40%)

- 方法…標準治療に加えてエンパグリフロジン10mg/日投与

- 比較…プラセボ

結果は以下のとおり

- 心血管死+心不全による入院…ハザード0.75(0.65-0.86)

- 心不全による入院…ハザード比0.69(0.59-0.81)

- 心血管死…ハザード比0.92(0.75-1.12)

→糖尿病の有無に関わらず、心血管死と心不全による入院のリスクを低下させた

2023年1月10日

フォシーガもHFpEFの患者さんにも使えるようになりました。

DELIVER試験

- 対象…心不全の標準治療を受けているHFpEF患者6263例(NYHA心機能分類II~IVでLVEF>40%、eGFRが25mL/min/1.73m2以上)

- 方法…標準治療に加えてダパグリフロジン10mg/日投与

- 比較…プラセボ

結果は以下のとおり

- 心血管死又は心不全イベント(心不全による入院又は心不全による緊急受診)…ハザード0.82(0.73-0.92)

- 心不全の悪化…ハザード比0.79(0.69-0.91)

- 心血管死…ハザード比0.88(0.74-1.05)

- 全死亡…ハザード比0.94(0.83-1.07)

→LVEFが軽度に低下または保たれている心不全患者において、心不全の悪化又は心血管死のリスクを低下させた

SGLT2阻害薬の作用:腎保護作用

さらに、SGLT2阻害薬は腎保護作用も期待できます!

前述した3試験のメタアナリシスでも、

SGLT2阻害薬は複合腎アウトカム(推算糸球体濾過量の悪化,末期腎疾患,腎死)のリスクを45%低下させることが分かっています(ハザード比0.55、0.48-0.64)

もちろん、心血管疾患既往歴の有無にかかわらず認められました。

【複合腎アウトカム】

- 心血管疾患の既往歴あり…HR:0.56 (0.47-0.67)

- 心血管疾患の既往歴なし…HR:0.54 (0.42-0.71)

p=0.71

参考文献)Lancet. 2019; 393: 31-9.

SGLT2阻害薬は、血糖降下作用はもちろん、心保護に加えて腎保護作用も(心血管疾患の既往に関係なく)期待できます。もはや何でもあり!といった感じですね。

注意点

今までに示された腎保護作用は大規模臨床試験のサブ解析や探究的解析の結果です。あくまで、有効性が示唆されたというもの。有効性が実証されたわけではありません。

CREDENCE試験の結果が出ました!

カナグルの腎保護作用を主要評価項目として検証した試験です。

慢性腎臓病の適応追加!

2021年8月

またしても、SGLT2阻害薬のフォシーガに慢性腎臓病の適応が追加になりました。同様に臨床試験結果の結果も押さえておきましょう。ポイントは2型糖尿病の有無に関わらず有効性が認められた点ですね。

DAPA-CKD試験

- 対象…2型糖尿病の合併を問わない慢性腎臓病(eGFR25~75mL/分/1.73 m2,アルブミン・クレアチニン比200~5,000mg/g)患者4,304例

- 方法…標準治療に加えてダパグリフロジン10mg/日投与

- 比較…プラセボ

結果は以下のとおり

- 腎複合アウトカム※……ハザード0.61(0.51-0.72)

※eGFR≧50%の持続的減少+末期腎不全+腎疾患死+心血管死

→糖尿病の有無に関わらず、腎複合アウトカムのリスクを39%低下させた

2022年6月20日

SGLT2阻害薬カナグルに「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病(ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く)」の適応が追加されました。フォシーガと違って、2型糖尿病を合併した人に限定されています。使い分けが気になりますね。

2024年2月9日

SGLT2阻害薬ジャディアンスに「慢性腎臓病」の適応追加が承認されました。フォシーガと同じく2型糖尿病の有無に関係なく有効性が認められています。

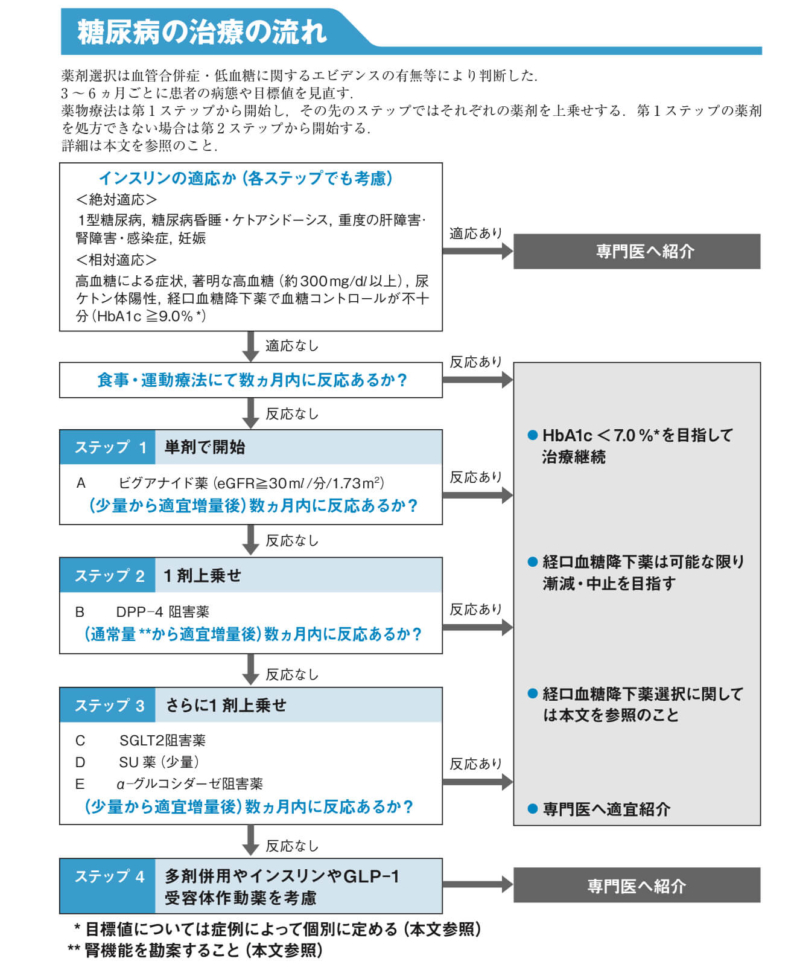

SGLT2阻害薬:臨床の位置付け

どのように薬剤を選択するのか?

糖尿病診療ガイドライン2024によると

・薬物作用の特性や副作用を考慮に入れながら,各患者の病態に応じて行う

のが基本とのこと。たとえば、以下のようにインスリンの分泌能や抵抗性、空腹時や食後の血糖状況を鑑みながら薬剤を選択します。低血糖リスクが高い場合はSU剤を避けたりですね。

インスリン分泌促進

→SU剤、DPP-4阻害薬、グリニド薬

インスリン抵抗性改善

→ビグアナイドやチアゾリジン系薬

糖吸収・排泄調節

→αグルコシダーゼ阻害薬、SGLT2阻害薬

海外のように、心血管イベントや心不全、CKD進行のリスク軽減を謳って積極的に推奨されているわけではありません。

心不全診療ガイドライン2025

HFrEF、HFpEFともに

エンパグリフロジンとダパグリフロジンの記載あり

糖尿病の有無にかかわらず、症候性のHFrEF に対して、心血管死および心不全入院の抑制を目的として、SGLT2阻害薬(エンパグリフロジン、ダパグリフロジン)を投与する(推奨クラスⅠ、エビデンスレベルA)

症候性のHFpEF に対して、心血管死または心不全入院の抑制を目的として SGLT2 阻害薬(エンパグリフロジンまたはダパグリフロジン)を投与する(推奨クラスⅠ、エビデンスレベルA)

心不全診療ガイドライン(2025年改訂版)

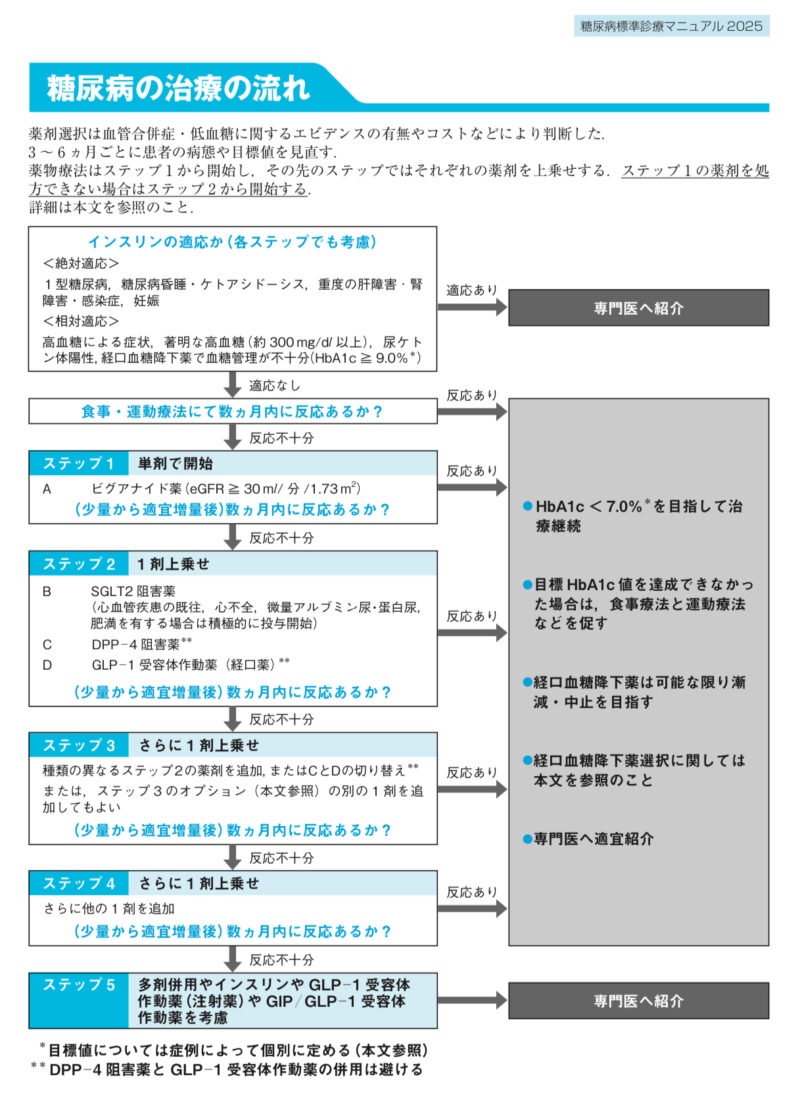

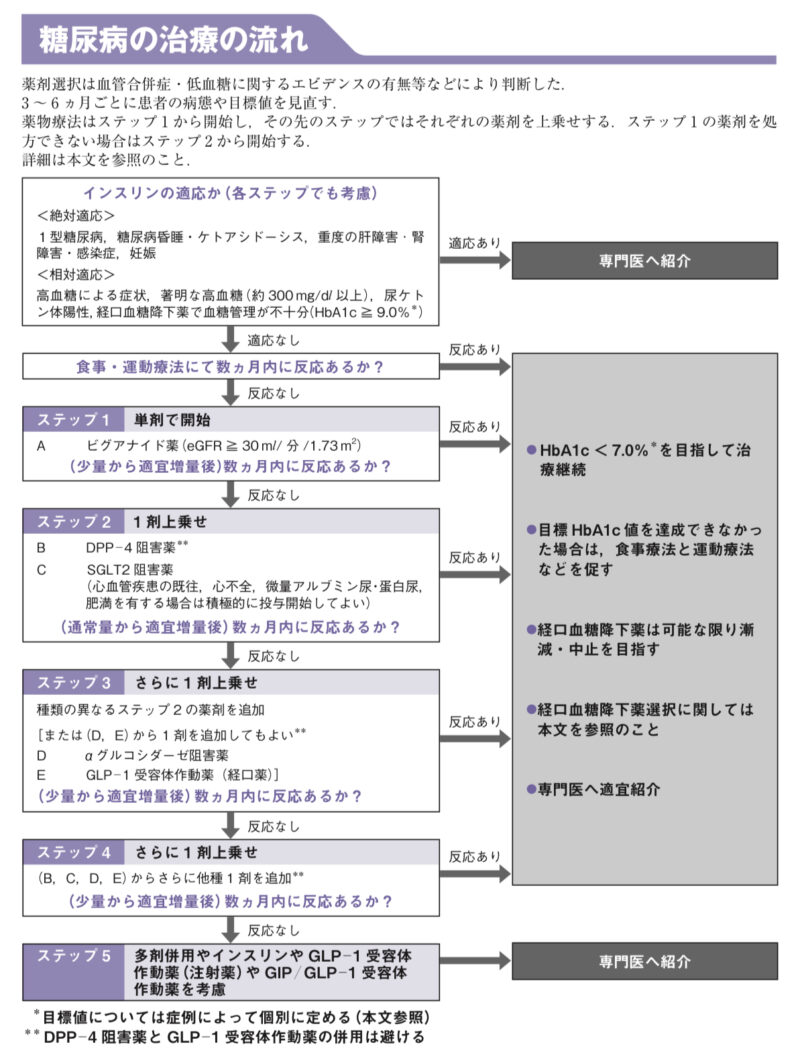

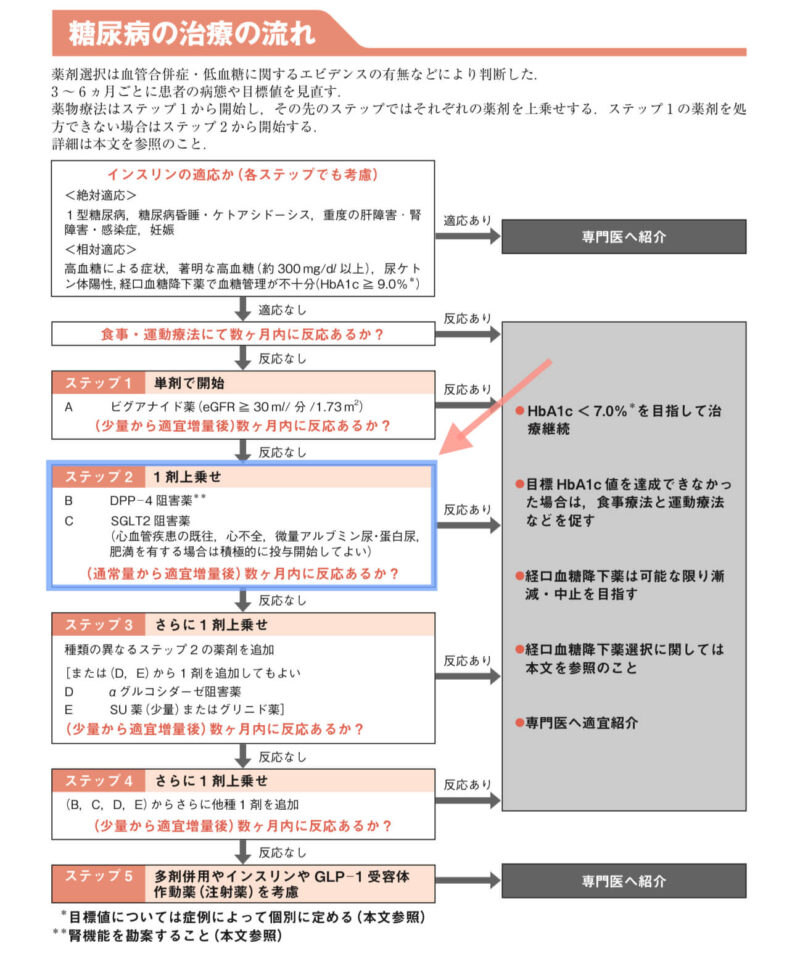

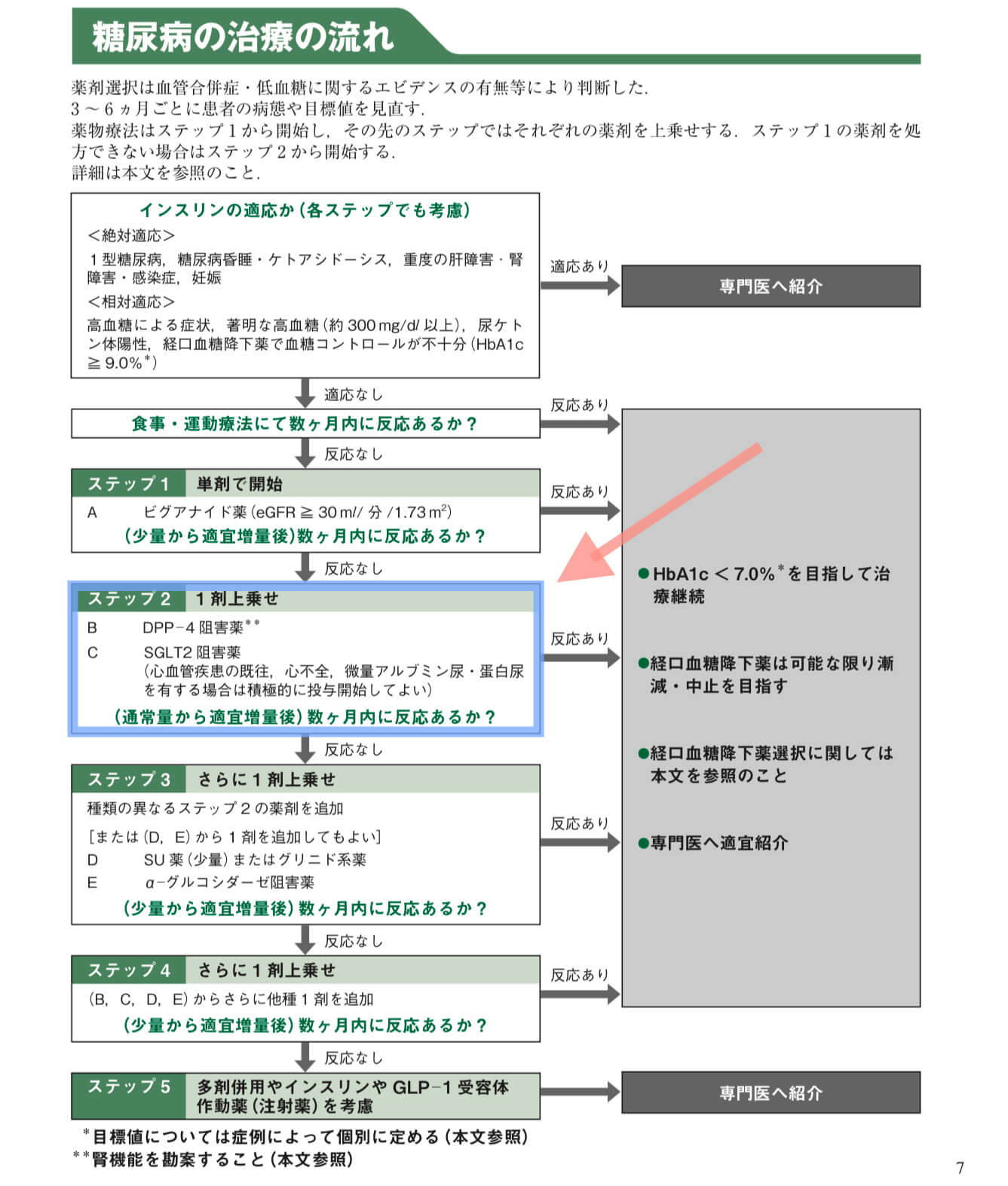

あと、糖尿病標準診療マニュアルでは

2025年度版からSGLT2阻害薬の推奨度が上がりました。ステップ2の選択肢の中で、心血管疾患の既往、心不全やCKDの既往、肥満等がある場合には、DPP-4阻害薬の前に積極的に開始します。

糖尿病標準診療マニュアル2024

糖尿病標準診療マニュアル2023

糖尿病標準診療マニュアル2022

糖尿病標準診療マニュアル2021

現在、国内で使用できるSGLT2阻害薬は6成分7種類です。一体何が違うのか?以下の記事に詳しくまとめています。合わせてご覧くださいね♪

このように、国内と海外では選択順位がやや異なります。SGLT2阻害薬の位置付けは今後どうなるのか?エビデンスやガイドラインの改訂、適応追加等にアンテナを張っておきたいです。

まとめ

今回はSGLT2阻害薬の効果と有効性についてまとめました。

SGLT2阻害薬の効果と有効性

- 血糖降下作用(尿糖排泄)+α(利尿、体重減少)

- 心保護作用(心血管イベント抑制、心不全の悪化抑制など)

- 腎保護作用(eGFR低下の抑制、末期腎不全、腎疾患死の抑制など)

記事を書きながら思ったのは、

SGLT2阻害薬の多面的な作用と有効性!

2型糖尿病の治療薬でありながら、心血管イベントや心不全による入院のリスクを抑制したり、腎保護作用も期待できるのは驚きですよね。糖尿病に関係なく、慢性腎臓病や慢性腎不全の方に初期から使われる日が来るとは発売当初は想像もできませんでした…。^_^