今回のテーマはJAK阻害薬!気がついたら経口薬が6種類に増え、最近では外用薬まで登場しているではないですか。たしかに近頃、ちらほらと見かける機会が増えましたね。さらに、2021年12月に7剤目の経口薬サイバインコ、2023年9月にはJAK3/TECファミリーキナーゼ阻害剤リットフーロが発売されました。

私は正直いって、このあたりの薬がよくわかってないです。日常業務でほぼ扱わないので…。薬剤師だからといって全ての薬を網羅してるわけではないですよね(言い訳^_^)

「リウマチの患者さんが飲んでいる」

「免疫抑制作用がある?」

くらいの知識しかありません。少なすぎ…(^_^;)

なので、処方箋で見かけると軽いパニックを起こします。

- どの適応で飲んでるの?

- 用量は合ってるの?

- 相互作用とか大丈夫?

- 入院中も飲んでいいの?

- 何に気をつけたらいいの?

頭の中はハテナだらけ!そこで、勉強がてら知識を整理しました。

JAK阻害薬に馴染みのない薬剤師が最低限押さえておきたい特徴を共有したいと思います。処方を見た時に慌てなくても済む程度の内容ですので、あらかじめご了承下さいね。

JAK阻害薬の比較表

まずはJAK阻害薬の基本から。

| 商品名 | ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 販売 | 2013年7月 | 2014年9月 | 2017年9月 | 2019年7月 | 2020年4月 | 2020年11月 | 2020年 6月 | 2021年12月 | 2023年9月 |

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 内用液 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル |

| 規格 | 5mg | 5mg 10mg 内用液小児用0.5% | 4mg 2mg 1mg | 50mg 100mg | 45mg 30mg 15mg 7.5mg | 200mg 100mg | 0.5% 0.25% | 50mg 100mg 200mg | 50mg |

| 作用機序 | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 | JAK3/TEC ファミリーキナーゼ阻害剤 | |||||||

| 適応 | 関節リウマチ、潰瘍性大腸炎 | 髄線維症、真性多血症、造血幹細胞移植後の移植片対宿主病 | 関節リウマチ、アトピー性皮膚炎、若年性特発性関節炎、SARS-CoV-2による肺炎、円形脱毛症 | 関節リウマチ | 関節リウマチ、 乾癬性関節炎、体軸性脊椎関節炎、強直性脊椎炎、アトピー性皮膚炎、潰瘍性大腸炎、クローン病 | 関節リウマチ、潰瘍性大腸炎 | アトピー性皮膚炎 | アトピー性皮膚炎 | 円形脱毛症 |

| 投与回数 | 1日2回 | 1日2回 | 1日1回 | 1日1回 | 1日1回 | 1日1回 | 1日2回 | 1日1回 | 1日1回 |

現在国内で使用できるJAK阻害薬は全部で9種類あります。経口薬8つと外用薬が1つです。JAK阻害薬は次から次に発売されてい状況ですね。

一般名はややこしいけど、◯◯チニブという部分が共通です。まずは、商品名を覚えておき、「これはJAK阻害薬だな」と見当がつけば良いと思います。

JAKとは

そもそもJAKとは何か?

呼び名はジャック、ヤヌスキナーゼ(Janus kinase:JAK)の略です

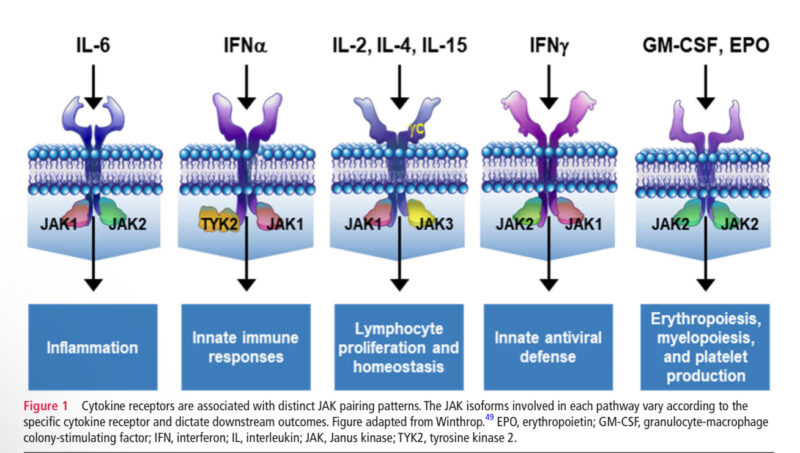

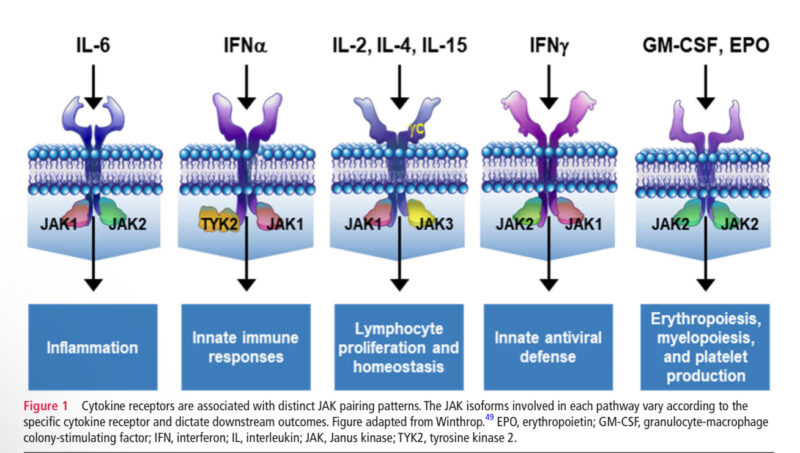

JAKはサイトカイン受容体の結合タンパク質(チロシンキナーゼの一種)で、JAK1、JAK2、JAK3、TYK2の4種類に分類されます。以下のように、2つのペアになっており、サイトカインの受容体ごとに組み合わせが異なります。

JAKの働きは?

サイトカインの刺激を核内へ伝達することです。

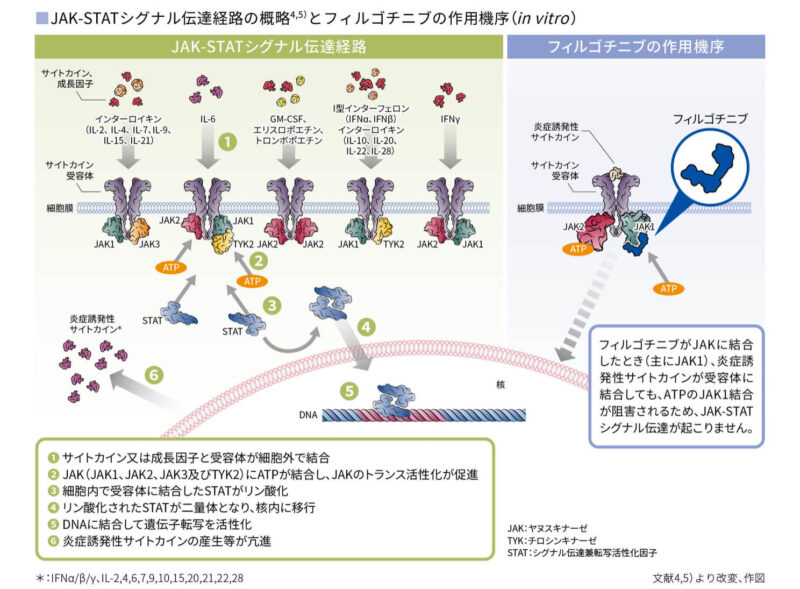

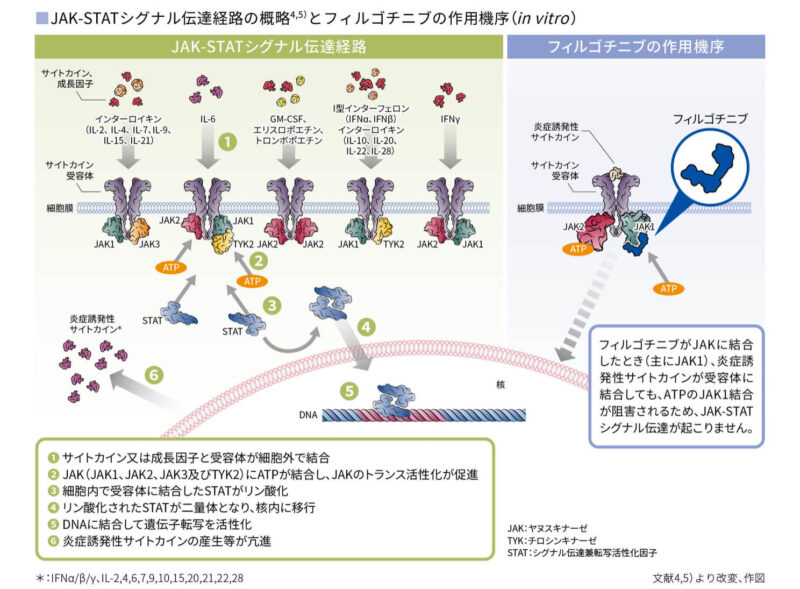

たとえば、IL-6やIFNα、IFNγ、GM-CSF、EPO等が受容体へ結合すると、JAKはその刺激をSTAT(シグナル伝達兼転写活性化因子)のリン酸化を介して核内へ伝え、遺伝子の転写や活性化により、様々な生体反応を引き起こします。

JAKは炎症の惹起やリンパ球・血球の分化、免疫応答等の生体反応に重要な役割を果たしているわけですね

JAK阻害薬の作用機序

JAK阻害薬の作用機序は?

言葉で説明するより図を見た方がわかりやすいです。以下のように、サイトカインによる刺激伝達の過程において、JAKにアデノシン三リン酸(ATP)が結合するのを妨げます。JAK阻害薬はATPと類似した構造を有し、競合的に阻害するかたちです。結合により、STATのリン酸化を妨げサイトカインによる刺激の伝達を阻害します(抗炎症、免疫抑制作用)。

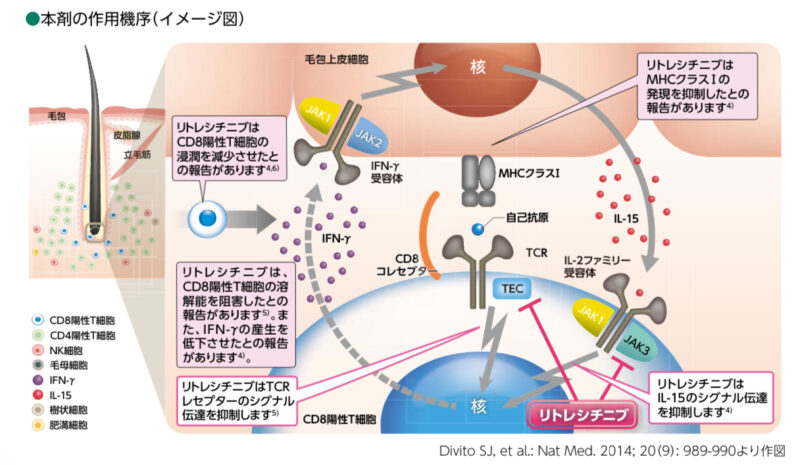

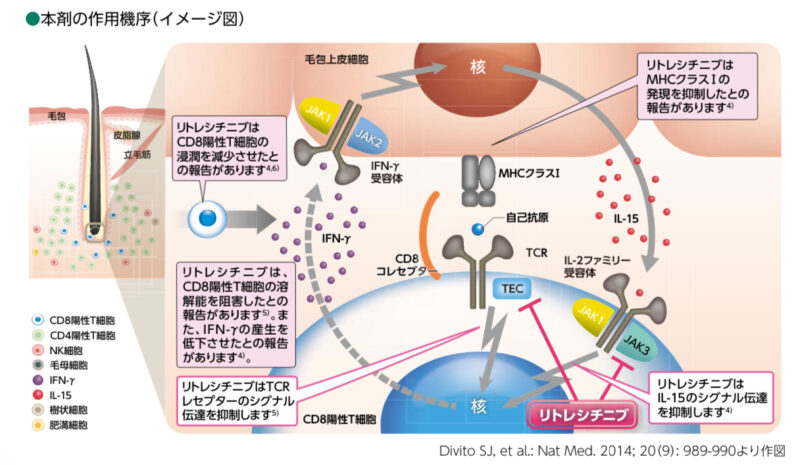

最近発売のリットフーロはJAKに加えて、TECファミリーキナーゼ(BTK、BMX、ITK、TXK及びTEC)にも阻害作用を示します。TECもJAKと同様にサイトカイン受容体の結合タンパク質で、シグナルを細胞内へ伝えるのが役割です。

リットフーロの作用機序

JAK阻害薬はJAK-STAT経路を阻害し、サイトカインの刺激伝達を阻み、抗炎症、免疫抑制作用を発揮します。

JAK阻害薬の選択性

ここは面白いと感じました

JAK阻害薬は製剤ごとに、JAKに対する選択性が異なります。

関節リウマチに適応がある薬剤のJAKに対する選択性は以下のとおりです。

| 製品名 | JAK1 | JAK2 | JAK3 | TYK2 |

|---|---|---|---|---|

| ゼルヤンツ (トファシチニブ) | 選択的 | 選択的 | ||

| オルミエント (バリシチニブ) | 選択的 | 選択的 | ||

| スマイラフ (ペフィシチニブ) | ||||

| リンヴォック (ウパダシチニブ) | 選択的 | 弱い | ||

| ジセレカ (フィルゴチニブ) | 選択的 |

関節リウマチに適応がある薬剤:JAKの選択性(インタビューフォームの記載)

・トファシチニブの JAK1、JAK2、JAK3 及び TyK2 に対する IC50 は、それぞれ 3.2 nmol/L、 4.1 nmol/L、1.6 nmol/L 及び 34 nmol/L で、JAK ファミリー以外のその他のキナーゼと比較して高い選択性を示した。細胞レベルでは、ヒト全血データから、トファシチニブは JAK3 及び JAK1 依存的シグナル伝達を強力に阻害し、JAK1/TyK2 及び JAK2 ホモ二量体のシグナル伝達にも中等度の機能的選択性を有すると考えられた

・バリシチニブは JAK1 及び JAK2 の両キナーゼに対して選択的で、細胞内環境を反映する ATP 濃度 (1 mM)における JAK1 に対するバリシチニブの IC50 値は 5.9 nM、JAK2 に対する IC50 値は 5.7 nM であった

・ペフィシチニブは、JAK1、JAK2、JAK3 及び TYK2 を阻害し、その 50%阻害濃度(Concentration associated with 50% inhibition:IC50)値は 3.92、5.01、0.71 及び 4.79nmol/L であった

・ウパダシチニブは他のアイソフォー ムと比較してJAK1 を強く阻害し,ATP 濃度 0.1 mmol/L 又は 0.001 mmol/L を適用したときの 50%阻害濃度(IC50)は, それぞれ 0.043 μmol/L 又は 0.0032 μmol/L 未満であった.JAK2,JAK3 及び Tyk2 に対しては,ATP 濃度 0.1 mmol/L の ときの IC50 はそれぞれ,0.12 μmol/L,2.3 μmol/L 及び 4.69 μmol/L であった

・フィルゴチニブの 50%阻害濃度[IC50(平均値)] は、それぞれ 10~53nmol/L、28~70nmol/L、311~810nmol/L 及び 116~177nmol/L であった。JAK1 及び JAK3 に対する阻害定数(Ki)はそれぞれ 39nmol/L 及び 353nmol/L で、JAK2 及び TYK2 に対する解離定数(Kd)はそれぞれ 205nmol/L 及び 376nmol/L であった

・ジセレカは、サイトカイン及び成長因子刺激全血アッセイにおいて、JAK1 に対して JAK2 の 14.1 倍の阻害活性を示した

押さえておきたいポイント!

- 最初に発売されたゼルヤンツはJAK1〜3を阻害する(中でもJAK1とJAK3の選択性が高い)

- オルミエントはJAK1とJAK2を選択的に阻害する(ゼルヤンツとの相違)

- スマイラフは非選択的に作用する(JAK1〜3、TYK2)

- リンヴォックとジセレカはJAK1を選択的に阻害する(リンヴォックはJAK2もある程度阻害)

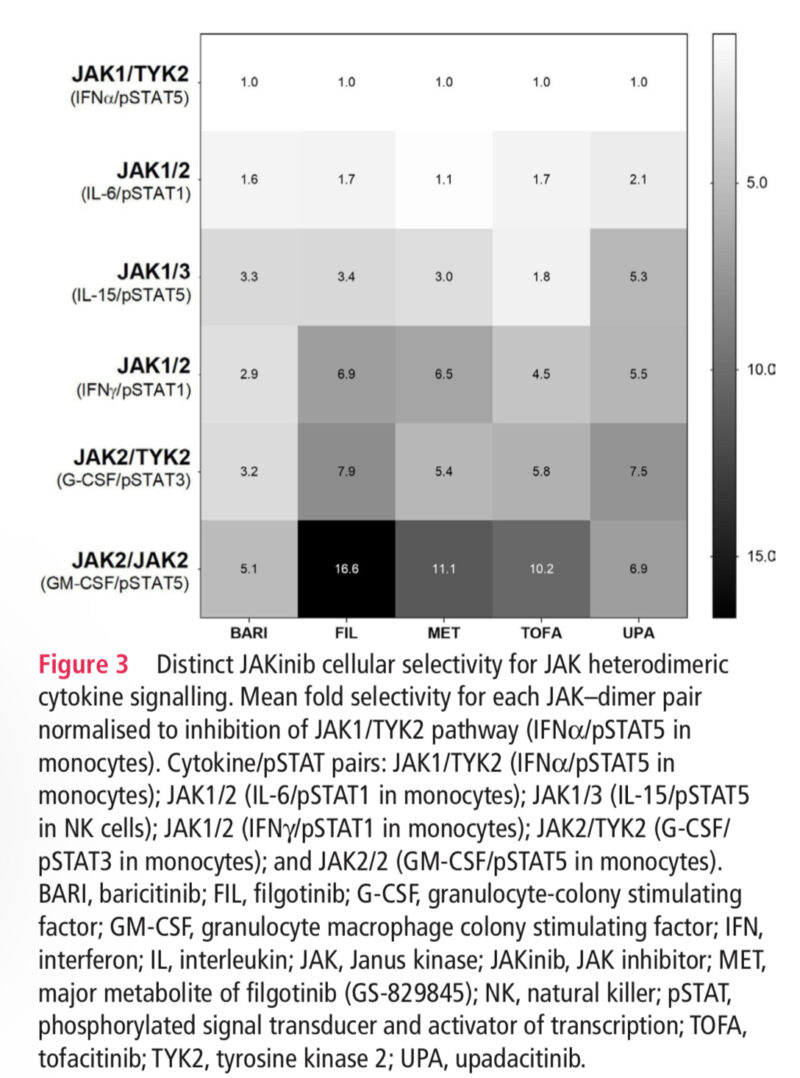

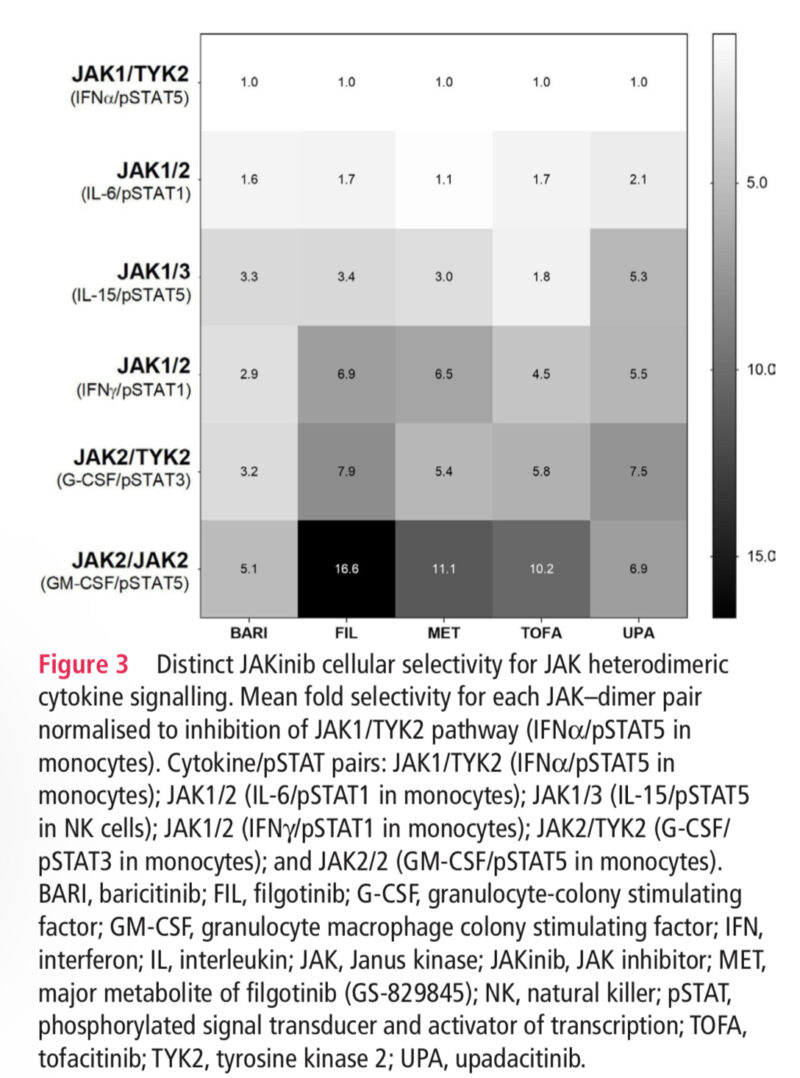

JAKに対する選択性の違いによって、有効性や安全性がどのように変わるのか気になるところです。JAK1は主に炎症に関与しており、どの薬剤も概ね選択的に作用します。一方で、違いはその他のJAKに対する作用です。この点、JAK1選択性が高いジセレカ(リンヴォックはJAK2にもある程度作用を示す)は、JAK2やJAK3の下流に位置するシグナル伝達による影響(赤血球や血小板減少等)を軽減できる可能性があると考えられています。

ちなみに、JAK2は造血機能をコントロールに関与しており、JAK1とJAK2に選択性が高いジャカビは、骨髄線維症(骨髄内において繊維質コラーゲンの異常増殖により、造血機能が障害される疾患。原発性はJAK2などの遺伝子変異が原因とされている)の治療に用います。

参考文献)サイトカイン受容体(JAK)に対する選択性の比較

トファシチニブ、バリシチニブ、ウパダシチニブ、フィルゴチニブについて、各サイトカイン受容体に対する選択性の違いを比較した表です。ジセレカはJAK1への選択性が高いことが示されています。一方で、ウパダシチニブ(リンヴォック)もJAK1の選択性が高いのですが、JAK2への阻害活性もそれなりにありそうです。

このように、JAK選択性は有効性や安全性プロファイルに影響を与える部分です。といっても、ここは難しいですね。まだまだ解明されていない部分が多いのと、JAKはペアであり、片方に選択性があっても両方の阻害効果として現れることになり、単純ではないので…

JAK阻害薬と生物学的製剤の比較

JAK阻害薬の特性は何か?

生物学的製剤との違いを比べるとわかりやすいです。たとえば、関節リウマチには以下の生物学的製剤が使用されます。

- TNFモノクローナル抗体

-

一般名 商品名 インフリキシマブ レミケード点滴静注用

インフリキシマブBS点滴静注用アダリムマブ ヒュミラ皮下注

アダリムマブBS皮下注ゴリムマブ シンポニー皮下注 セルトリズマブペゴル シムジア皮下注 オゾラリズマブ ナノゾラ皮下注 - 可溶型TNF受容体

-

一般名 商品名 エタネルセプト エンブレル皮下注

エタネルセプトBS皮下注 - IL-6受容体モノクローナル抗体

-

一般名 商品名 トシリズマブ アクテムラ点滴静注用

アクテムラ皮下注サリルマブ ケブザラ皮下注 - T細胞選択的共刺激調節剤

-

一般名 商品名 アバタセプト オレンシア点滴静注用

オレンシア皮下注

押さえておきたいポイントは大きく3つです。

- 経口薬 vs 注射薬

- 細胞内 vs 細胞外

- 非選択性 vs 選択性

①JAK阻害薬は経口薬であり簡便に投与できます。注射による侵襲がありません。また、(自己注射を行う製剤の場合には)導入に伴う手技の理解や投与に伴う手間・負担も不要です。

②JAK阻害薬は低分子であり、細胞内へ移行して効果を発揮します。一方で、生物学的製剤は高分子です。刺激を伝えるサイトカインを細胞外でブロックします。

③JAK阻害薬は複数のサイトカインの働きを非選択的に抑制します。TNFやIL、エリスロポエチン、トロンボポエチンなどです。一方で、生物学的製剤はモノクローナル抗体であり、特定のサイトカインに選択的に作用します。

違いは、ざっとこんな感じです。簡便に投与できるのが最大の魅力ですね。

JAK阻害薬の適応

| 商品名 | ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル |

| 適応 | |||||||||

| RA | |||||||||

| AD | |||||||||

| UC | |||||||||

| CD | |||||||||

| AA | |||||||||

| Covid | |||||||||

| PsA | |||||||||

| AS | |||||||||

| nr-axSpA | |||||||||

| JIA | |||||||||

| MF | |||||||||

| PV | |||||||||

| GVHD | |||||||||

ここがややこしい…。

JAK阻害薬は様々な疾患に対して適応を有しています。数年前はJAK阻害薬といえば、関節リウマチの薬だったのが、今ではそうはいきません。すべてを覚えるの大変ですよね。

私はよく使われる適応ごとに知識を整理することにしました。上表を横読みするかたちです。たとえば、RAに使えるJAK阻害薬は5種類で、ゼルヤンツとオルミエント、◯◯…、アトピー性皮膚炎には4種類、◯◯と◯◯…、それと外用剤のコレクチム、それから炎症性腸疾患には◯◯…といった感じです。

あと、RAに適応がない経口薬は3種類あります。主に血液系の疾患で使うジャカビ、最近GVHDの適応が追加されました。サイバインコはアトピー性皮膚炎、リットフーロは円形脱毛症のみに用いる薬剤です。

JAK阻害薬は第一選択ではありません!

既存治療で効果が不十分な場合に用いるという文言がくっついているからです。(SARS-CoV-2は記載なし)。RAの場合はメトトレキサートが効果不十分な場合に併用または切り替えて使います。UCとAD、PsA、ASも同様です。

まとめると、JAK阻害薬はRAの治療薬として最初に登場し、薬剤ごとにUCやAD、PaS、AS等に適応が拡大している状況で、出番は第一選択ではなく、既存治療がうまくいかない時です。今後もJAK阻害薬の適応拡大と臨床の位置付けに注目していきたいと思います。

JAK阻害薬の注意すべき副作用

JAK阻害薬はどのような副作用に気をつければいいのか?医薬品リスク管理計画書(RMP)には、以下の記載があります。◯は重要な特定されたリスク、△は潜在的なリスクです。

| 商品名 | ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ | |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル | |

| 重篤な感染症 | 下記参照 | |||||||||

| 帯状疱疹 | ||||||||||

| 好中球減少,リンパ球減少,ヘモグロビン減少 | +血小板減少 | |||||||||

| 肝機能障害 | ||||||||||

| B 型肝炎ウイルスの再活性化 | ||||||||||

| 消化管穿孔 | ||||||||||

| 間質性肺疾患 | ||||||||||

| 静脈血栓塞栓症 | ||||||||||

| 悪性腫瘍 | ||||||||||

| 心血管系事象 | ||||||||||

| 重篤な過敏症 | ||||||||||

| 腎機能障害 | ||||||||||

| 骨折 | ||||||||||

| 横紋筋融解症、ミオパチー | ||||||||||

| 精子形成障害を伴う男性の生殖能低下 | ||||||||||

| 低リン血症 | ||||||||||

| 出血 | ||||||||||

| 難聴・聴力低下 | ||||||||||

| 皮膚感染症 | ||||||||||

薬剤師としてどう関わればいいのか?重要な特定されたリスクに注目すると、ポイントは大きく3つあると思います。

まず、①JAK阻害薬は結核、肺炎、敗血症、ウイルス感染等の感染症発現に注意が欠かせません。JAK阻害薬は免疫抑制作用があるからです。重要な基本的注意にあるように、発熱や倦怠感、持続する咳など前駆症状の説明・フォローが求められます。特に頻度が高い帯状疱疹には注意が必要ですね。

重要な基本的注意:感染症の対する注意喚起

(感染症全般)本剤は、免疫反応に関与するヤヌスキナーゼ(JAK)ファミリーを阻害するので、感染症に対する宿主免疫能に影響を及ぼす可能性がある。本剤の投与に際しては十分な観察を行い、感染症の発現や増悪に注意すること。患者に対し、発熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治医に相談するよう指導すること。

(結核)本剤投与に先立って結核に関する十分な問診及び胸部レントゲン検査に加え、インターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン反応検査を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。

また、本剤投与中も胸部レントゲン検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核の発現には十分に注意し、患者に対し、結核を疑う症状が発現した場合(持続する咳、発熱等)には速やかに主治医に連絡するよう説明すること。(B型肝炎)本剤投与によりB型肝炎ウイルスの再活性化が報告されているので、本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。

(帯状疱疹)ヘルペスウイルス等の再活性化(帯状疱疹等)が報告されている。また、日本人患者で認められた重篤な日和見感染症のうち多くが重篤な帯状疱疹であったこと、播種性帯状疱疹も認められていることから、ヘルペスウイルス等の再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。徴候や症状の発現が認められた場合には、患者に受診するよう説明し、速やかに適切な処置を行うこと。

ゼルヤンツ錠5mg 重要な基本的注意

次に、②JAK阻害薬は検査値のチェックが必要です。骨髄抑制や肝機能障害等のリスクがあり、投与前と投与中において定期的な確認を要します。

重要な基本的注意:検査値確認に関すること

本剤投与により、好中球減少、リンパ球減少及びヘモグロビン減少があらわれることがあるので、本剤投与開始後は定期的に好中球数、リンパ球数及びヘモグロビン値を確認すること

総コレステロール、LDLコレステロール及びHDLコレステロールの増加等の脂質検査値異常があらわれることがある。本剤投与開始後は定期的に脂質検査値を確認すること。臨床上必要と認められた場合には、高脂血症治療薬の投与等の適切な処置を考慮すること。

肝機能障害があらわれることがあるので、トランスアミナーゼ値上昇に注意するなど観察を十分に行うこと。

ゼルヤンツ錠5mg 重要な基本的注意

それから忘れがちなのが、③薬剤性の評価!。JAK阻害薬は感染症や検査値異常に加えて、消化管穿孔、間質性肺疾患、静脈血栓塞栓症等など副作用リスクもあります。入院経緯と服薬歴から、薬剤性を疑えるかどうかは重要だと思いました。

ジセレカは精子形成障害を伴う男性の生殖能低下に注意!

動物実験で、精子形成障害が認められています。作用機序は不明ですが、ヒトでも認められる可能性があり、重要な潜在的リスクとされています。

JAK阻害薬の禁忌

JAK阻害薬は禁忌が沢山あります。項目は大きく10個です。

| 商品名 | ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ | |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル | |

| 過敏症既往 | ||||||||||

| 重篤な感染症 | ||||||||||

| 活動性結核 | ||||||||||

| 好中球500/mm3未満 | 1000m3未満 | 1000m3未満 | 1000m3未満 | 1000m3未満 | ||||||

| リンパ球500/mm3未満 | ||||||||||

| ヘモグロビン8g/dL未満 | ||||||||||

| 妊婦 | ||||||||||

| 血小板 5万/mm3未満 | 10万/mm3未満 | |||||||||

| 肝機能障害 | 重度 | 重度 | 重度 | 重度 | 重度 | 重度 | ||||

| 腎機能障害 | 重度 | 末期腎不全 | ||||||||

オルミエントはSARS-CoV-2の適応は別途設定があります。

禁忌:SARS-CoV-2による肺炎

オルミエント錠 電子添文

・透析患者又は末期腎不全(eGFRが15mL/分/1.73m2未満)の患者

・リンパ球数が200/mm3未満の患者

先述のRMPにあるように、JAK阻害薬は感染症や骨髄抑制、肝機能障害のリスクから、症状や検査値によって禁忌の設定があります。受診・入院経緯等を確認の上、該当するなら投与前に中止の可否を主治医に相談する必要がある点は押さえておきましょう。骨髄機能は、薬剤ごとに基準が異なる(好中球数:ジセレカとリンヴォック、サイバインコ、リットフーロは厳しい、血小板数:サイバインコ、リットフーロのみ記載)ので注意が必要です。あと、肝機能・腎機能障害は後述します。

加えて経口のJAK阻害薬は妊婦又は妊娠の可能性がある人に使用できません。動物実験で催奇形性が認められるからです。コレクチム軟膏は有益性投与となっています。

JAK阻害薬の用法用量

続いて、JAK阻害薬の飲み方について。

| ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 内用液 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル |

| 投与回数 | 1日2回 | 1日2回 | 1日1回 | 1日1回 食後投与 | 1日1回 | 1日1回 | 1日2回 | 1日1回 | 1日1回 |

| 投与量 | |||||||||

| RA | 1回5mg | 1回4mg 減量可 | 1回150mg 減量可 | 1回15mg 減量可 | 1回200mg 減量可 | ||||

| AD | 1回4mg 減量可 30kg未満 1回2mg 減量可 | 1回15mg 増量可 小児 1回15mg | 最大5g/回 成人 0.5%製剤 小児 0.25%又は0.5%製剤 | 1回100mg 増量可 | |||||

| UC | 導入 1回10mg 維持 1回5mg 増量可 | 導入 1回45mg 維持 1回15〜30mg | 導入 1回200mg 維持 1回100mg | ||||||

| CD | 導入 1回45mg 維持 1回15〜30mg | ||||||||

| AA | 1回4mg 減量可 | 1回50mg | |||||||

| Covid | 1回4mg | ||||||||

| PsA | 1回15mg | ||||||||

| AS | 1回15mg | ||||||||

| nr-axSpA | 1回15mg | ||||||||

| JIA | 1回4mg 減量可 30kg未満 1回2mg 減量可 | ||||||||

| MF | 1回5mg~25mg | ||||||||

| PV | 1回10mg~25mg 適宜減量 | ||||||||

| GVHD | 1回10mg 適宜減量 小児は下記参照 | ||||||||

ジャカビの小児用量(GVHD)

通常、6歳以上12歳未満の小児にはルキソリチニブとして1回5mgを1日2回、12時間毎を目安に経口投与する。患者の状態により適宜減量する。(内用液のみ適応)通常、6歳未満の小児にはルキソリチニブとして1回4mg/m2を1日2回、12時間毎を目安に経口投与する。患者の状態により適宜減量する。

押さえておきたいのは3点です。

①JAK阻害薬は服薬回数が2パターン。ゼルヤンツとジャカビは(コレクチムも)1日2回服用です。一方で、オルミエント以降の製剤は1日1回。服薬アドヒアランスの点で有利ですね。

②スマイラフは食後投与になります。食事の影響を受けるからです。ここは盲点かも。以下のように、食後投与の方が吸収が良く、空腹時に飲むと効果減弱が懸念されます。

日本人健康成人(18例)にペフィシチニブ150mgを単回経口投与したとき、空腹時投与に比べ食後投与ではCmaxは56.4%、AUClastは36.8%増加した

スマイラフ錠 電子添文

それからややこしいのが③投与量の調節です。JAK阻害薬は各薬剤ごとに、適応ごとに増量・減量の可否等の設定があります。かなり煩雑…。調剤前に添付文書び確認を徹底することが大切ですね。

JAK阻害薬:腎機能障害時の対応

JAK阻害薬の一部は腎機能のチェックが欠かせません。数値によって投与量を減量したり、禁忌になる場合があるからです。

| 商品名 | ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル |

| 腎機能障害 | |||||||||

| 重度 | 減量 | 減量 考慮 | 禁忌 covidはeGFR<15 | 増量不可の適応あり | 禁忌 eGFR<15 | 減量 | |||

| 中等度 | 減量 | 減量 covidは15≦eGFR<30 | 減量 15≦eGFR<60 | 減量 通常量も可 | |||||

| 軽度 | 減量 考慮 | ||||||||

腎機能障害時の対応

ポイントは3つです。

①リンヴォックとスマイラフ、リットフーロは腎機能に応じた禁忌や減量設定がありません。尿中排泄率が低く、肝代謝の薬剤だからです。CKDの患者さんには使いやすいJAK阻害薬ですね。

- スマイラフ…12.5〜16.8%

- リンヴォック…24%(未変化体)

- リットフーロ…4%(未変化体)

②オルミエントとジセレカは、重度腎機能障害がある人には投与できません。尿中未変化体(+活性代謝物)排泄率が高く、排泄遅延による副作用発現の危険性が高いからです。それぞれの薬剤でeGFRの基準が異なるし、適応によっても対応が違う点はややこしいですね。また、禁忌でなくても減量が必要なケースがあります。eGFRのチェックが欠かせません。

- オルミエント…69%(未変化体)

- ジセレカ…87%(未変化体+活性代謝物)

③それから、ゼルヤンツとジャカビ、サイバインコは腎機能に応じた投与設計が必要です。詳細は電子添文をご確認下さい。

- ゼルヤンツ…80%(未変化体29%)

- ジャカビ…74%(未変化体1%未満)※活性代謝物あり

- サイバインコ…85%(未変化体1%未満)※活性代謝物あり

こうしてみると、薬剤ごとに対応が異なり煩雑な印象がありますね。ややこしい…。

JAK阻害薬:肝機能障害時の対応

続いて、JAK阻害薬の肝機能障害に対する対応について。

| 商品名 | ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル |

| 肝機能障害 | |||||||||

| 重度 | 禁忌 | 減量 考慮 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | ||

| 中等度 | 減量 | 減量 | |||||||

| 軽度 | |||||||||

腎機能と同様に、JAK阻害薬の一部は肝機能の程度によって減量や禁忌の設定があります。

オルミエントは肝機能障害の方に使用しやすい思います。肝機能によって減量、禁忌の設定もないからです。ただし、重度の方は臨床試験行っていない点は留意しておきましょう。

一方で、ゼルヤンツとスマイラフは中等度で減量、重度で禁忌です。ジセレカ、サイバインコ、リットフーロは重度で禁忌です。ジャカビは禁忌ではありませんが、減量基準が広く設定されています。軽度肝機能障害以上でAUCの上昇や半減期の延長が見られるからです(電子添文参照)

こうしてみると、薬剤ごとに基準が異なり煩雑ですね。オルミエント以外はChild-Pugh分類による肝機能の評価が欠かせません。

JAK阻害薬の相互作用

最後にJAK阻害薬の相互作用について。

| 商品名 | ゼルヤンツ | ジャカビ | オルミエント | スマイラフ | リンヴォック | ジセレカ | コレクチム | サイバインコ | リットフーロ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 一般名 | トファシチニブ | ルキソリチニブ | バリシチニブ | ペフィシチニブ | ウパダシチニブ | フィルゴチニブ | デルゴシチニブ | アブロシチニブ | リトレシチニブ |

| 剤型 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 錠剤 | 軟膏 | 錠剤 | カプセル |

| CYP代謝 | CYP3A4及び一部CYP2C19 | CYP3A4及び一部CYP2C9 | ほとんど代謝を受けない | 主に硫酸抱合 | CYP3A4、わずかにCYP2D6 | おもにCES2、一部CES1 | ほとんど代謝を受けない | 主にCYP2C19及びCYP2C9 | CYP3A、CYP1A2GSTP |

| 併用注意 | |||||||||

| CYP阻害 | あり | あり | あり | あり | あり | ||||

| CYP誘導 | あり | あり | あり | あり | |||||

| トランスポーター | あり | あり | |||||||

スマイラフとジセレカ、オルミエント、コレクチム軟膏は、CYPによる併用注意薬がありません。別経路の代謝であったり、CYPであっても影響が小さいからです。使い勝手が良い印象ですね。

一方で、ゼルヤンツや、ジャカビ、リンヴォック、サイバインコ、リットフーロ等はCYP等の相互作用があります。しかも、薬剤によっては併用薬の組み合わせにより対応はさまざまです。あと、オルミエントとサイバインコはトランスポーターを介したものもあります。

- ゼルヤンツ+CYP3A4阻害剤→ゼルヤンツを減量する

- リンヴォック+CYP3Aを強く阻害する薬剤→副作用のモニタリング、ADは増量不可、UCとCDは減量(導入)又は増量不可(維持)の設定

- ジャカビ+強力なCYP3A4阻害剤→代替薬を考慮(CYP阻害作用の少ない)、または併用時はジャカビの減量を考慮

こうしてみると、相互作用の有無や対応の種類等、またしても薬剤ごとにまちまちです。本当にややこしいですね。

まとめ

今回は、JAK阻害薬に馴染みのない薬剤師が最低限押さえておきたい特徴をまとめました。

JAK阻害薬は処方監査を強化すべき!記事を書きながら、改めてそう思いました。免疫抑制作用に起因するリスクとベネフィットを十分に考えて処方すべき薬剤であるだけでなく、安全に使用するための確認項目や内容も薬剤ごとに異なるからです。

たとえば、◯◯は腎機能によって投与量が変わるとか、△△は肝機能障害があると使えないとか、⬜︎⬜︎は併用注意薬が多いとか…。薬剤ごとに丁寧な確認作業が求められます。もちろん全部を覚える必要はありません。頻繁に遭遇しないはずなので…今のところですけどね。でも、大まかな特徴や処方監査のポイントなどを頭の片隅においておくと、処方を見かけた時に慌てずに対処できると思います♪