今回のテーマはアミティーザ!

一般名はルビプロストン、慢性便秘症の薬ですね。

最近、アミティーザの処方が増えていると感じます。特に「酸化マグネシウムの代替薬」として使われるケースが多いですよね。薬剤師なら、処方提案でお世話になっている人も多いはず。

一方で、アミティーザは万能ではありません。

望ましい例もあれば「不向きなケース」もあるからです。意外と見落としやすいので気を付けたいところ…。

そこで、下記2点についてまとめので、共有したいと思います。

- アミティーザの利点(vs 酸化マグネシウム)

- アミティーザ選択時:5つの注意点

順番に、見ていきましょう!

アミティーザの利点(vs 酸化マグネシウム)

アミティーザは酸化マグネシウム(MgO)に比べて、何が優れているのか?

逆にいうと、MgOの弱点は何かということですね。

メリットは大きく3つあります。

- 高マグネシウム血症のリスク低減

- 相互作用を回避できる

- 配合変化を防止できる

順番に解説しますね。

高マグネシウム血症のリスク低減

まず一つ目。

ご存知のとおり酸化マグネシウムは高Mg血症のリスクがあります

特に注意したいのが高齢者や腎機能の悪い方です。マグネシウムは主に腎臓で排泄されるからですよね。今までにも度重なる注意喚起が行われました。2020年8月にPMDAから下記通知が出されのは記憶に新しいところです。

一方で、アミティーザは高マグネシウム血症のリスクがありません。当然ながらMgを含まないからです。高Mg血症の人はもちろん、以下ハイリスク例では安全性の観点からアミティーザの選択・切り替え等が望ましいといえます。

- 長期間の服用

- 腎障害のある人

- 高齢者

排便コントロールの相談は日常的によくあります

「酸化マグネシウムを飲んでるけど効きがイマイチ」といった相談は少なくありません。その時に、増量又は他剤への変更等を検討する前に評価したいのが、高Mg血症のリスクです。

皆さんはどのようにされていますか?

私の場合、まず血清Mg値のチェックを行います。でも測っていないケースがほとんどです…(◞‸◟)。諦めて次に腎機能を確認します。はっきりとした目安はないのですが、eGFR30未満の場合は注意が必要だと思います。あとは年齢や投与期間などの確認を行い、ハイリスクの場合は主治医に高Mg血症のリスクがない下剤への変更を相談する流れです。こんな感じであっていますかね^_^

アミティーザは高マグネシウム血症のリスクがない!ここが酸化マグネシウムの代替薬になる最大のメリットだと思います。

相互作用を回避できる

続いて2つ目。酸化マグネシウムは相互作用が多いのが特徴です。作用機序から大きく2パターンあります。

- Mgの吸着作用

- Mgの制酸作用

- 、Mgの吸着作用

-

酸化マグネシウムのキレート形成は有名ですね。マグネシウムと難溶性のキレートを作り、併用薬の吸収を妨げます。日常的によく問題になるのは、ニューキノロン系、テトラサイクリン系の抗菌薬ですね。

それから、陽イオン交換樹脂製剤との相互作用です。高カリウム血症の治療に用いるポリスチレンスルホン酸NaとCaは、Mgと陽イオンの交換により効果が弱まります。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 ・テトラサイクリン系抗生物質(テトラサイクリン、ミノサイクリン等)

・ニューキノロン系抗菌剤(シプロフロキサシン、トスフロキサシン等)

・ビスホスホン酸塩系骨代謝改善剤(エチドロン酸二ナトリウム、リセドロン酸ナトリウム等)

・抗ウイルス剤(ラルテグラビル、エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩等)これらの薬剤の吸収が低下し、効果が減弱するおそれがあるので、同時に服用させないなど注意すること。 マグネシウムと難溶性のキレートを形成し、薬剤の吸収が阻害される ・高カリウム血症改善イオン交換樹脂製剤(ポリスチレンスルホン酸カルシウム、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム) これらの薬剤の効果が減弱するおそれがある。また、併用によりアルカローシスがあらわれたとの報告がある。 マグネシウムがこれらの薬剤の陽イオンと交換するためと考えられる。 マグミット錠、電子添文、相互作用(一部抜粋) - 、Mgの制酸作用

-

酸化マグネシウムは制酸作用により胃内pHを上昇させます。影響を受ける薬剤はジゴキシン(強心薬)、鉄剤、フェキソフェナジン(抗アレルギー薬)、ポリカルボフィルカルシウム(過敏性腸症候群治療剤)などです。また、マグミットの添付文書では併用注意になります。また、C型肝炎治療薬ハーボニーとエプクルーサも胃内pHにより、吸収が低下する薬剤です。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 ・ジギタリス製剤(ジゴキシン、ジギトキシン等)、鉄剤、フェキソフェナジン これらの薬剤の吸収・排泄に影響を与えることがあるので、服用間隔をあけるなど注意すること。 マグネシウムの吸着作用又は消化管内・体液のpH上昇によると考えられる。 ・ポリカルボフィルカルシウム ポリカルボフィルカルシウムの作用が減弱するおそれがある。 ポリカルボフィルカルシウムは酸性条件下でカルシウムが脱離して薬効を発揮するが、本剤の胃内pH上昇作用によりカルシウムの脱離が抑制される。 マグミット錠、電子添文、相互作用(一部抜粋) レジパスビルの溶解性は胃内pHの上昇により低下する。胃内pHを上昇させる薬剤との併用ではレジパスビルの血漿中濃度が低下する。

ハーボニー配合錠 添付文書ベルパタスビルの溶解性は胃内pHの上昇により低下する。胃内pHを上昇させる薬剤との併用によりベルパタスビルの血漿中濃度が低下する。

エプクルーサ配合錠 添付文書

酸化マグネシウムは相互作用により、

①薬効減弱と②服薬アドヒアランスの低下を招く可能性があります

MgOの吸着・制酸作用により、①併用薬の薬効が十分に得られません。対策として飲むタイミングをずらすと、今度は②服薬アドヒアランスの低下を招く可能性も出てきます。MgOはもともと分割回数が多く(2〜3回/日)、さらなる服薬時点の増加は患者さんの服薬負担への影響も少なくありません。

一方で、アミティーザは添付文書上に相互作用に記載がありません。効果減弱を避けるために服薬時点を変更しなくても良いのです。ここが酸化マグネシウムの代替薬となる2つ目のメリットだといえます。

配合変化を防止できる

最後に3つ目。酸化マグネシウムは配合変化があるのをご存知ですか?

レボドパ製剤(パーキンソン病薬)と同時に溶かすと黒色に変化します

色だけではありません。力価も下がります。レボドパはアルカリの条件下で分解されてしまうからです。もちろん、一緒に飲むくらいなら大丈夫。胃の中は酸性だからですね。問題になるのは下記2つのケースです。

- 簡易懸濁で投与する場合

- 酸化マグネシウムとレボドパ製剤を一包化(粉同士)

基本的には別包の対応が必要です。しかし、簡易懸濁時は別々に溶かして投与する手間がかかるし、粉砕の場合も別々に飲まないといけません。なにかと煩雑ですね。

一方で、アミティーザはレボドパ製剤と配合変化を起こしません。粉砕はできませんが、簡易懸濁は可能です(後述しています)。配合変化を起こさない!ここも酸化マグネシウムの代替薬になるメリットですね。

アミティーザ選択時:5つの注意点

ここからは、アミティーザが代替薬になるとして、どのような点に注意すべきか見ていきます。ポイントは大きく5つです。

- 肝機能・腎機能をチェック!

- 消化器症状に配慮!

- 嚥下機能障害の人は不向き

- 妊婦さんは禁忌

- コストも意識!

順番に解説します。

肝機能・腎機能をチェック!

まず、一つ目。アミティーザは肝機能と腎機能によって減量基準があります。

- 通常量…1回24μg1日2回

- 肝機能障害(中等度、重度)…1回24μg1日1回から開始

- 腎機能障害(重度)…1回24μg1日1回から開始

1日1回から投与を始める

肝機能・腎機能障害のある人では、通常用法の1日2回ではなく、1日1回投与から始めます。その後効果を見ながら通常量まで増やすことも可能です。

中等度又は重度の肝機能障害(Child-Pugh分類クラスB又はC)のある患者では、1回24μgを1日1回から開始するなど、慎重に投与すること。

重度の腎機能障害のある患者では、患者の状態や症状により1回24μgを1日1回から開始するなど、慎重に投与すること。

アミティーザカプセル、用法及び用量に関連する注意

なぜ、開始用量が異なるのか?

というと、健常者に比べて活性代謝物のCmaxとAUCに増加が認められたからです。

- 肝機能障害(中等度)…Cmax約1.7倍、AUC約2.2倍

- 肝機能障害(重度)…Cmax約2.8倍、AUC約6.2倍

- 腎機能障害…Cmax1.25倍、AUC1.2倍

肝機能障害の場合は1回12μgから始めた方がいいかも知れません。単回投与時の有害事象を比較したところ、24μgの方が頻度が高かったからです。

安全性について、有害事象は、肝機能が正常な被験者群では 0.0%(0/8例)、中等度の肝機能障害のある被験者群では12μg投与時 0.0%(0/8例)及び 24μg投与時25.0%(2/8例)、 重度の肝機能障害のある被験者群では12μg投与時44.0%(4/9例)及び24μg投与時75.0%(6/8例)に認められ、重篤な有害事象は重度の肝機能障害のある被験者群で2例(腹水及び皮膚裂傷)に認められたが、いずれも本薬との因果関係は否定された。

アミティーザ、審議結果報告書

12μg製剤(2018年9月発売)は使い勝手が良い製剤だと考えられます。効果が強すぎる場合には1回量を減らせるし、肝機能障害がある人では副作用の軽減目的に使えるからです。

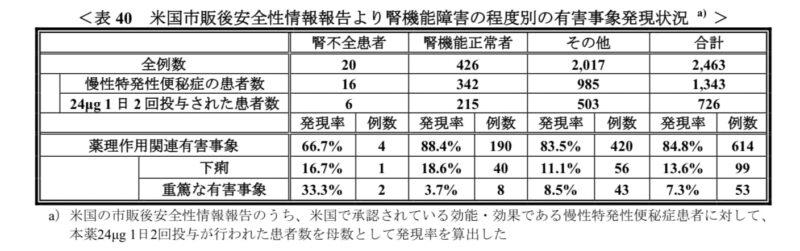

腎機能障害の場合はAUCやCmaxの上昇はそれほど高くない?

それなのに、なぜ1日1回から始めないといけないのか?

理由は、米国の市販後安全性情報において1日2回の処方を受けた腎不全患者は可逆的であるものの、腎不全が著しく悪化した重篤な有害事象が報告されているからです(33.3% vs 3.7%)

機序はよくわかりませんが、腎機能の悪化は過剰な腸液の分泌により脱水症状を招くのが原因でしょうか。いずれにせよ、重度の腎機能障害がある人は1日1回から開始し、腎機能のモニタリングも必要だと考えられます。

このように、肝機能と腎機能が悪い人は慎重投与です。アミティーザへの変更を提案する前に検査値のチェックが欠かせない点は押さえておきたいですね。

アミティーザ以外の選択肢は?

グーフィスやリンゼスなどが代替薬に上がります。ほとんど吸収されず、腎機能や肝機能の影響を受けないからです。両薬剤は別記事に詳しくまとめているのでご覧くださいね。

消化器症状に配慮!

続いて2つ目。

アミティーザは消化器症状が起こりやすい

よく知られた事実ですね。

消化器症状の頻度は以下のとおりです

- 下痢 37.3%(78例)

- 悪心 27.3% (57例)

- 胸部不快感 7.2%(15例)

- 腹痛 5.3%(11例)

- 嘔吐 4.8%(10例)

国内長期投与試験(209例)の結果より

ほとんどはアミティーザの薬理作用に基づくもので、比較的早期に現れます。症状は軽度のものが多く、減量や休薬により投与の継続は可能ですが、副作用はできる限り避けたいところ。

ここでもアミティーザ12μg製剤の出番です。酸化マグネシウムから切り替える際には、少量から始め、忍容性を見ながら増やしていく方法がベターだと思います。

嚥下機能障害の人は不向き

次に3つ目。

アミティーザは粉砕できません

軟カプセル中に油性の液体が入っているからです。嚥下機能が悪く、錠剤が飲めない人には向いていません。そもそもアミティーザを飲めるのか?酸化マグネシウムからの切り替え時に必要な視点ですね。

簡易懸濁は可能!

簡易懸濁は薬剤を粉砕するではなく、温湯に懸濁して経鼻や胃瘻から投与する方法です。調剤の手間削減や処方変更に伴う薬品ロスの回避等がメリットですね。

アミティーザは粉砕できませんが、簡易懸濁法で投与できます。方法は下記です。

55℃の温湯30mLに懸濁、10分間放置→8Frチューブを通過

アミティーザカプセルの簡易懸濁法による経鼻経管チューブを介した投与

妊婦さんは禁忌

続いて4つ目。

アミティーザは妊婦または妊娠の可能性がある人に投与できません

これは有名ですね。

禁忌:妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

アミティーザカプセル 添付文書

理由は大きく3つです。

- 安全性の評価なし(国内と海外で妊婦対象の臨床試験を実施していない)

- 胎児移行性あり(妊娠ラットを用いた薬物動態試験)

- 流産誘発性あり(モルモット用いた試験で胎児喪失)

よって、妊婦または妊娠の可能性のある方は、アミティーザは代替薬として相応しくありません。気をつけないといけないですね。

コストも意識!

最後の注意点。

アミティーザはコストが高いです

代表的なMgO製剤マグミットと比較すると差額は明らかですよね。

| アミティーザ | マグミット | 差額 | |

|---|---|---|---|

| 薬価 | 24μg…100.0円 12μg…49.9円 | 250mg…5.7円 330mg…5.7円 500mg…5.7円 | |

| 1日薬価 (通常量) | 200円 (24μg2cap分2) | 約34円 (330mg6錠分3) | 約165円 |

| 30日薬価 | 6000円 | 約1000円 | 約5000円 |

1日薬価でざっと約165円、1ヶ月で約5000円の差額です。もし3割の自己負担だったら約1500円、1年で約18000円の費用が余分にかかる計算…。結構な額ですね。

短期間ならまだしも長期に及ぶ場合には軽視できません。酸化マグネシウムからアミティーザへ変更する前に、コストに見合うかどうかの視点も大切だと思います。可能であれば12μg製剤の選択もありですね。

まとめ

今回は、酸化マグネシウムの代替薬としてよく使うアミティーザについて、3つのメリットと5つの注意点を解説しました。

本記事のポイント

- アミティーザの利点(vs酸化マグネシウム)

-

- 高マグネシウム血症のリスクを低減できる

- MgOの相互作用を回避できる

- MgOの配合変化を防止できる

- アミティーザの注意点(5つ)

-

- 肝機能・腎機能障害のある人1日1回からstart

- 消化器症状のリスク少量から投与

- 粉砕不可(簡易懸濁は可能)

- 妊婦又は妊娠の可能性あり禁忌

- コストUP患者負担増

便秘薬の相談や処方提案の際にお役立て頂けたら幸いです。