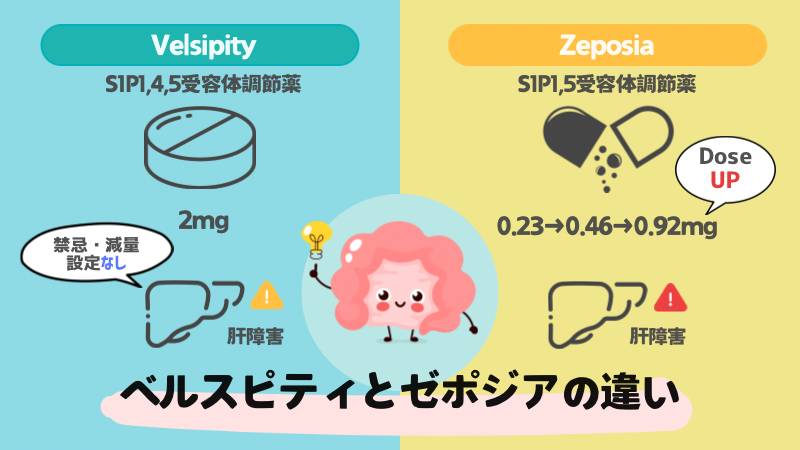

今回のテーマはベルスピティ錠とゼポジアカプセルの違い!どちらも、スフィンゴシン1-リン酸受容体(S1P)に作用する潰瘍性大腸炎の治療薬です。「どのような違いがあるのか?」ポイントをまとめたので共有します。

ベルスピティとゼポジアの比較表

| 製品名 | ベルスピティ錠2mg | ゼポジアカプセル |

|---|---|---|

| 発売 | 未発売 | 2025年3月19日 |

| 一般名 | エトラシモド L-アルギニン | オザニモド塩酸塩 |

| 規格 | 錠2mg | スターターパック、カプセル0.92mg |

| 作用機序 | スフィンゴシン1-リン酸受容体(S1P1,4,5)調節薬 | スフィンゴシン1-リン酸(S1P)受容体調節剤 |

| 適応 | 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) | 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) |

| 前治療 | 過去の治療において、他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤、ヤヌスキナーゼ阻害薬等)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与 | 過去の治療において、他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド等)で適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤を投与 |

| 用法用量 | 通常、成人にはエトラシモドとして2mgを1日1回経口投与する | 通常、成人にはオザニモドとして1〜4日目は0.23mg、5〜7 日目は0.46mg、8日目以降は0.92mgを1日1回経口投与する |

| 肝機能障害患者への投与 | 軽度又は中等度の肝機能障害(Child-Pugh分類A又はB)のある患者へは投与しないことが望ましい。やむを得ず投与する場合には、1~4日目は0.23mg、5~7日目は0.46mgを1日1回、8日目以降は1回0.92mgを2日に1回経口投与すること | |

| 禁忌 | ①過敏症の既往歴のある患者 ②重篤な感染症のある患者 ③本剤投与開始前6ヵ月以内に心筋梗塞、不安定狭心症、脳卒中、一過性脳虚血発作、入院を要する非代償性心不全、NYHA分類Ⅲ度又はⅣ度の心不全を発症した患者 ④モビッツⅡ型第2度房室ブロック、第3度房室ブロック、洞不全症候群、洞房ブロックの既往又は罹患のある患者(ペースメーカー使用患者を除く) ⑤生ワクチンを接種しないこと ⑥妊婦又は妊娠している可能性のある女性 | ①過敏症の既往歴のある患者 ②活動性の感染症を有する患者 ③本剤の投与開始前6ヵ月以内に心筋梗塞、不安定狭心症、脳卒中、一過性脳虚血発作、入院を要する非代償 性心不全、NYHA分類III度又はIV度の心不全を発症した患者 ④モビッツII型第2度房室ブロック、第3度房室ブロック、洞不全症候群の既往歴又は合併症のある患者(ペースメーカー使用患者を除く) ⑤重度かつ未治療の睡眠時無呼吸のある患者 ⑥重度の肝機能障害(Child-Pugh分類C)のある患者 ⑦妊婦又は妊娠している可能性のある女性 ⑧生ワクチンを接種しないこと |

| 代謝 | 主にCYP2C8、CYP2C9及びCYP3Aによって代謝 | MAO-Bで活性代謝物産生、その代謝にはCYP2C8が関与 |

| 薬価 | 2mg:4,792.80円/錠 | スターターパック:12,313.30円/1シート 0.92mg:4,792.80円/カプセル |

違いの前に共通点を簡単に押さえておきます。

- 作用機序

-

スフィンゴシン1-リン酸受容体(S1P)調節薬

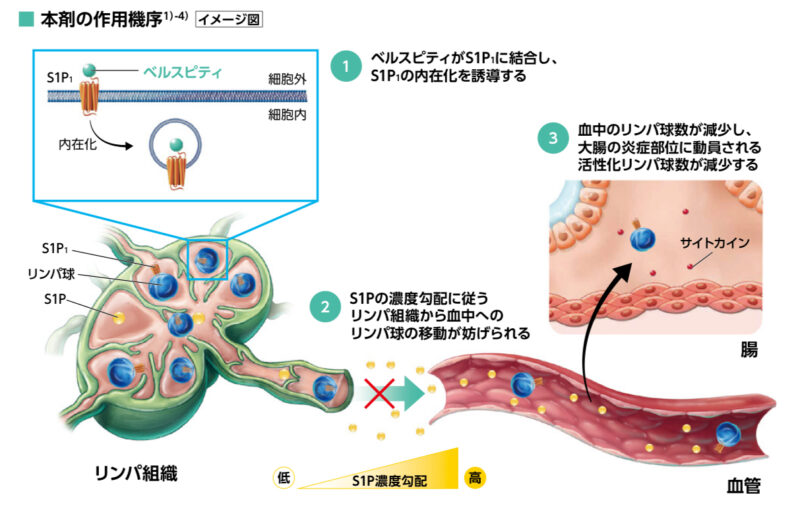

ベルスピティとゼポジアはS1P受容体の調節作用により、大腸における炎症部位のリンパ球を減少させます(抗炎症作用)。「リンパ組織」から「血中」へのリンパ球の遊走を妨げるのが機序です。詳細なメカニズムは「S1P濃度勾配」という部分が難解(私にとって)です…。

ベルスピティの作用機序(図)

ベルスピティ錠、適正使用ガイド - 適応

-

潰瘍性大腸炎の治療(中等症から重症、既存治療で効果不十分な場合)

ベルスピティとゼポジアは潰瘍性大腸炎の治療薬です。寛解導入(症状・炎症を改善する)と維持療法(症状・炎症の再燃を防ぐ)に用います。

持田製薬株式会社 BelieveUCan 潰瘍性大腸炎治療薬:適応となる病期

分類・製剤 寛解導入 維持療法 アミノサリチル酸製剤(5-ASA) 副腎皮質ホルモン 免疫調節剤(チオプリン) α4インテグリン阻害薬 抗α4β7インテグリン抗体 抗TNF-α抗体 抗IL-12/23p40抗体 JAK阻害薬 免疫抑制剤(タクロリムス、シクロスポリン等) - 専門医との連携が必須

-

ベルスピティとゼポジアは循環器科医と眼科医との連携が欠かせません。

心拍数低下・房室伝導の遅延リスク、黄斑浮腫のリスクがあるからです。徐脈性不整脈薬(伝導障害を含む)と黄斑浮腫はRMPにおいて重要な特定されたリスクに挙げられています。

警告

本剤の投与により一過性の心拍数減少及び房室伝導遅延がみられ、特に本剤の投与初期に生じる可能性が高いことから、循環器を専門とする医師と連携するなど、適切な処置が行える管理下で本剤の投与を開始すること

黄斑浮腫等の眼疾患があらわれることがあるので、十分に対応できる眼科医と連携がとれる場合にのみ使用すること

ベルスピティ錠 電子添文

ここからが本題!押さえておきたいベルスピティとゼポジアの違いは大きく7つです。

- S1P受容体の選択性

- 前治療薬(対象患者)

- 投与方法

- 肝機能障害患者への投与

- 相互作用

- 妊婦に対する投与

- 生ワクチンの投与

ベルスピティとゼポジア:S1P受容体の選択性

| 製品名 | S1P1 | S1P2 | S1P3 | S1P4 | S1P3 |

|---|---|---|---|---|---|

| ベルスピティ | |||||

| ゼポジア |

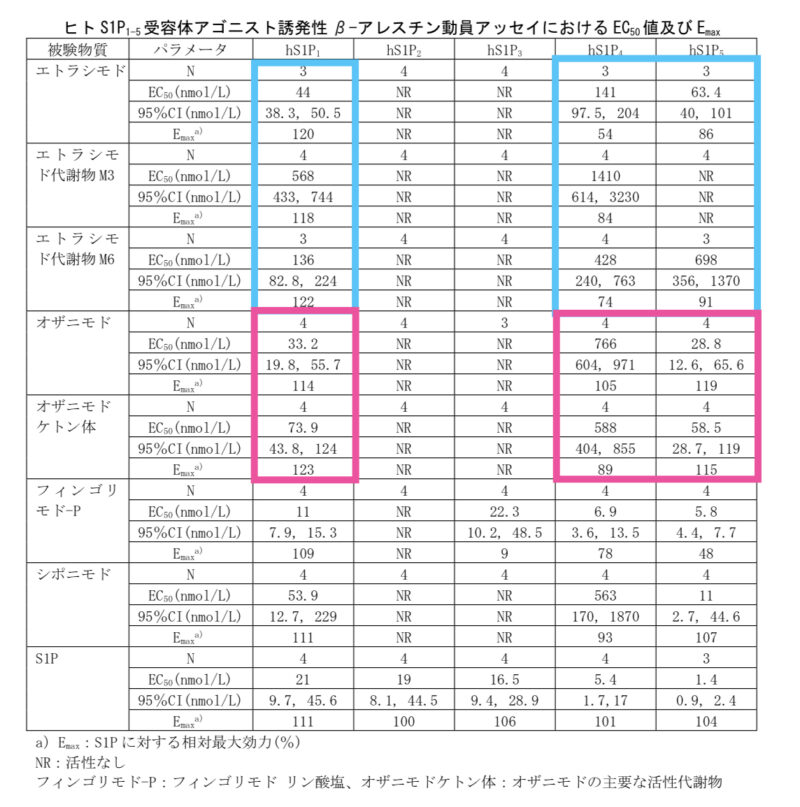

どちらもS1P受容体に作用しますが、選択性に違いがあります。ベルスピティはS1P1、S1P4、S1P5に選択的です。一方で、ゼポジアはS1P1とS1P5に親和性を示します。違いは「S1P4に対する活性の有無」ですね。

ベルスピティのS1P4に対する親和性によって、有効性や安全性にどのような影響があるのか気になるところですね。

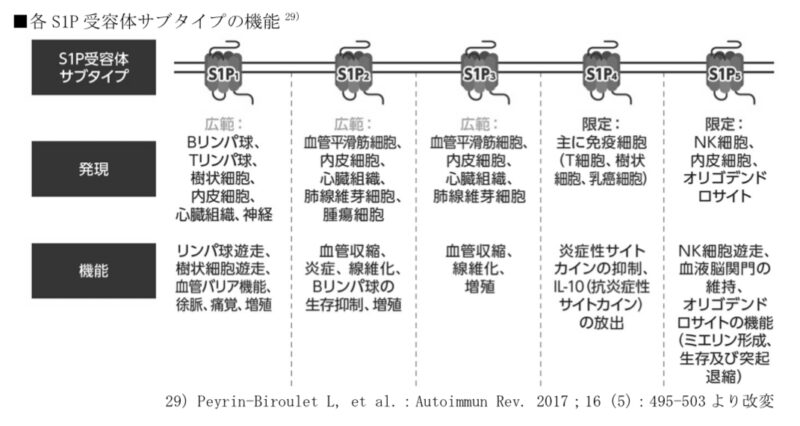

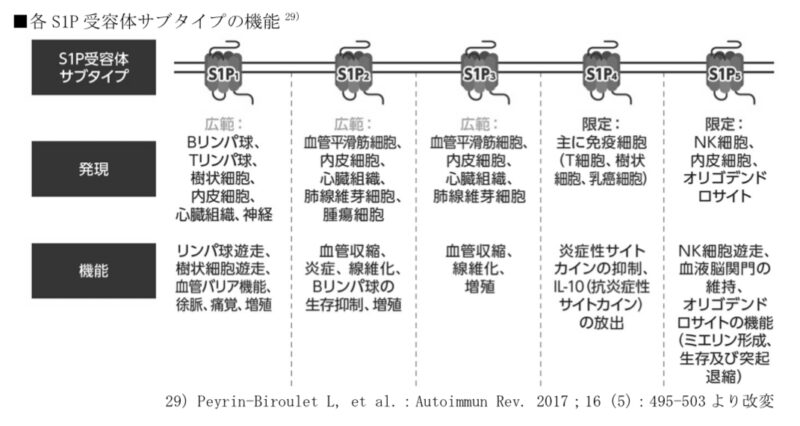

S1Pとはスフィンゴシン1-リン酸の略、血漿中に存在する脂質メディエーターのこと

S1Pが結合する受容体は5種類が知られている(下記参照)

S1PとS1P受容体が結合すると

- Gタンパク質を介する経路と

- Gタンパク質非依存性の経路(β-アレスチン動員)が活性化される

S1Pはリンパ球の移出、免疫細胞輸送、内皮細胞増殖等の機能を調節する役割がある。

ベルスピティとゼポジア:前治療薬(対象患者)

前治療薬の違い

| 製品名 | 5ASA | ステロイド | 免疫抑制剤 | 生物学的製剤 | JAK阻害薬 |

|---|---|---|---|---|---|

| ベルスピティ | |||||

| ゼポジア |

どちらも中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)に用います。適応は同じですね。一方で、前治療薬の種類に違いがあります。ベルスピティの対象は、5ASA製剤やステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤、ヤヌスキナーゼ阻害薬等が効果不十分の患者です。一方で、ゼポジアは通常、5ASA製剤やステロイド等が効果不十分の場合に用います。

(ベルスピティ)過去の治療において、他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、免疫抑制剤、生物学的製剤、ヤヌスキナーゼ阻害薬等)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。

(ゼポジア)過去の治療において、他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド等)で適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤を投与すること。

ベルスピティ錠、ゼポジアカプセル、電子添文

ここは意外な相違点でした。同じS1P調節薬ですが、前治療薬(臨床試験の選択基準)に違いがあります。ベルスピティの方が選択場面が広いという理解ですかね。

ベルスピティとゼポジアの投与方法

| day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ベルスピティ | 2mg | |||||||||

| ゼポジア | 0.23mg | 0.46mg | 0.92mg | |||||||

どちらも1日1回飲むタイプですが、投与方法(一定と漸増)に違いがあります。ゼポジアは開始にあたって投与量を段階的に増やします。具体的には、1〜4日目は0.23mg、5〜7日目は0.46mg、8日目以降は通常の0.92mgに増量する方法です。スターターパック(7日目までセット)が発売されています。一方で、ベルスピティは2mgの一定用量です。

- なぜ、ゼポジアは段階的にドーズアップするのか?

-

心疾患に関連する有害事象のリスクを低減するためです。心筋細胞、心臓血管内皮細胞、血管平滑筋細胞にはS1P1受容体が発現しており、ゼポジアの投与により、心拍数への作用が減弱します。

海外の第1相臨床試験において、低用量から開始、0.92mgまで漸増した群は開始量0.92mgから始めた群に比べて、心拍数の低下が軽減したことが示されています。

服薬アドヒアランスへの影響はどうなんでしょうか。ベルスピティは一定用量でわかりやすいです。一方で、ゼポジアは漸増療法ですが、その代わりにスターターパックが用意されています。

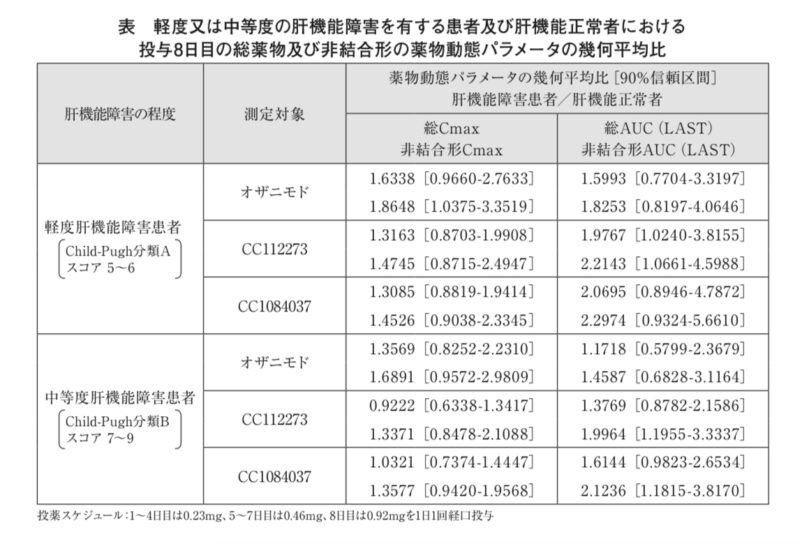

ベルスピティとゼポジア:肝機能障害患者への投与

| ベルスピティ | ゼポジア | |

|---|---|---|

| RMP | 重要な特定されたリスク 肝機能障害 | 重要な特定されたリスク 肝機能障害 |

| 重度 Child-Pugh分類C | 慎重投与 | 禁忌 |

| 中等度 Child-Pugh分類B | 慎重投与 | 投与しないことが望ましい 減量(隔日投与) |

| 軽度 Child-Pugh分類A | 慎重投与 | 投与しないことが望ましい 減量(隔日投与) |

| 投与前 | 投与開始6ヶ月以内 肝機能検査実施 (ALT、AST、ビリルビン等) | 投与開始前 肝機能検査実施 (ALT、AST、ビリルビン等) |

| 投与中 | 肝機能検査実施 (ALT、AST、ビリルビン等) | 肝機能検査実施 (ALT、AST、ビリルビン等) |

どちらも肝代謝であり、肝機能障害を引き起こす可能性があります。投与前と投与中は肝機能の検査が必要な点も同じです。違いは大きく2つあります。

①ゼポジアは重度の肝機能障害患者には使用できません。血中濃度増加に伴う副作用のリスクがあるからです。臨床試験においても除外されており、有効性と安全性が確認されていません。

②ゼポジアは軽度から中等度の肝機能障害患者に投与する場合、減量(隔日投与)を行わなければなりません。臨床試験において肝機能障害に関する有害事象の発現割合がプラセボ群に比べて高い傾向が認められているからです。具体的には、スターターパック服用終了後に0.92mgを1日おきに飲むかたちです。

| day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ゼポジア 通常 | 0.23mg | 0.46mg | 0.92mg | |||||||||

| ゼポジア 肝障害時 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||||||

- ゼポジア、減量基準の根拠は?

-

ゼポジアは肝機能障害(軽度から中等度)のある方に投与する場合、1回量は変わらずに48時間ごとの投与方法になります。なぜ半量なのか?臨床試験における薬物動態の解析から、プラセボ群に比べて、8日投与時のAUC(活性代謝物含む)が軽度または中等度の肝機能障害患者では、正常者に比べて1.4〜2.3倍であったからです。暴露量の上昇を抑えるために、半分量(隔日投与)の設定になります。

ゼポジアカプセル インタビューフォーム

ベルスピティの方が使い勝手が良いといえます。肝機能障害は慎重投与であるものの、禁忌がなく減量投与の設定もないからです。ここも使い分けを考える上で、ポイントですね。

ベルスピティとゼポジアの相互作用

| ベルスピティ | ゼポジア | |

|---|---|---|

| 基質 | CYP2C8,CYP2C9,CYP3A | CYP2C8 |

| CYP阻害薬 | フルコナゾール等 単剤又は複数の薬剤の組み合わせによりCYP2C8、CYP2C9又はCYP3Aのうち少なくとも2種類を阻害する薬剤を本剤と併用すると、本剤の曝露量が増加する可能性がある。このような薬剤は併用しないことが望ましい。 CYP2C9のPoor metabolizer(PM)である患者又は疑いのある患者は、CYP2C8又はCYP3Aのうち少なくとも1種類を阻害する薬剤を本剤と併用すると、本剤の曝露量が増加する可能性がある。このような薬剤は併用しないことが望ましい。 | クロピドグレル等 本剤の活性代謝物の血中濃度が上昇し、副作用が増強する可能性がある。これらの薬剤と併用する際には注意すること。 |

| CYP誘導薬 | リファンピシン等 単剤又は複数の薬剤の組み合わせによりCYP2C8、CYP2C9又はCYP3Aのうち少なくとも2種類を中程度以上に誘導する薬剤を本剤と併用すると、本剤の曝露量が減少し、有効性が減弱する可能性がある。このような薬剤は併用しないことが望ましい。 | リファンピシン等 本剤の活性代謝物の血中濃度が低下し、本剤の効果が減弱するおそれがある。これらの薬剤と併用しないことが望ましい。 |

| β遮断薬 | ||

| 心拍数を低下させる可能性がある薬 | ||

| QT延長作用のある薬 | ||

| その他 | 抗腫瘍薬 免疫調節剤 免疫抑制剤等 | MAO阻害薬 本剤の活性代謝物の血中濃度が変動するおそれがある。これらの薬剤と併用しないことが望ましい |

どちらもCYPの代謝を受け、併用注意薬の設定があります。阻害薬と誘導薬の記載は代表的な薬剤のみです。日本医療薬学会が公表している「代謝酵素(P450 分子種)およびトランスポーターを介する相互作用において留意すべき薬物のリスト―第1版―」を参考に、併用薬の確認を行う必要があります。押さえておきたいポイントは2つです。

①ベルスピティはCYP阻害薬・誘導薬との併用に際して対応が煩雑です。血中濃度上昇による副作用のリスクから、少なくとも2種類(誘導薬は中程度以上)と併用することは推奨されていません。また、CYP2C9のPoor metabolizer(PM)である患者又は疑いのある患者は1種類との併用も非推奨です。ここは併用薬の変更や副作用のモニタリング等によって、個別対応が必要になると考えられます。

②ゼポジアはMAO-B阻害薬との併用は避けることが望ましいとされています。MAO-Bにより主要活性代謝物が生成され、血中濃度が変動する可能性があるからです。

代謝

エトラシモドは主に肝代謝により消失し、CYP2C8(38%)、CYP2C9(37%)及びCYP3A4(22%)によって主に水酸化体及び酸化体へと代謝され、CYP2C19及びCYP2J2によってもわずかに代謝される

オザニモドはアルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)/アルコールデヒドロゲナーゼ(ADH)及びCYP3A4による一次代謝によりそれぞれC-酸化体及びN-脱アルキル化体へと代謝され、N-脱アルキル化体はN-アセチルトランスフェラーゼ(NAT)-2によりN-アセチル化体が生成するか、MAO-Bにより脱アミノ化されて主要活性代謝物CC112273が生成する。CC112273はカルボニルレダクターゼ(CBR)により還元されて活性代謝物CC1084037が生成するか、CYP2C8による酸化を受けC-酸化体が生成する。CC1084037はアルド・ケトレダクターゼ(AKR)1C1/1C2及び/又は3β-及び11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ(HSD)により速やかに酸化されてCC112273となる。CC112273とCC1084037は酸化還元反応により相互変換される。

ベルスピティ錠、ゼポジアカプセル、電子添文

相互作用の種類や併用時の対応に違いがあります。特にベルスピティは併用薬の数やCYP2C9の遺伝子多型によって対応が変わる点は留意しておきたいところですね。

ベルスピティとゼポジア:妊婦に対する投与

| ベルスピティ | ゼポジア | |

|---|---|---|

| 妊婦又は妊娠の可能性のある女性 | 禁忌 | 禁忌 |

| 妊娠する可能性のある女性 | 本剤投与中及び最終投与後7日間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。また、本剤投与中に妊娠が確認された場合には直ちに投与を中止すること | 本剤投与中及び最終投与後3ヵ月間において避妊する必要性及び適切な避妊法について説明すること。本剤投与中に妊娠が確認された場合には直ちに投与を中止すること |

違いは避妊期間(投与後)です。用意されている患者指導用パンフレットが活用できます。

ベルスピティとゼポジア:生ワクチンの投与

| ベルスピティ | ゼポジア | |

|---|---|---|

| 生ワクチン | 禁忌 生ワクチンを接種すると発症するおそれがある。生ワクチンを接種する必要がある場合、本剤投与開始4週間以上前に接種すること。また、本剤の投与中及び投与終了後最低2週間は接種を避けること | 禁忌 生ワクチンを接種すると発症するおそれがある。生ワクチンによる免疫獲得が必要な場合は、本剤投与開始1ヵ月以上前に接種すること、本剤の投与中及び投与終了後最低3ヵ月間は接種を避けること。 |

違いは生ワクチンを投与するタイミングです。ベルスピティとゼポジアの投与前は大差ないですが、投与終了後は大きく異なる点は押さえておきたいですね。

まとめ

今回はベルスピティ錠とゼポジアカプセルの違いについてまとめました。中でも、肝機能障害患者への投与が使い分けのポイントになると思います。ベルスピティの登場により、潰瘍性大腸炎治療薬の選択肢が広がります。本記事が知識の整理にお役立て頂けたら幸いです!