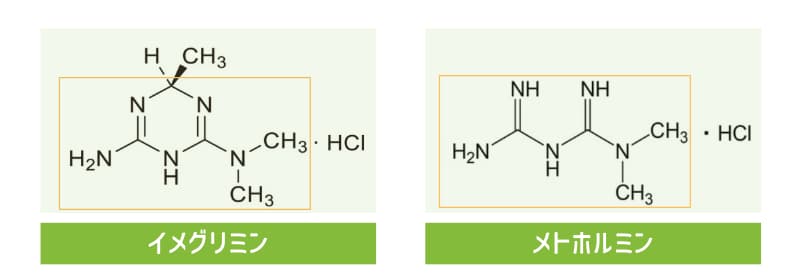

今回のテーマはツイミーグ錠!一般名はイメグリミン、2型糖尿病の薬です。実は、メトホルミンと構造がよく似ています!

そっくりですよね。

・ツイミーグとメトホルミンは何が違うのか?

・改良版?それとも後継?

よくわからないので、勉強がてら調べてみました。押さえておきたいポイントは大きく5つあります。順番に見ていきましょう。

- 作用機序

- 投与方法

- 腎機能障害患者への投与

- 臨床の位置付け

- 注意すべき副作用

ツイミーグの作用機序

ツイミーグはミトコンドリアに働く、新しいメカニズムの2型糖尿病薬です。

イメグリミンは、グルコース濃度依存的インスリン分泌促進作用及びインスリン抵抗性改善作用により、血糖降下作用を発揮する薬剤であり、その作用機序はミトコンドリアへの作用を介するものと想定される。

ツイミーグ錠、電子添文

電子添文の記載から押さえておきたいポイントは3つあります。

- デュアルエフェクト

- ミトコンドリア機能の改善

- メトホルミンとの違い

デュアルエフェクト

- インスリン分泌作用(グルコース依存的)

- インスリン抵抗性改善作用

ツイミーグは新しいクラスに分類されます。今までに、インスリン分泌を促し、加えて抵抗性も改善する薬剤はなかったからです。名前の由来(Dualを意味する“Twin“と”imeglimin”)はここからですね。ツイミーグの登場により、糖尿病薬の選択方法が今までと変わることが予想されます。どのような位置付けになるのか注目ですね。

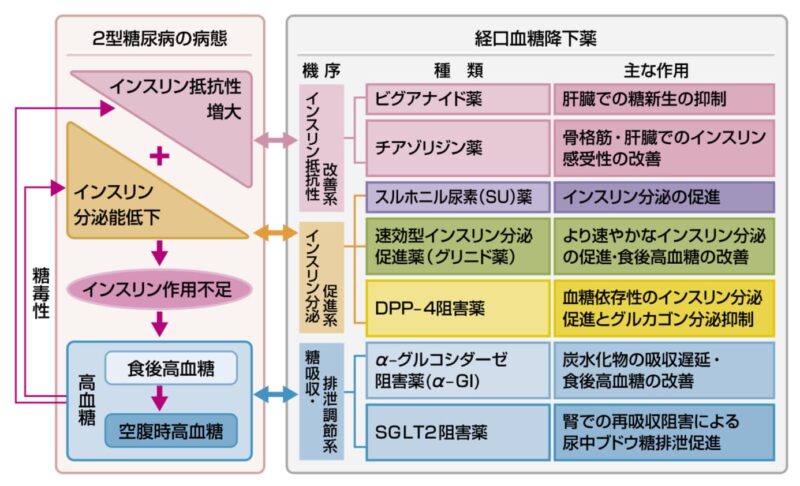

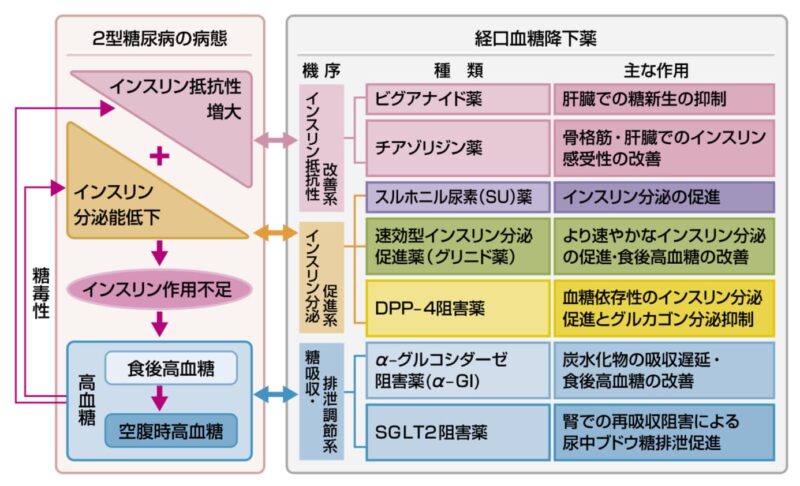

糖尿病治療ガイド2018-2019

ミトコンドリア機能の改善

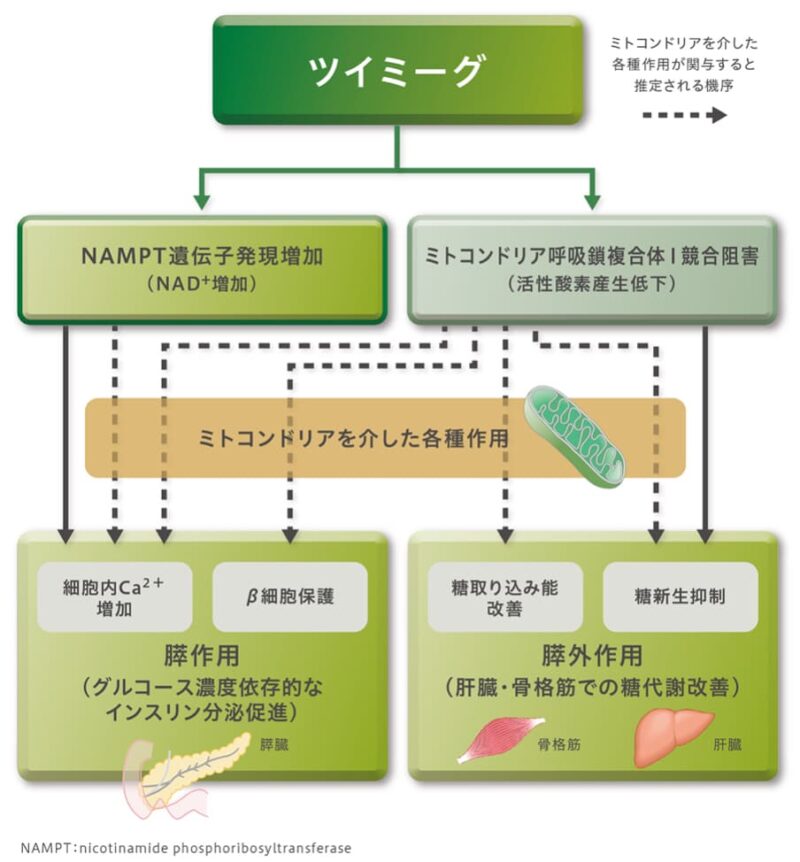

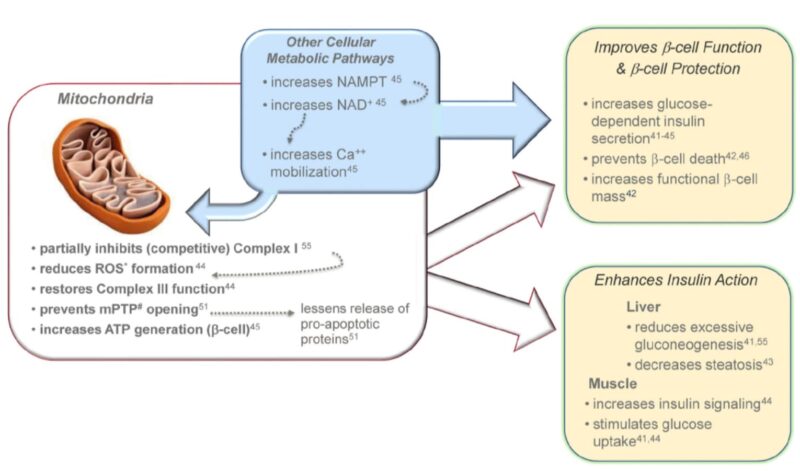

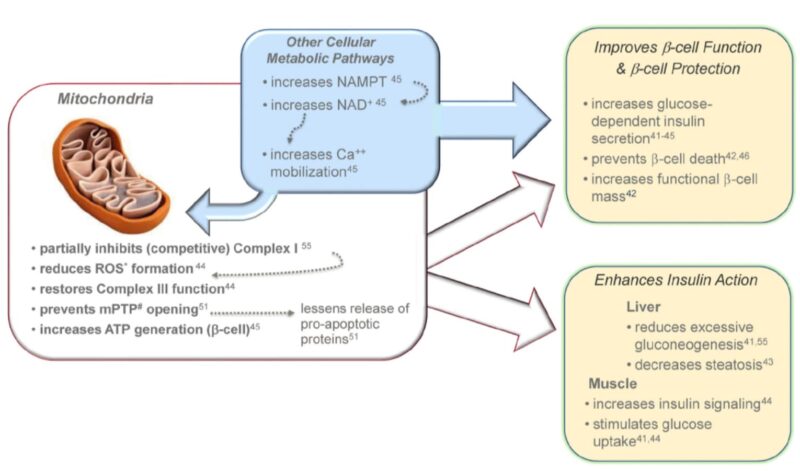

ツイミーグの薬効はミトコンドリアを介したものと考えられています。現時点では推定機序のようです。先述のように、電子添文にも「(ツイミーグ)の作用機序はミトコンドリアへの作用を介するものと想定される」とあります。押さえておきたいのは、下記3つの臓器に対する作用です。

- 膵臓…インスリン分泌、β細胞保護

- 肝臓…糖新生抑制

- 骨格筋…糖取り込み促進

作用機序はかなり難解ですね!

ポイントを抜き出すと以下のとおりです。

- 細胞内NAD+、Ca濃度を増加させる(NAMPT遺伝子発現)

- 活性酸素を低下させる(CompleI複合体を競合阻害)

- 電子伝達系ATPの生成を促す(ComplexⅢ複合体の活性回復)

私はなんとなくしかわかりません^_^。細かい機序は置いといて、【ミトコンドリアの作用を介して、細胞のエネルギー代謝・機能を改善する】という大枠の理解でも良いかなと思っています。SU剤やDPP-4阻害薬のように、特定の酵素や受容体を狙い撃ちするのではなく、多面的な作用で細胞の機能そのものを良くするというイメージですね。

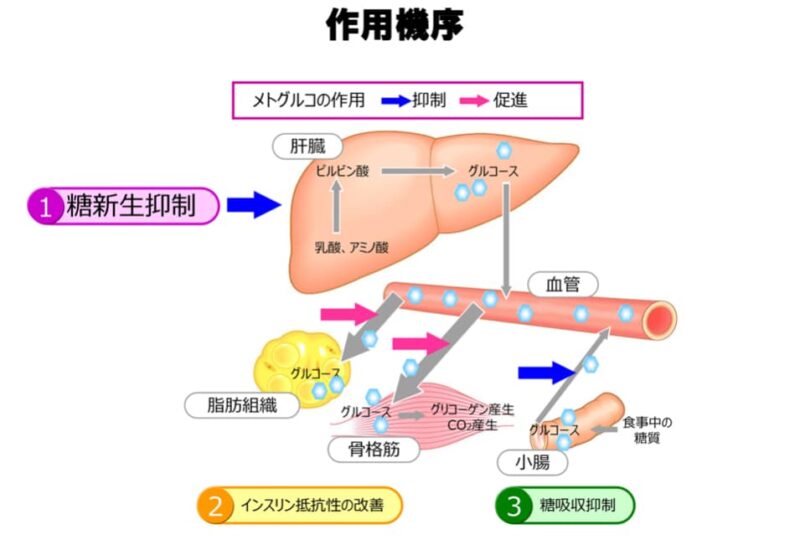

メトホルミンとの違い

では、メトホルミンの違いは何か?気になりますよね。前提として、まだハッキリと分かっておりません。しかし、電子添文やインタビューフォーム等を見比べると、以下の違いがあります。

図で見た方がわかりやすいです!

作用機序の差分を抜き出すと以下のとおりです。

| ツイミーグ | メトホルミン | |

|---|---|---|

| インスリン分泌作用 | あり | |

| β細胞の保護作用 | あり | |

| 消化管からの糖吸収抑制作用 | あり |

ツイミーグは特にβ細胞の保護が興味深いですね。インスリンの導入を遅らせる効果が期待できるかもしれません。一方でメトホルミンは消化管からの糖吸収抑制作用が認められます。電子添文やインタビューフォーム、審議結果報告書等を見た限りでは、ツイミーグの糖吸収抑制に関する記載は見当たらなかったです。あと、脂肪組織における糖の取り込み。メトホルミンに特有のものなのか?それともツイミーグにもあるのか?よくわかりませんでした。

ツイミーグとメトホルミンは構造は似ていても、作用機序や薬効に違いがあります。まだ、ハッキリとわからない点もありますが、ある意味、別物と捉えた方が良いと思いました。

ツイミーグの投与方法

| ツイミーグ | メトホルミン | |

|---|---|---|

| 規格 | 500mg | 250mg/500mg |

| 投与量 | 2000mg(4錠) | 初回500mg 維持750~1500mg 最大2250mg |

| 投与回数 | 1日2回 | 1日2〜3回 |

| 服用時点 | 食後食前の記載なし | 食直前または食後 |

ポイントは2点あります。

- 1日2回の固定用量

- 食事の影響

1日2回の固定用量

ツイミーグは用法用量がシンプルです。1回2錠を1日2回飲みます。誰にでも同じ用法用量です。一方で、メトホルミンはやや煩雑ですね。初回量、維持量、最大投与量と、段階的に投与量の調節を行います。投与方法も2パターン(分2又は分3)だし…。効果や副作用に合わせて加減できるのはメリットですけどね。

食事の影響

ツイミーグは食前食後どちらでもOK。食事の影響を受けないからです。他剤と服用時点を揃えることができます。アドヒアランスの点で良いですね。

この点は、メトホルミンも同様、食事の影響を受けません。ただし、電子添文は食直前(10分前、インタビューフォーム参照)と記載されており、食前(30分前)との区別が気になります。空腹時という点でどちらも変わらないと思いますが…。

ツイミーグ:腎機能障害のある方への投与

2025年4月8日内容を修正しました。電子添文改訂により腎機能障害のある患者への投与制限が緩和され、eGFRに基づいた投与設計について追記されています。

メトホルミンに比べてどうなのか?ツイミーグの方が腎障害の方に使いやすいと思います。なぜなら、尿中未変化体排泄率が低く(ちょうど半分程度)、メトホルミンのように腎機能に関する警告や禁忌の設定がないから(添付文書もスッキリ)です。

承認時は「eGFRが45mL/min/1.73m2未満の方」に投与が推奨されておりませんでしたが、2025年4月8日電子添文の改訂により、「eGFR45mL/min/1.73m2未満10mL/min/1.73m2以上の方」にも減量した上で投与が可能になりました。

| ツイミーグ | メトホルミン | |

|---|---|---|

| 尿中未変化体排泄率 | 42% | 86% |

| 警告 | 腎機能障害又は肝機能障害のある患者、高齢者に投与する場合には、定期的に腎機能や肝機能を確認するなど慎重に投与すること。特に75歳以上の高齢者では、本剤投与の適否を慎重に判断すること | |

| 禁忌 | 重度の腎機能障害(eGFR 30mL/min/1.73m2未満)のある患者又は透析患者(腹膜透析を含む) | |

| 投与量 | (eGFR補正) ・15以上45未満…1回500mg・1日2回 ・10以上15未満…1回500mg・1日1回 2025年4月8日追記 | (eGFR補正) ・45以上60未満…1500mg/日 ・30以上45未満…750mg/日 |

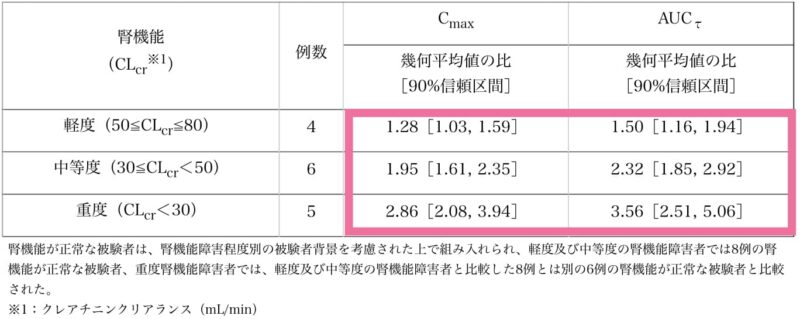

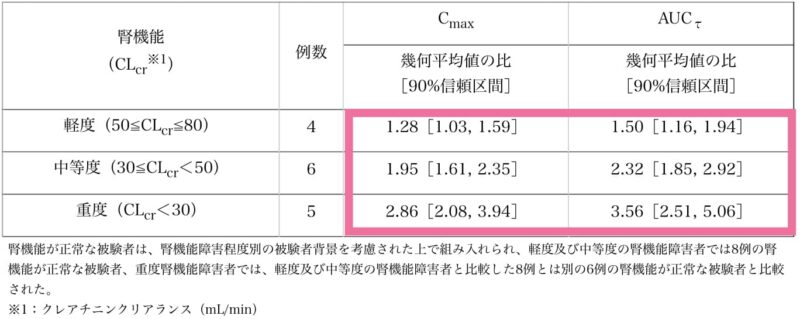

ツイミーグ錠、腎機能障害時の薬物動態

健常者に比べてAUCが中等度で約2.3倍、重度で約3.6倍増加します。減量したら使えそうですが、現時点で減量基準もなく、投与は推奨されておりません。ここはかなり残念な部分!2型糖尿病の人はCKDの合併例も多いので。(2025年4月8日、腎機能に応じた投与量が示されました)

このように、ツイミーグはメトホルミンよりも尿中未変化体排泄率が低く、腎機能障害の人にも使いやすいと考えられます。もちろん、腎機能に応じた投与設計が必要であり、推奨されていないケースもある点は留意しておきましょう。

ただし、eGFRが10mL/min/1.73m2未満の方には使用を避けるべき点は押さえておきましょう。

特に、eGFRが10mL/min/1.73m2以上15mL/min/1.73m2未満の患者には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。投与中は患者の状態に十分に注意し、腎機能のさらなる悪化等が認められた場合には投与の中止を検討すること。

ツイミーグ錠 電子添文

・eGFRが10mL/min/1.73m2未満の患者(透析患者を含む)への投与は推奨されない。

ツイミーグの臨床における位置付け

ツイミーグはどのような場面で使用されるのか?ここが気になるところ!考察してみました。

ツイミーグの選択場面

大きく2つ場面が想定されます。

- 第一選択として

- 他剤が効果不十分の時

第一選択

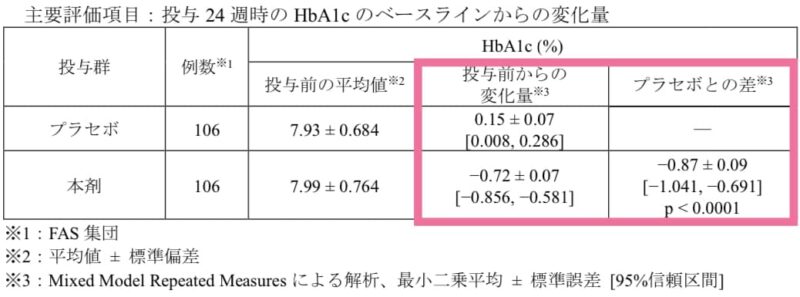

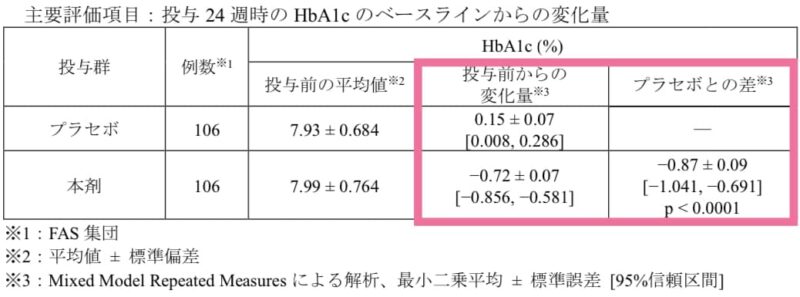

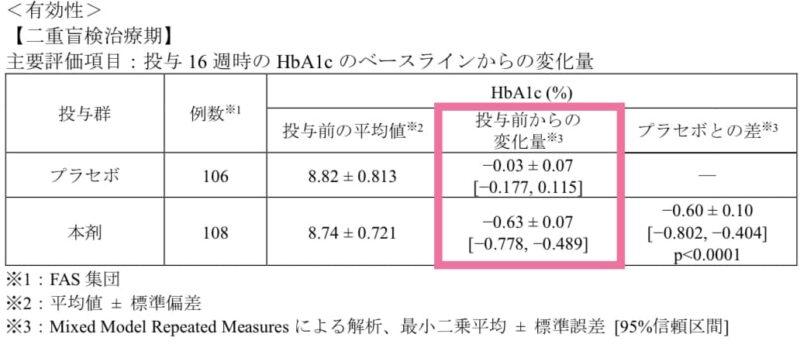

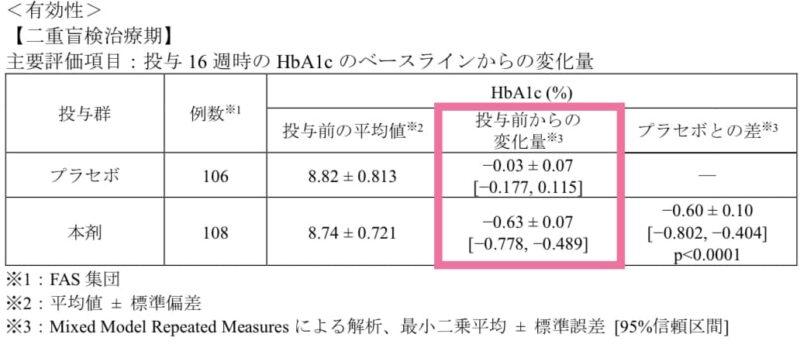

ツイミーグは2型糖尿病の初期治療で使えます。以下のように、単独療法で有効性が示されているからです。

ツイミーグの登場により、初回治療の選択肢が増え薬剤の使い方が変わると思います。どのようになるのか、2つのパターンを予想してみました。

予想①

- インスリン分泌低下…DPP-4阻害薬

- インスリン抵抗性…メトホルミン

- 両方…ツイミーグ

糖尿病の病態に合わせて、薬剤を使い分ける形です。普通に考えたらコレだと思います。ツイミーグのダブルエフェクトを生かせる場面ですね。一方で、ミトコンドリアの機能改善!も魅力的です。ここを強調してもっと積極的に使われるかも知れません。そこで予想されるのが2つ目のパターン。

予想②

- 第一選択…ツイミーグ

- 第二選択(効果不十分の時)

- インスリン分泌低下…DPP-4阻害薬

- インスリン抵抗性…メトホルミン

こちらは、ツイミーグを第一選択とします。2型糖尿病の病態に深く関わっているミトコンドリアの機能不全を改善する効果を重視した薬剤の選択です。β細胞の保護作用を期待して、ファーストで使うのもありだと思います。

・どちらになるのか?

・それとも、どちらでもないのか?

使用動向を見守りたいと思います。

ツイミーグを初期治療で選択するとして、ネックになるのが腎機能。先述のようにeGFR(補正)が45以上でないと投与が推奨されていないからです。この点、製剤によりますが、DPP-4阻害薬は減量又は通常量で対応できるし、メトホルミンは30以上あれば使用できます。現時点ではここが惜しいところです…。2025年4月8日電子添文改訂投与できる場面が増えました。

他剤が効果不十分の時

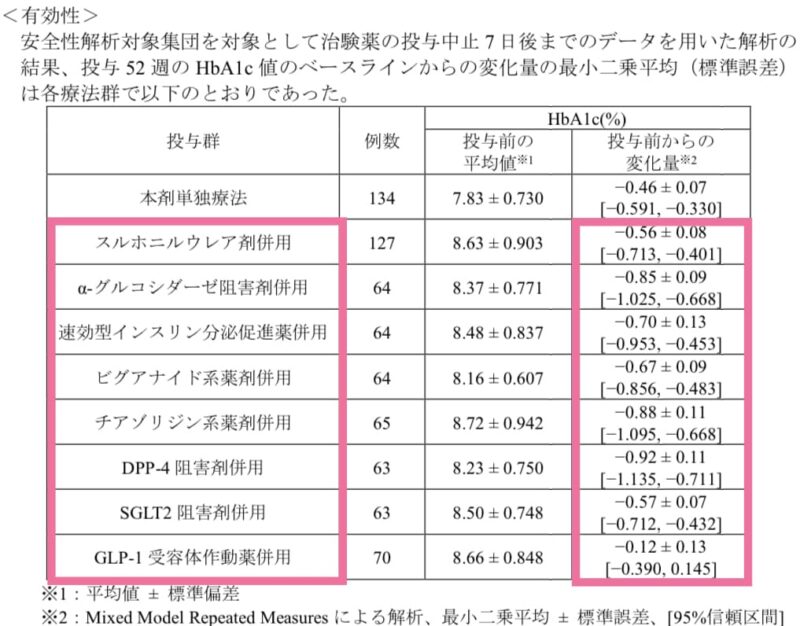

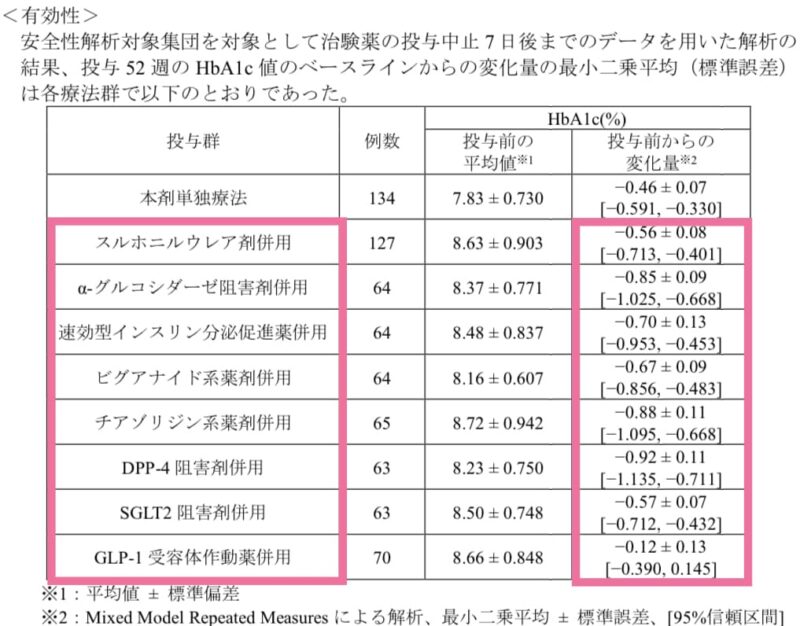

ツイミーグは既存薬に追加して使用できます。以下のように、インスリン療法や単独療法に追加した臨床試験において有効性が示されているからです。

インスリン療法に追加

単独療法に追加

ちなみに、GLP-1製剤との併用は、他剤に比べてHbA1cの低下が弱い傾向が見られました。相性が悪いのかと思いましたが、違うそうです。メーカーの見解では、臨床試験でGLP-1作動薬を使っている人が糖尿病歴が長いのが原因とされています(審議結果報告書参照)

ツイミーグは併用薬の縛りがないのがメリット!構造が似ており、一部作用が重なるメトホルミンとも併用できます。ここは意外でした。

一方で、2型糖尿病薬で以下の組み合わせは推奨されていません。

・グリニド系薬×SU剤

・DPP-4阻害薬×GLP-1作動薬

いずれも作用機序が似通っているからです。他にも、作用機序は違っても有効性や安全性が確認されておらず併用できない組み合わせもあります。たとえば、ミチグリニド(グリニド系)はGLP-1作動薬とチアゾリジン系薬と併用が推奨されておりません。

このように、ツイミーグはミトコンドリアに働くニュークラスの薬剤!効果不十分の際に他剤(制限なし)に上乗せすることにより、有効性が期待できます。第二選択としても使い勝手が良さそうな印象です。

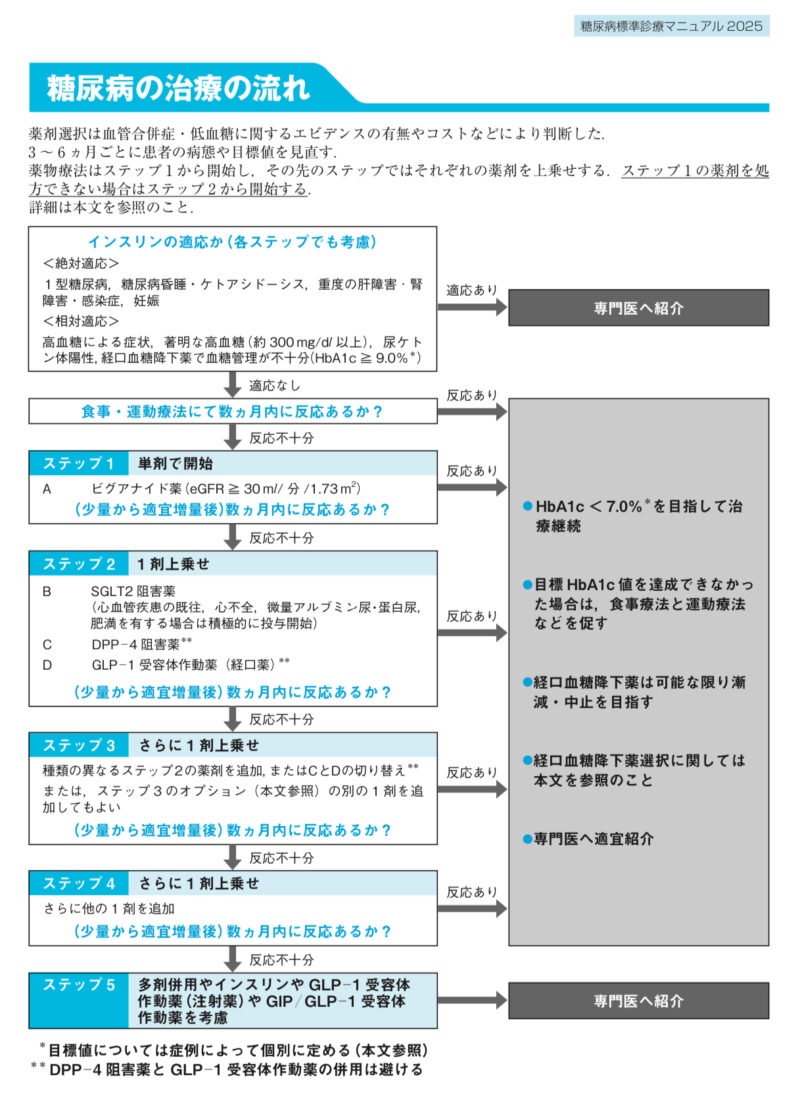

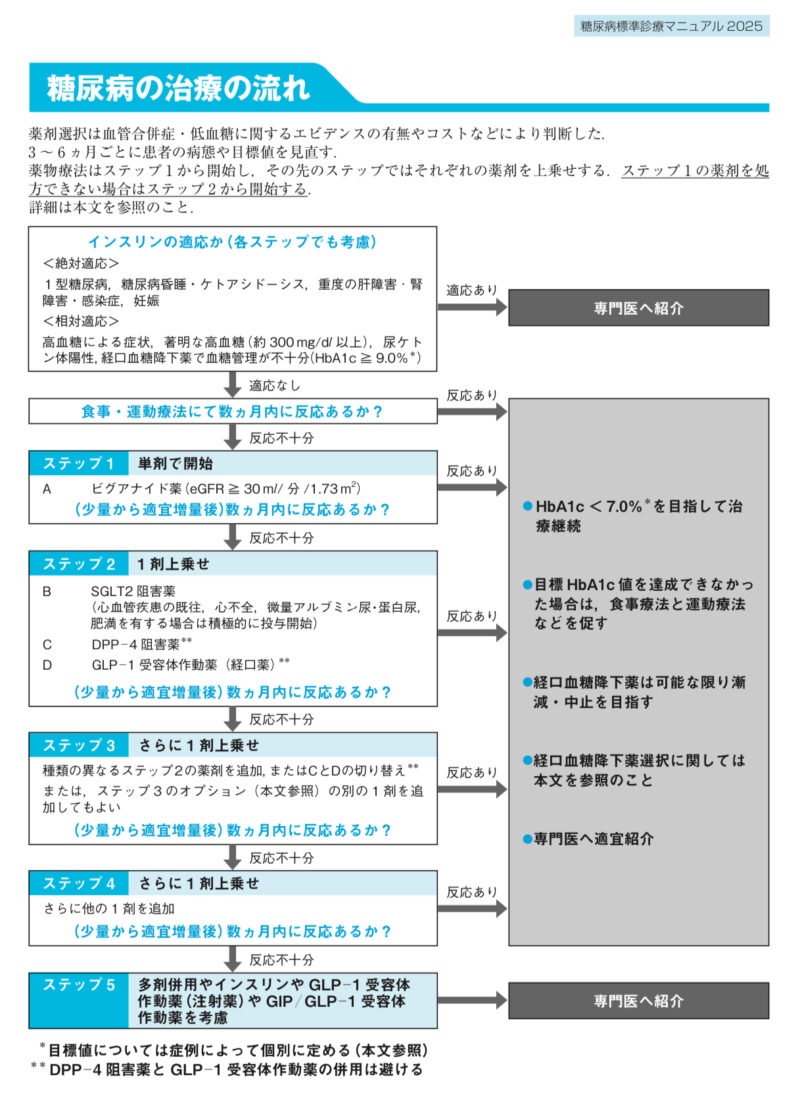

2025年4月に糖尿病標準診療マニュアル2025(一般診療所・クリニック向け)が公開されました。その中で、イメグリミンの選択基準が示され、ステップ3のオプション(H.テトラヒドロトリアジン系薬:イメグリミン)として記載されています(2023年版、2024年版と変わらずです)

他剤が優先される場面

ツイミーグは話題の新薬ですが、現在の治療指針を変えられるのか?やや疑問を感じました。なぜなら、エビデンスの点でメトホルミンやGLP-1作動薬、SGLT2阻害薬に及ばないからです。

米国の糖尿病学会診療ガイドラインではメトホルミンが第一選択です。また、心血管疾患や慢性腎臓病(CKD)、心不全の合併がある場合には、GLP-1作動薬、SGLT2阻害薬等が推奨されています。いずれの薬剤もHbA1cの低下作用に加えて、心血管イベント抑制や心保護、腎保護作用等が認められているからです。

国内においても最近、フォシーガに慢性心不全の適応(DAPA-HF試験の結果より)が追加されました。今後、慢性腎不全にも適応(DAPA-CKD試験の結果により)が追加される見込みです(→追加されました)

一方で、ツイミーグはHbA1cの低下作用に加えてどのような作用があるのか?現時点で未知数です。メトホルミンとよく似ており、同様の効果が期待できるかも知れませんが、よくわかっておりません。今後の状況にもよりますが、心血管疾患や心不全、CKDなどの合併がある人には、メトホルミンやGLP-1作動薬、SGLT2阻害薬等が優先される傾向は続くと考えられます。

ツイミーグの安全性

最後にツイミーグの安全性について。押さえておきたいのは下記3つの副作用です。

- 低血糖

- 消化器症状

- 乳酸アシドーシス

順番に見ていきましょう。

低血糖

低血糖は真っ先に思い浮かぶ副作用ですね。国内第3相臨床試験(単独療法)における低血糖の発現頻度は以下のとおりです。

- イメグリミン…2.8%(3/106)

- プラセボ…0.9%(1/107)

重篤な低血糖はなく、SMBGによる無症候性ものがほとんどでした。ツイミーグは単独では低血糖リスクは高くありません。インスリン分泌作用がありますが、グルコース依存的であるためと考えられます。単独では低血糖が起こりにくいのはメトホルミンと同様ですね。

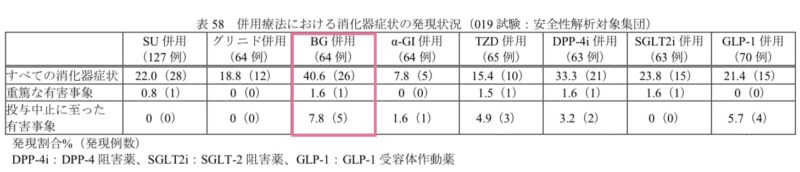

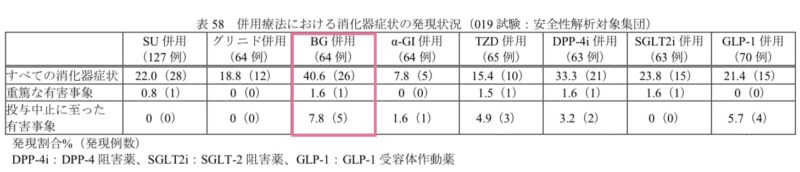

ただし、併用療法の場合は注意が必要です。

単独療法と同様に、重篤な低血糖はなく、SMBGによる無症候性低血糖がほとんどでしたが、SU剤とグリニド系薬は他と比べて頻度が高い傾向があります。インスリン製剤はもちろん、インスリン分泌を促す薬との併用には注意ですね。

併用注意には以下の記載があります。ツイミーグは固定用量であるため、相手の薬剤を減量するかたちですね。

低血糖の発現に注意すること。特に、インスリン製剤、スルホニルウレア剤又は速効型インスリン分泌促進薬と併用する場合、低血糖のリスクが増加するおそれがある。これらの薬剤による低血糖のリスクを軽減するため、インスリン製剤、スルホニルウレア剤又は速効型インスリン分泌促進薬の減量を検討すること。

ツイミーグ電子添文

消化器症状

ツイミーグは下痢や嘔吐、悪心、上腹部痛などの消化器症状が現れる可能性があります。国内第3相臨床試験(単独療法)における消化器症状の発現頻度は以下のとおりです。

- イメグリミン…11.3%(12/106)

- プラセボ…8.4%(9/107)

症状はほとんどが軽度であり、頻度はプラセボと大きく変わらないという結果。しかし、ビグアナイド系薬との併用時には気をつけなければなりません。他剤と比べて発現頻度が高い傾向が認められているからです。

もともとメトホルミンも消化器症状が起こりやすく、相加効果だと考えられます。重要な基本的注意にも以下の記載があり、併用の際は服薬後のフォローが必要です。

重要な基本的注意

ツイミーグ電子添文

本剤とビグアナイド系薬剤は作用機序の一部が共通している可能性があること、また、両剤を併用した場合、他の糖尿病用薬との併用療法と比較して消化器症状が多く認められたことから、併用薬剤の選択の際には留意すること

乳酸アシドーシス

メトホルミンの代表的な副作用です。構造が似ているので気になりますね。

ツイミーグは現時点で乳酸アシドーシスのリスクは高くありません。臨床試験において認めておらず、また作用機序からも起こりにくいと考えられているからです。

ツイミーグは乳酸アシドーシスのリスクが低い理由

そもそもメトホルミンで乳酸アシドーシスが起こるのはなぜか?解糖系で生じた乳酸が電子伝達系で利用されないからです。メトホルミンはcomplexIの非競合的阻害により、電子伝達系(ATP産生)を妨げ、乳酸の代謝を抑制します。また、乳酸からピルビン酸が生成される際に生じるNADHをミトコンドリアへ移動させるmGPDH活性も阻害するのも一因のようです。

一方で、ツイミーグはメトホルミン同様にcomplexIを阻害しますが、電子伝達系(ATP産生)への影響は大きくありません。競合的阻害であり、complexⅢの活性を回復させる作用もあるためです。また、mGPDH活性阻害も認められておりません。メトホルミンと異なる機序から、乳酸アシドーシスのリスクは低いとされています(ツイミーグ錠、審議結果報告書参照)

ただし、発売後の副作用報告には注視しなければなりません。乳酸アシドーシス自体、発生頻度が低く、またリスク因子である腎機能障害の方が臨床試験に組み込まれていないからです。服薬後のフォローが必要ですね。

まとめ

今回はツイミーグの特徴について、メトホルミンとの比較を加えながら解説しました。ツイミーグとメトホルミンは構造がそっくり!だけど、別物だと扱った方が良いと思いました。改良版でもなければ、後継でもありません。

インスリンの分泌促進と抵抗性改善作用を併せ持つ!ニュークラスのミトコンドリア機能改善薬です。

メトホルミンを含め他剤と併用できるし、もちろん初回から使うこともできます。ツイミーグの登場により、現在の診療指針がどのように変わるのか楽しみですね。発売後の使用動向等を含め注目していきたいと思います♪