今回のテーマはタペンタ錠!

一般名はタペンタドール、オピオイド鎮痛薬に分類されています。

最近では、がん性疼痛に使える薬が増えました。

その中で、

タペンタ錠はどのような特徴があるのか?

従来薬トラマドール、オキシコドンと比較しながら解説します。

タペンタ錠は、販売元ムンディファーマ(製造販売元はヤンセンファーマ社)が製造委託先との交渉を続けていましたが、契約に至らず2023年6月に製造ラインが閉鎖された状況です。最終製造品の在庫が尽きた時点で欠品になる見込みとなっています。

タペンタとトラマドールの比較

まずは、タペンタとトラマドールの比較から。

| 製品名 | タペンタ | トラマール |

|---|---|---|

| 一般名 | タペンタドール | トラマドール |

| 規格 | 錠25mg・50mg・100mg | OD錠25mg・50mg、注100mg |

| 作用機序 | オピオイドμ受容体アゴニスト セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害(SNRI) | |

| 適応症 | 中等度から高度の疼痛を伴う ①各種がんにおける鎮痛 | 内服 非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛 ①疼痛を伴う各種がん ②慢性疼痛 注射 下記疾患ならびに状態における鎮痛 各種癌、術後 |

| 用法用量 | 50〜400mg分2 | 100〜300mg分4 (最大1回100mg、1日400mg) |

| 代謝 | グルクロン酸抱合 | CYP2D6,CYP3A4 |

一言でいうなら、

タペンタはトラマールの改良版です!

押さえておきたいポイントは大きく5つ。

- 分類

- 作用機序

- 適応症

- 代謝

- 腎機能障害患者への投与

分類

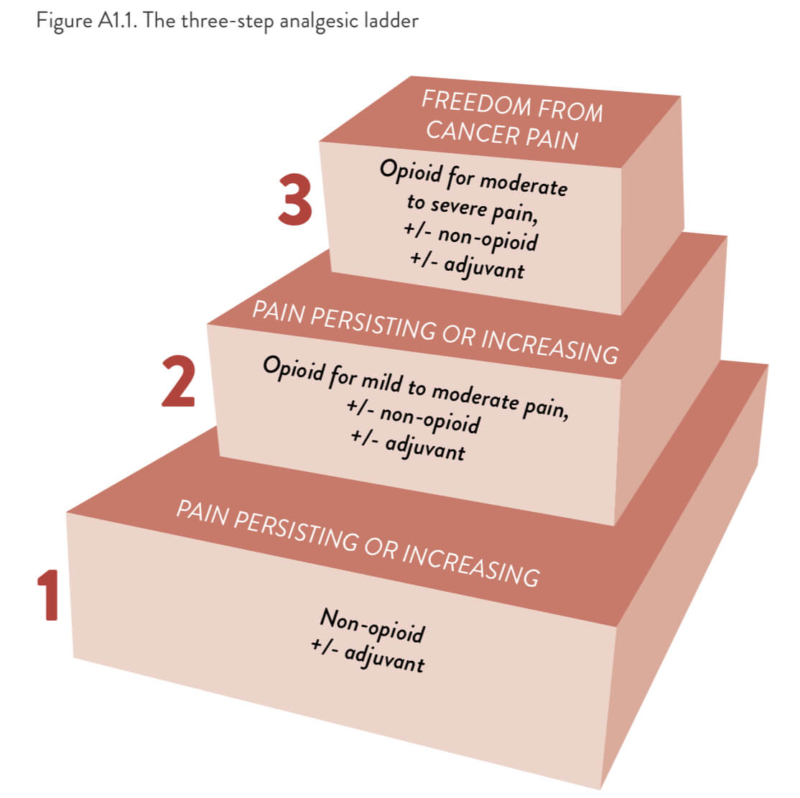

ご存知の通り、がん性疼痛の治療薬は3つに分類されます。

- 非オピオイド鎮痛薬

…アセトアミノフェン、NSAIDs - 弱オピオイド鎮痛薬

…コデイン、トラマドール - 強オピオイド鎮痛薬

…モルヒネ、オキシコドン、タペンタドール、ヒドロモルフォン、フェンタニル

タペンタは強オピオイド薬です。中等度から重度のがん性疼痛に使います。一方で、トラマドールは弱オピオイド薬、軽度から中等度の痛みがある人が対象です。

WHOがん性疼痛に関するガイドラインは2018年の改訂により、がん疼痛5原則から除痛ラダーの文言(by the ladder:除痛ラダーにそって効力の順に)が削除されました。段階的に痛み止めを選択する必要はなく、患者ごとの痛みの強さに合わせて、初回から強オピオイドを選択することも可能です。

作用機序

- μ-オピオイド受容体刺激

- SNRI

タペンタとトラマールは上記2つの作用(デュアルアクション)を示します。痛みを脳に伝える①上行性経路を抑制するオピオイド作用と②下行性疼痛抑制経路の賦活により痛みを抑えるSNRI作用です。

一方で、親和性(オピオイド受容体)と選択性(NAと5-HT)に違いがあります。順に見ていきましょう。

オピオイドμ受容体への親和性

タペンタはトラマドールとその活性体に比べて、μ受容体への親和性が高い(数十〜数百倍程度)のが特徴です。国立がん研究センターのオピオイド換算表によると、タペンタの力価はトラマールの1.5倍に相当します(タペンタドール200mg≒トラマードール300mg)。

| 成分名 | ヒト(平均値) |

|---|---|

| モルヒネ | 0.0090 |

| タペンタ | 0.16 |

| トラマドール | 17.0 |

| トラマドール活性体 | 3.19 |

②セロトニン(5-HT)取り込み阻害作用

タペンタはノルアドレナリン(NA)の選択性が高く、セロトニン(5-HT)取り込み阻害作用が弱い(約1/5倍)のが特徴です。セロトニン症候群など5-HTを介する副作用の軽減が期待できます。

| 成分名 | NA (ノルアドレナリン) | 5-HT (セロトニン) |

|---|---|---|

| モルヒネ | >100 | >100 |

| タペンタ | 0.48 | 2.37 |

| トラマドール | 1.8 | 1.9 |

| トラマドール活性体 | 2.4 | 11 |

一方で、トラマドールの選択性は同じくらいです。活性体になるとNAの方が強くなります。タペンタ>トラマドール活性体>トラマドールの順ですね。

鎮痛効果はNAの寄与が大きい!

5-HTよりもNAのα2受容体刺激作用の関与が大きいとされています。NAの選択性が高い方が強い鎮痛効果が期待できるわけです。

- セロトニン症候群とは?

-

セロトニン作動性神経が興奮した状態で、以下の症状を発現します。

- 精神症状…不安になる、混乱する、いらいらする、興奮する、動き回る

- 錐体外路症状…手足がぴくぴく動く、震える、体が固くなる

- 自律神経症状…汗をかく、熱がでる、下痢になる、脈が速くなる

適応

中等度から高度の

非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛

タペンタの適応はがん性疼痛のみです。がん以外の痛みに用いることはできません。一方で、トラマールは慢性疼痛にも使用できます。変形性膝関節症や関節リウマチ、腰痛症、帯状疱疹後神経痛など適応が広めです。

代謝

タペンタは代謝がシンプルです。肝臓でグルクロン酸抱合と硫酸抱合を受けます。

(代謝)タペンタドールは、投与した約97%が代謝される。主要な代謝経路は、グルクロン酸抱合であり、経口投与後、約70%(グルクロン酸抱合体が55%、硫酸抱合体が15%)が抱合体として、3%が未変化体として尿中に排泄された。

タペンタ錠 添付文書

一方で、トラマールは代謝が2段階です。

- CYP2D6とCYP3A4で代謝…第一相反応

- その後、グルクロン酸または硫酸抱合…第二相反応

(代謝)トラマドールの主な代謝経路は、O-及びN-脱メチル化(第一相反応)並びにそれらの代謝物のグルクロン酸又は硫酸抱合(第二相反応)であった

トラマールOD錠 添付文書

代謝物が活性を示し、酵素活性により効果にばらつきが出る可能性があります。遺伝的にCYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者では呼吸抑制等の副作用に注意が必要です。

(その他の注意)遺伝的にCYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者(Ultra-rapid Metabolizer)では、トラマドールの活性代謝物の血中濃度が上昇し、呼吸抑制等の副作用が発現しやすくなるおそれがある。

トラマールOD錠、添付文書より

腎機能障害患者への投与

タペンタは腎機能に応じた投与量調節が必要ありません。投与量のほとんどが尿中から排泄(99%)さるものの、大部分が鎮痛効果を示さない非活性体だからです。

(排泄)タペンタドール及びその代謝物は、投与量の99%が尿中に排泄された。

(代謝)なお、大部分の代謝物は鎮痛作用を示さず、鎮痛作用を示す代謝物の生成はわずかであることから、代謝物は鎮痛作用に寄与しないと考えられた。

タペンタ錠 添付文書

一方で、トラマールは腎機能に応じた投与量の調節が欠かせません。活性体が腎臓から排泄されるからです。高齢者やCKD患者さんでは効果、副作用を見ながら慎重に投与する必要があります。

(腎機能障害患者)患者の状態を考慮し、投与間隔を延長するなど慎重に投与すること。高い血中濃度が持続し、作用及び副作用が増強するおそれがある

トラマールOD錠 添付文書

ここまでが、タペンタとトラマドールの比較です。作用機序や適応、代謝の違い等に注目するとそれぞれの特徴がくっきり見えてきます。特にオピオイド受容体への親和性やNAと5-HTの選択性の違いは、薬剤師として押さえておきたいところですね。

次は、オキシコドンとの比較を見ていきましょう。

タペンタとオキシコドンの比較

続いてタペンタとオキシコドンの比較。

| 製品名 | タペンタ | オキシコンチンTR |

|---|---|---|

| 一般名 | タペンタドール | オキシコドン |

| 規格 | 錠25mg,50mg,100mg | TR錠5mg,10mg,20mg,40mg 注10mg,50mg(オキファスト) |

| 作用機序 | オピオイドμ受容体アゴニスト セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害(SNRI) | オピオイドμ受容体アゴニスト |

| 適応症 | 中等度から高度の疼痛を伴う ①各種がんにおける鎮痛 | 中等度から高度の疼痛を伴う①各種癌における鎮痛 非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の ②慢性疼痛における鎮痛 |

| 用法用量 | 50〜400mg分2 | 10〜80mg分2 (がん性疼痛) |

| 代謝 | グルクロン酸抱合 | CYP3A4、CYP2D6 |

共通点

簡単に共通点を確認します。

有効性は同じ

日韓共同の第3相臨床試験

- 対象…NRSスコアが4以上の中等度から高度のがん性疼痛を有するオピオイド新規導入患者340名

- 方法…タペンタ25mg×2で開始(適宜増減、最大400mg)

- 比較…オキシコドン5mg×2で開始(適宜増減、最大80mg)

結果は以下のとおり

- NRSベースライン…タペンタ5.35、オキシコドン5.27

- 投与最終3日間…タペンタ2.64、オキシコドン2.71

- スコア変化量…タペンタ−2.69、オキシコドン−2.57

→群間差-0.06[-0.51,0.38]、非劣性という結果でした。

どちらも徐放性製剤です!

タペンタとオキシコドンは徐放錠です。1日2回服用します。

(重要な基本的注意)本剤は徐放性製剤であることから、服用に際して噛んだり、割ったり、砕いたり、溶解したりせず、必ず飲み物と一緒にそのまま服用するよう指導すること。

タペンタ錠 添付文書

(重要な基本的注意)本剤は徐放性製剤であることから,急激な血中濃度の上昇による重篤な副作用の発現を避けるため,服用に際して割ったり,砕いたり,あるいはかみ砕かないよう患者に指導すること

オキシコンチンTR錠 添付文書

ここからは、両薬剤を比較しながら、

・タペンタ錠のメリットとデメリット

を見ていきましょう。

タペンタ錠のメリット

大きく2つあります。

- 胃腸障害が少ない

- 神経障害性疼痛に有用

タペンタは胃腸障害が少ない

オキシコドンよりもオピオイドに起因した胃腸障害の副作用のリスクが低いとされています。

上記臨床試験(用量調節期)におけるオピオイド特有の有害事象頻度は以下のとおりでした。

| 有害事象 | タペンタ | オキシコドン |

|---|---|---|

| 傾眠 | 13.1% | 16.9% |

| 悪心 | 19.0% | 26.7% |

| 嘔吐 | 13.7% | 16.3% |

| 便秘 | 16.7% | 27.3% |

| 呼吸抑制 | 0% | 0.6% |

| 浮動性めまい | 1.8% | 2.3% |

オピオイドに特徴的な有害事象のうち、胃腸障害(悪心と嘔吐、便秘)はタペンタの方が低い傾向が見られました。メーカーが売りにしている部分です。

なぜタペンタは胃腸障害が少ないのか?

理由はμオピオイド受容体に対する親和性が低いためです(モルヒネに比べて10分の1くらい)。

よって、タペンタは消化器症状の訴えがある患者さんに有用だと考えられます。たとえば、新規導入時やオピオイド投与中に胃腸障害を認める場合です。

神経障害性疼痛に有効!

タペンタはμオピオイド受容体刺激作用に加えて、NA再取り込み阻害作用を併せ持つからです。

ESMOの臨床ガイドライン(AnnOncol,2018)

[がんによる神経障害性疼痛]

・オピオイド単独では十分な鎮痛効果が得られない場合にはオピオイドと鎮痛補助薬を併用して治療する

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2020

・ガバペンチン、プレガバリン、デュロキセチン、三環系抗うつ薬は、神経障害性疼痛の第一選択治療として推奨される

現時点ではタペンタに関する記載はありませんが、SNRIであるデュロキセチンと同様の作用を併せ持つことを考えると、効果は期待できそうですね。

次はタペンタの弱点ともいえる、使い勝手が良くない部分を紹介します。

タペンタ錠のデメリット

大きく5つあります。

- 経口投与が困難な場合に使えない

- 錠剤が大きい

- 同成分のレスキュー薬がない

- セロトニン作用薬との併用に注意

- 初回用量に制限がある

経口投与が困難な場合に使えない

タペンタの剤型は内服のみだからです。経口投与が可能な患者さんが対象になります。

一方、オキシコドンは内服に加えて注射薬オキファストが2012年5月に販売されました。病状が進行して経口投与が難しくなった患者さんにも対応できます。

普通なら、嚥下機能が低下した人には粉砕して投与することが可能ですが、タペンタは錠剤が非常に固く、ミキサーなど通常の方法では粉砕ができません。乱用を防止するための改変防止技術(TRF)が施された製剤だからです。

溶解するとゲル化するため、注射器で吸うことも不可能です。水に溶かして胃ろうや腸ろうからの投与もできません。

錠剤が大きい

タペンタは楕円状でサイズが大きめです。

| タペンタ錠 | オキシコンチンTR錠 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 規格 | 25mg・50mg・100mg | 5mg | 10mg | 20mg | 40mg |

| 長径 | 17mm | 7.1mm | 7.1mm | 7.1mm | 7.1mm |

| 短径 | 7mm | ||||

| 厚さ | 5mm | 4.8mm | 4.7mm | 4.5mm | 4.3mm |

規格は全部で3種類(25mg・50mg・100mg)あります。いずれも大きさは共通で、トラムセット配合錠より一回り大きく、カロナール錠500mgと同じくらいです。

オキシコンチンTR錠に比べるとかなり大きいので、特に高齢者など嚥下機能が低下した患者さんでは飲みにくく、処方時にはきちんと内服できるか、確認が必要だと思います。

速放性製剤(レスキュー薬)がない

タペンタは成分が同じ速放性の薬がありません。

がん性疼痛の管理は定期投与の徐放性オピオイド薬で持続痛を抑えながら、突出痛に対しては速放性製剤(レスキュー薬)を投与するのが一般的です。

レスキュー薬の選択は、徐放性製剤と同成分の製剤が用いられます。

定時服用薬とレスキュ薬の組み合わせ

- オキシコドン徐放錠…オキノーム散

- モルヒネ徐放錠…オプソ内服液

- フェンタニルテープ…アブストラル舌下錠、イーフェンバッカル錠

こんな感じで、定期投与薬と同成分のレスキュー薬を選択するのが基本です。タペンタは速放性の製剤がないので、オキノーム散やオプソ内服液で代用することになります。

セロトニン作用薬との併用に注意!

タペンタはNAへの選択性を高めた製剤ですが、5-HTへの作用も残されているのでセロトニン症候群のリスクに注意が欠かせません。

タペンタと併用禁忌!

- セレギリン塩酸塩(エフピー)

- ラサギリンメシル酸塩(アジレクト)

- サフィナミドメシル酸塩(エクフィナ)

- ナルメフェン(セリンクロ)

MAO阻害薬(上から3つ)とアルコール依存症治療薬(4番目)は併用禁忌です。また、三環系抗うつ剤やセロトニン作動薬(SSRI、SNRI等)とは併用注意です。うつ症状や鎮痛補助薬としてタペンタに併用する場合もあるので副作用のモニタリングが欠かせません。

オキシコドンも併用薬に注意!

・併用禁忌…ナルメフェン(セリンクロ)

CYP3A4を介した併用注意薬などもあります。

初回用量に制限がある

タペンタは初回投与時に1日400mgを超えて投与できません。

(用法及び用量に関連する使用上の注意)他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更する場合には、前治療薬の投与量等を考慮し、投与量を決めること。本剤の1日投与量は、タペンタドールとして、オキシコドン徐放錠1日投与量の5倍を目安とするが、初回投与量として400mg/日を超える用量は推奨されない(タペンタドールとして400mg/日を超える用量を初回投与量とした使用経験はない)

タペンタ錠、添付文書

タペンタ25mgはオキシコドン5mgに相当するので、オキシコドンを1日80mgを超えて飲んでいる人がタペンタに切り替えることはできません。高用量で服用されている人は意外と多いので、オピオイドスイッチングの際には気をつけたいです。

初期用量でなければ400mgを超えることは可!

初回投与量がダメなだけで、最大投与量が400mgというわけではありません。ただし、500mgを超える使用経験はないので、増量の必要性を十分検討した上で投与することになります。

(用法及び用量に関連する使用上の注意)1日投与量が500mgを超える使用に関する成績は得られていないため、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。

タペンタ錠、添付文書

まとめ

ポイントは以下のとおりです。

タペンタとトラマドールの比較

- 鎮痛効果を高め、副作用を軽減させるのが開発コンセプト

- 代謝過程がシンプル、遺伝子多型や代謝の影響を受けにくい

タペンタとオキシコドンの比較

- オピオイド特有の有害事象(傾眠、悪心、嘔吐、便秘など)の頻度が少ない

- 神経障害性疼痛の抑制効果が期待できる

- デメリットは剤型が内服のみ、錠剤が大きい、速放性製剤がない、セロトニン症候群のリスク、初回投与量の制限など

今回はタペンタの特徴について、トラマドール、オキシコドンと比較しながら解説しました。2つの薬を比べてみると、共通点と違いがはっきりするので、より理解が深まると思います♪