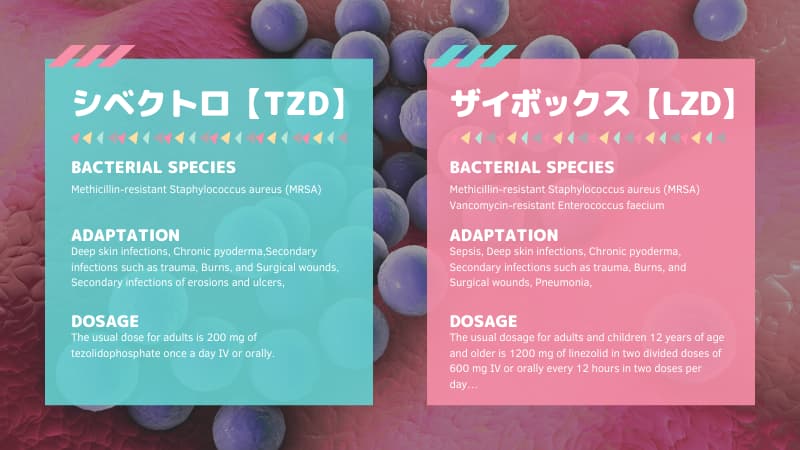

今回のテーマはシベクトロとザイボックス!

どちらもオキサゾリジノン系の合成抗菌薬です。最近ではMRSA感染症にバンコマイシンと同様に第一選択薬として使用されるケースが増えています。

ザイボックス(リネゾリド:LZD)に続き、2018年8月からは新たにシベクトロ(テジゾリドリン酸エステル:TZD)が使用できるようなりました。

・両者の共通点は?

・一方で、何が違うのか?

勉強がてら調べたので共有したいと思います。

シベクトロとザイボックス:共通点

まずは共通点から。大きく9つあります。

- 抗MRSA薬

- 抗菌スペクトル

- 内服と注射の2規格

- 作用機序

- 組織移行性が良い

- 有効性

- 腎障害患者でも通常量使用可

- 肝障害患者でも減量不要

- PK-PDパラメータ

順番にさらっと確認しましょう。

①抗MRSA薬

先述のように、シベクトロとザイボックスは抗MRSA薬に分類されています。MRSAはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌の略で、院内感染でよく話題になる耐性菌です。

参考までに

抗MRSA薬は構造の違いから4種類に分類されます。

- グリコペプチド系…バンコマイシン(VCM)、テイコプラニン(TEIC)

- アミノグリコシド系…アルベカシン(ABK)

- 環状リポペプチド系…ダプトマイシン(DAP)

- オキサゾリジノン系…リネゾリド(LZD)、テジゾリド(TZD)

②抗菌スペクトル

シベクトロとザイボックスの抗菌スペクトルはほぼ同じです。in vitroでは下記のようにグラム陽性球菌や桿菌に幅広く抗菌活性を示します。MRSAだけに効くわけではないんですね。

- 黄色ブドウ球菌(MRSA、MSSA)

- 表皮ブドウ球菌(MS-CNS、MR-CNS)

- 連鎖球菌(S. pyogenes、S. agalactiae、S. pneumoniae)

- 腸球菌(フェカーリス、フェシウム)

- C. jeikeium(コリネバクテリウム)

- L. monocytogenes(リステリア)

ちなみに、

シベクトロは米国ではMRSAに加えてレンサ球菌や腸球菌等を含む急性細菌性皮膚・皮膚組織感染症に、ザイボックスも黄色ブドウ球菌や肺炎球菌による院内肺炎や市中肺炎等に適応があります。国内の適応は後述しますね。

③内服と注射の2規格

シベクトロとザイボックスは注射薬に加え経口剤を選択できます。ここが他のMRSA薬との違いですね。

- シベクトロ点滴静注用200mg、同錠200mg

- ザイボックス注射液600mg、同錠600mg

以下のように、注射薬と内服薬で用量の換算量が同じです。

TZD:注200mg ≒ 錠200mg

LZD:注600mg ≒ 錠600mg

なぜかというと、

バイオアベイラビリティー(BA)が高く、経口薬であっても注射薬と同じくらいのAUCが得られるからです。TZDの方が低めですが、大差はありません。

どちらも経口スイッチ療法ができます

はじめに点滴治療を始めて、しばらくして内服治療に切り替えることが可能です。メリットは注射に伴う負担が減り、外来診療で投薬を続けることができる点ですね。

④作用機序

シベクトロとザイボックスは作用機序が同じです。

- 作用…細菌のタンパク質合成を阻害する

- 作用点…細菌リボソームの50Sサブユニットに結合

また、どちらも静菌的に作用します。ここは他の抗MRSA薬との違いですね。

⑤組織移行性が良い

シベクトロとザイボックスは、どちらも組織移行性が良いのが特徴です。血液中にとどまらず、細胞外液(血液と細胞間隙)と細胞内液にも広く分布します。

分布容積を比較すると下記です

※各種添付文書より(TZD、LZD、ABKは体重60kgと仮定)

分布容積は組織移行性のパラメータです

0.6L/kgの薬剤は、血中へ移行後、組織全体へ薬物が行き渡ることを意味します。たとえば体重60kgの人は体液量が36リットル(体重の60%)であり、分布容積(60kg×0.6L/kg)とイコールになるからです。

シベクトロとザイボックスは分布容積が0.6L/kgを超えているので、血中にとどまらず組織全体に移行しやすい薬剤だといえます。

一方で、0.2L/kgの薬剤は組織移行がよくありません。たとえば、アルベカシンですね。ほとんどが細胞外液(体重の20%※血液5%と組織間隙15%)にとどまると考えられます。

⑥有効性

シベクトロとザイボックスの有効性(皮膚・軟部組織感染症における)は同等です。

国内第3相臨床試験

シベクトロの国内臨床試験を確認しておきましょう。こちらはTZDのスイッチ療法(静脈内投与から経口投与へ)における有効性と安全性をリネゾリドと比較した試験です。

海外第3相臨床試験

続いてシベクトロの海外第3相臨床試験も合わせて確認しておきます。リネゾリドとの比較です。

また、ABSSSI患者658例を対象に行ったESTABLISH-2試験(静脈内から経口投与への切り替え可※1試験との大きな違い)でも、投与後48〜72時間の早期臨床効果は非劣性でした(TZD:85.2%、LZD:82.6%)

共通の適応である皮膚粘膜組織感染症では、シベクトロとリネゾリドの効果は変わらない点を押さえておきましょう。

⑦腎障害患者でも通常量使用可

シベクトロとザイボックスはCKD、透析患者さんでも減量する必要はなく、通常量を投与できます。腎臓からの排泄率が低いからです。

- LZD…尿中未変化体排泄率30%(代謝物も尿中排泄:抗菌活性ほぼなし)

- TZD…尿中回収率18%(おもに硫酸抱合体:抗菌活性なし)

あえていうなら、シベクトロの方が腎機能障害の人には使いやすいです。ザイボックスのように添付文書において【特定の背景を有する患者に関する注意】に記載がないからです。重度腎機能障害患者では、血小板減少症の発現リスクが高くなる可能性があります。

シベクトロ

(特定の背景を有する患者に関する注意)

なし

(薬物動態、腎機能障害患者の項)

血液透析施行又は未施行の重度腎機能障害患者にテジゾリドリン酸エステル200mgを単回点滴静注したとき、腎機能正常対照群と比較して、透析未施行の重度腎機能障害患者、透析前投与及び透析後投与した血液透析施行の重度腎機能障害患者でのテジゾリドのAUCはそれぞれ7%、29%及び34%、Cmaxは1%、20%及び9%減少した(外国人データ)。

シベクトロ点滴静注用 添付文書

ザイボックス

(特定の背景を有する患者に関する注意)

高度な腎機能障害のある患者

・血小板減少症の発現頻度が高くなるおそれがある

(薬物動態、腎機能障害患者の項)

腎機能障害により、リネゾリドの血漿中濃度推移は変化せず、腎機能障害患者において、投与量調節の必要はないものと考えられるが、主要代謝物の蓄積性については、臨床的に十分に検討されていない。したがって、高度の腎機能障害患者においては、慎重に投与すること、

ザイボックス注射液 添付文書

⑧肝障害患者でも減量不要

シベクトロとザイボックスは、肝障害患者にも通常量使用できます。減量基準はありません。

シベクトロ

(肝機能障害患者における薬物動態)

中等度(Child-Pugh分類B:スコア7〜9)8例又は重度(Child-Pugh分類C:スコア 10〜15)8例の外国人肝機能障害患者に本剤200mgを空腹時単回経口投与したとき、肝機能正常対照群と比較してテジゾリドのAUC は、それぞれ22%、34%増加し、Cmaxはそれぞれ 9%増加、1%減少し (幾何平均)、薬物動態に臨床的に意味のある影響を及ぼさなかった。以上より、肝機能による用量調節は必要ないと考えられる。

シベクトロ点滴静注用 インタビューフォーム

ザイボックス

(肝機能障害患者における薬物動態)

健康成人との比較において、肝機能障害患者におけるCLpo(経口投与時の全身クリアランス)値の低下は20〜30%であり、AUC及び t1/2の平均値は肝機能障害患者の方が1.3倍程度高値を示したが、Cmax、tmax、CLpo、AUC及びt1/2に統計学上の有意差は認められず、本剤の薬物動態は肝機能障害により影響され難いことが示唆された。 なお、重度肝機能障害患者における本剤の薬物動態については検討されていない。

ザイボックス注射液 インタビューフォーム

どちらも肝代謝の薬なので、肝機能低下例ではAUCは増加するものの、臨床的に問題ないとの判断のようですね。

あえていうなら、重度の肝障害の患者さんでは薬物動態の検討がされているシベクトロの方が使いやすいかも…。

⑨PK-PDパラメータ

シベクトロとザイボックスのPK-PDパラメータはAUC/MICです。PK-PDパラメータは下記の3種類あります。

- %T>MIC

- Cmax/MIC

- AUC/MIC

TZDとLZDは効果が1日の投与量と相関します。投与回数は関係ありません。

参考までに

PK-PD理論は別記事に詳しくまとめているのでご覧くださいね。

シベクトロとザイボックス:相違点

続いて相違点について。大きく8つあります。

- 適応

- 投与回数

- 希釈液の種類と容量

- 抗菌活性

- 耐性化

- 安全性

- 相互作用

- 薬価

順番に見ていきましょう。

①適応

シベクトロとザイボックスは適応が一部異なります。比較すると下記です。

ポイントは2つあります。

①適応菌種の違い

シベクトロはMRSAのみで、ザイボックスのようにVRE(バンコマイシン耐性腸球菌)に適応がありません。

②適応の広さの違い

シベクトロは皮膚粘膜組織感染症のみに用いる薬剤です。一方で、ザイボックスの方は敗血症や肺炎にも広く使用できます。ただし、びらん・潰瘍の二次感染(TZDに適応あり)は保険適応上、使えません。ちなみに、ザイボックスは12歳以上の小児にも使用可です。

TZDとLZDは同じオキサゾリジノン系抗菌薬ですが、使用場面にそこそこ違いがあるのですね。

②投与回数

シベクトロとザイボックスの大きな違いですね。投与回数が異なります。用法用量を比較すると下記です。

投与回数の違いは半減期から説明できます。

TZD、LZD成人、LZD小児の半減期は下記です!

t1/2が短くなるにつれて、投与間隔が短縮し投与回数が増えます。TZDは1日1回、LZD:成人は1日2回、LZD:小児は1日3回というふうに。

なぜTZDは半減期が長いのか?

LZDに比べて、分布容積が大きく、タンパク結合率が高い(後述します)からです。小児の半減期が短くなるのはクリアランスが良いからですね。

③希釈液の種類と容量

注射用のシベクトロとザイボックスは希釈液の種類と容量が異なります。以下のとおりです。

シベクトロは注射用水4mLで溶解後に生食250mLに希釈します。一方で、ザイボックスは希釈済みの製剤です。5%ブドウ糖液300mLに600mgが溶解されています。

LZDはTZDに比べて水分負荷が大きい!

ここはデメリットです。1日600mLは、かなり多いですよね。若年者では問題なくても、高齢者や心不全の患者さんでは、心機能への負担が懸念されます。処方時には1日あたりの輸液量を確認することも大切ですね。

④抗菌活性

シベクトロはザイボックスに比べて、MRSAに対するMICが低いのが特徴です。MICとは最小発育阻止濃度のことで、数値が小さいほど低濃度で細菌の増殖を抑えることができます。

MIC90(90%の菌株の発育を阻止したMIC)を比較すると以下のようになります。

※国内で2008〜2011に分離されたMRSA100株

TZDの方がMICが低く抗菌活性が強いことがわかります。メーカーが売りにしている部分ですね。

ただ、試験管レベルの話なので、臨床的に有効性が高いとは言い切れないですが…。先述のように臨床試験においてTZDとLZDの有効性は同等でした。

⑤耐性化

シベクトロの方が耐性が起こりにくいといわれています。ここも、LZDとの違いですね。

たとえば、MRSAの連続継代培養試験において、TZDの方がMICの上昇率が低く、耐性化しにくいことが示されています。

(耐性)

MRSAの連続継代培養試験において、最小発育阻止濃度の上昇はテジゾリド存在下で8倍、同クラス抗菌薬リネゾリド存在下で32倍であった。

シベクトロ錠 添付文書より

オキサゾリジノン系薬の耐性機序はいくつかあり、通常、リボソーム遺伝子の変異によるものはLZDとTZD両方に交差耐性を示します。結合部位の変化により、抗菌活性が低下するわけですね。

一方で、cfc遺伝子(メチルトランスフェラーゼをコード、細菌の23rRNAをメチル化する、難しい^_^;)による耐性機序は、TZDのMICに影響を及ぼさず、黄色ブドウ球菌には良好な抗菌活性を示すとされています。(MRSA感染症の治療ガイドライン2019)

LZDに耐性を示す場合には、TZDの選択もありというわけですね。

⑥安全性

シベクトロとザイボックスの副作用で、特に注意が必要なのは大きく3つあります。

- 骨髄抑制(貧血、白血球減少症、血小板減少症)

- 代謝性アシドーシス、乳酸アシドーシス

- 視神経症

有名なのは骨髄抑制、特に血小板減少症は診療でよく見かける副作用ですね。

シベクトロの方が骨髄抑制が起こりにくい?

ESTABLISH試験の統合解析によると、血小板数が15万を下回った割合(治療終了時11~13日目)は下記でした。

両群で有意な差が認められました(P=0.0003)。ただし、投与期間がLZD10日に対して、TZD6日である点は解釈に注意が必要ですが…。

ちなみに

国内第3相試験でも同様の傾向が見られました。

※血液学的パラメータの毒性グレードがベースラインから2以上悪化した被験者の割合、シベクトロ審議結果報告書より

投与期間の中央値はシベクトロが12.0日、リネゾリドは11.5日でした。症例数は少ないものの、ほぼ同じくらいの期間で、TZDの方が低い結果でした。

ではなぜ、TZDの方が頻度が低いのか?

理由はTZDの方がフリー体濃度が低くなるからです。

骨髄抑制はミトコンドリア毒性により発現します。オキサゾリジノン系薬は細菌だけでなく、人の細胞にも作用するわけです。毒性の強さは血中のフリー体濃度と相関すると推察されています。血中の遊離体濃度が高いほど毒性が強くなるわけです。

ではなぜ、TZDはLZDに比べてフリー体濃度が低いのか?

理由は大きく下記の3つです。薬物動態の違いから説明できます。

⑦相互作用

シベクトロとザイボックスは、薬物代謝酵素CYPの影響を受けませんが、下記のように阻害作用を示す代謝酵素に違いがあります。

シベクトロはBCRP阻害作用があります

BRCPとは乳癌耐性蛋白のことで、腸管に存在し、薬剤を消化管へ汲み出すポンプです。添付文書にはロスバスタチン、メトトレキサート、ノギテカン等が併用注意として記載されています。特にロスバスタチンは薬物動態への影響が大きく注意ですね。

(相互作用)

テジゾリドリン酸エステル200mgを1日1回反復経口投与した12日目に、ロスバスタチン10mgを単回経口投与したとき、非併用投与時と比べてロスバスタチンのAUC及びCmaxがそれぞれ約70%及び55%増加した

シベクトロ錠 添付文書より

一方、ザイボックスはMAO阻害作用があります

MAOはモノアミン(セロトニン、ドパミン、アドレナリン等)の代謝に関わる酵素です。ザイボックスはMAO阻害薬、アドレナリン作動薬、セロトニン作動薬との併用により、相手薬剤の血中濃度を上昇させます。LZDとの併用時は、下記症状のモニタリングが欠かせません。

- アドレナリン、ドパミン作用↑…血圧上昇、動機など

- セロトニン作用↑…錯乱、せん妄、情緒不安、振戦、潮紅、発汗、超高熱など

また、チラミン含有食品との相互作用もあります。チーズやビール、赤ワイン等の過剰摂取を避けるように指導が必要です。入院中はさすがに大丈夫ですが、外来治療の場合は注意ですね。

(相互作用)

血圧上昇、動悸があらわれることがあるので、本剤投与中には、チラミン含有量の高い飲食物の過量摂取(1食あたりチラミン100mg以上)を避けさせること。

注:チラミン含有量:チーズ;0〜5.3mg/10g、ビール;1.1mg/100mL、赤ワイン;0〜2.5mg/100mL

ザイボックス錠 添付文書より

⑧薬価

みなさんもご存知のとおり、オキサゾリジノン系抗菌薬は値段が高いのが有名ですよね。シベクトロとザイボックスのコストを比べてみましょう。

※2024年4月時点です。

シベクトロの方がやや割高ですね。1日2〜2.5万円くらいかかります。ザイボックスの比べて 1日あたり5000円ちょっと高い…。

ザイボックスは最近になってジェネリックが登場しました。約6割くらいの薬価です。コストを考えると、シベクトロの選択はなかなか厳しそうですね(^^;)

まとめ

今回は、シベクトロとザイボックスの特徴について、共通点と相違点を比較しながら解説しました。

では、臨床でどのように使い分けたら良いのか?

考察すると、やはりザイボックスの方が使い勝手は良いと思います。適応が広いし、小児にも使えるからです。ジェネリックの登場によりコストも軽減できるのも強みですね。

しかし、骨髄抑制の副作用は意外と多い印象です。特に長期使用の場合ですね。安全面を考え、投与の継続を断念するケースもそれなりにあります。

一方で、シベクトロは骨髄抑制が起こりにくいのがメリットです。投与が長期化する場合や、もともと副作用のリスクが高い人には向いていると思います。コストアップは避けられないですが…。

同じオキサゾリジノン系抗菌薬ですが、たんぱく結合率や分布容積、半減期等の薬物動態に注目すると、そこそこ違いがあって面白いなと記事を書きながら思いました♪