DAPTはいつまで続けるのか?

PCIの後はステント血栓症を防ぐためにDAPTの投与が欠かせません。

心臓カテーテル治療(Percutaneous Coronary Intervention:PCI)

抗血小板薬2剤併用療法(Dual Anti-Platelet Therapy:DAPT)

一方で、出血性合併症を減らすためにどこかの時点でやめる必要があります。「いつまで飲むのか」患者さんから質問されることも多いですよね。

そこで今回は、PCI後のDAPT期間について調べたので共有したいと思います。

DAPT期間は?

結論をいうと

DAPT期間は「◯◯か月(年)」と、一律に言えません

患者さんごとにDAPT期間は異なるからです。個々の血栓症のリスクと出血のリスクを勘案して決まります。

出血リスク・血栓リスクの評価指標を用いてリスクを層別化し、至適なDAPT期間の設定を考慮する

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

だから、主治医に聞かないとわからないのです。でも、ある程度の目安や決め方は知っておきたいところですよね。

ポイントは大きく3つあります。

- PCI適用の経緯

- 血栓症のリスク

- 出血のリスク

順番に見ていきましょう。

DAPT期間の決め方

PCI適用の経緯を確認する

まずはPCIをなぜ行なったのか、経緯を確認します。

大きく2パターンです

①急性冠症候群(acute coronary artery:ACS)

②安定冠動脈疾患(stable coronary artery disease: stable CAD)

急性冠症候群とは?

冠動脈プラークの破綻により血栓が形成され、心筋が急速に虚血状態に陥った病態です。緊急PCIが適用されます。

- 不安定狭心症…高度狭窄をきたした状態。心筋の壊死を伴わない。

- 急性心筋梗塞…血管が完全閉塞した状態。心筋の壊死を伴う。

安定冠動脈疾患とは?

症状が安定しており、心筋梗塞を発症する危険性が低い狭心症のことです。

- 労作性狭心症…アテロームにより血流が低下した状態で、労作時に心筋虚血を起こします。器質的な狭窄あり、待機的PCIが適応です。

- 冠攣縮性狭心症…冠動脈の発作的な攣縮により一時的に血管が細くなる状態。器質的な狭窄なし、薬物療法を行います。

DAPT期間の目安は以下のとおりです

・ACS…3〜12ヶ月

・stable CAD…1〜3ヶ月

ACS患者におけるDAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

(ACS患者におけるDAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル)

・冠動脈ステント留置後は、アスピリン(81〜162mg/日)とプラスグレル(3.75mg/日)またはクロピドグレル(75mg/日)を3〜12ヶ月間併用投与する(I A)

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

安定冠動脈疾患患者におけるDAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

(安定冠動脈疾患患者におけるDAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル)

・冠動脈ステント留置後、アスピリンとクロピドグレルまたはプラスグレルのDAPTを1〜3ヵ月間継続する(I A)

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

DAPT期間は「急性冠症候群」と「安定冠動脈疾患」で異なります。ACSの方がDAPT期間が長いのはそれだけ血栓症リスクが高いからです。冠動脈のプラークが破綻した状態であり、緊急PCIが適応になります。一方で、安定冠動脈疾患の方は待機的PCIが適応です。症状が安定しており時間的に猶予があります。

近年、DAPT期間は短縮傾向にあります

短期DAPTの有用性を示すエビデンスの集積(一部、後述)により、DAPT期間は短くなっています。

STOPDAPT-2試験

PCI治療後の心血管イベントと出血イベントを評価した日本の試験です。

- 対象…エベロリムス溶出性コバルトクロムステント留置術によるPCIを受けた患者3045例

- 介入…短期DAPT:アスピリン+クロピドグレル又はプラスグレルを1ヶ月、その後クロピドグレルを投与

- 比較…標準DAPT:DAPTを1ヶ月、その後もアスピリン+クロピドグレルを12ヶ月時点まで投与

結果は以下のとおり

- 主要エンドポイント

短期DAPT vs 標準DAPT…2.36% vs 3.70%

HR0.64(0.42~0.98)非劣性:p<0.001 優越性:p=0.04 - 副次エンドポイント(心血管イベント)

短期 vs 標準…1.96% vs 2.51%

HR0.79(0.49~1.29)非劣性:p=0.005 - 副次エンドポイント(出血イベント)

短期 vs 標準…0.41% vs 1.54%

HR0.26(0.11~0.64)優越性:p=0.004

→短期DAPTは標準DAPTに比べて心血管イベントと出血イベントの複合エンドポイントを抑制した

主要エンドポイント…12ヵ月時の心血管死、心筋梗塞、虚血性または出血性脳卒中、ステント血栓症(definite)、TIMI出血基準の大出血または小出血の複合

副次エンドポイント(心血管イベント)…心血管死、心筋梗塞、虚血性または出血性脳卒中、ステント血栓症

副次エンドポイント(出血イベント)…TIMI出血基準の大出血または小出血

以前は、ACSの場合で6〜12ヶ月、安定冠動脈疾患の方は少なくとも6ヶ月の設定でした。

二次予防における抗血栓薬投与に関する推奨とエビデンスレベル

急性冠症候群ガイドライン2018年改訂版

(二次予防における抗血栓薬投与に関する推奨とエビデンスレベル)

・ステント留置後は、アスピリンとクロピドグレルまたはプラスグレルを6〜12ヵ月間併用投与する(I A)

急性冠症候群ガイドライン2018年改訂版

PCI 施行時の抗血小板薬2剤併用療法の推奨とエビデンスレベル

安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン 2018年改訂版

(PCI 施行時の抗血小板薬2剤併用療法の推奨とエビデンスレベル)

・ステント留置後、アスピリンとADP受容体P2Y12阻害薬の2剤併用療法を、少なくとも6ヶ月継続する

安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン 2018年改訂版

それよりも前は、ステントの種類でDAPT期間が決定していました。DES(薬剤溶出ステント)の方が、BMS(金属ステント)に比べて、ステント表面の血管内皮化が遅れ、血栓リスクが高かったからです。最近では、新世代のDESの登場によりステント血栓症のリスクは減っています。

ST上昇型急性心筋梗塞のDAPT期間

ST上昇型急性心筋梗塞の診療に関するガイドライン2013年改訂版

▽ST上昇型急性心筋梗塞

ST上昇型急性心筋梗塞の診療に関するガイドライン2013年改訂版

・BMS : 少なくとも1ヶ月、DES : 少なくとも12ヶ月

非ST上昇型急性冠症候群のDAPT期間

非ST上昇型急性冠症候群の診療に関するガイドライン2012年改訂版

▽非ST上昇型急性冠症候群

非ST上昇型急性冠症候群の診療に関するガイドライン2012年改訂版

・BMS : 最低1ヶ月、DES : 最低1年

安定冠動脈疾患のDAPT期間

安定冠動脈疾患における待機的PCIガイドライン2011年改訂版

▽安定冠動脈疾患

安定冠動脈疾患における待機的PCIガイドライン2011年改訂版

・BMS : 少なくとも1ヶ月、DES : 少なくとも12ヶ月

このように、ステント血栓症が起こりにくい新世代のステントの登場や、短期DAPTの有用性を示すエビデンスが集積され、ここ数年でDAPT期間はかなり短縮されている点は押さえておきましょう。

「ACS」それとも「stable-CAD」?

PCI適用の経緯からDAPT 期間の目安が分かります。でも、それだけで決定されるわけではありません。

血栓症のリスクを評価する

続いて2つ目のポイント。

次は血栓症のリスクを確認します。

ステント血栓症や新規のイベントを起こしやすい人の特徴は何か?

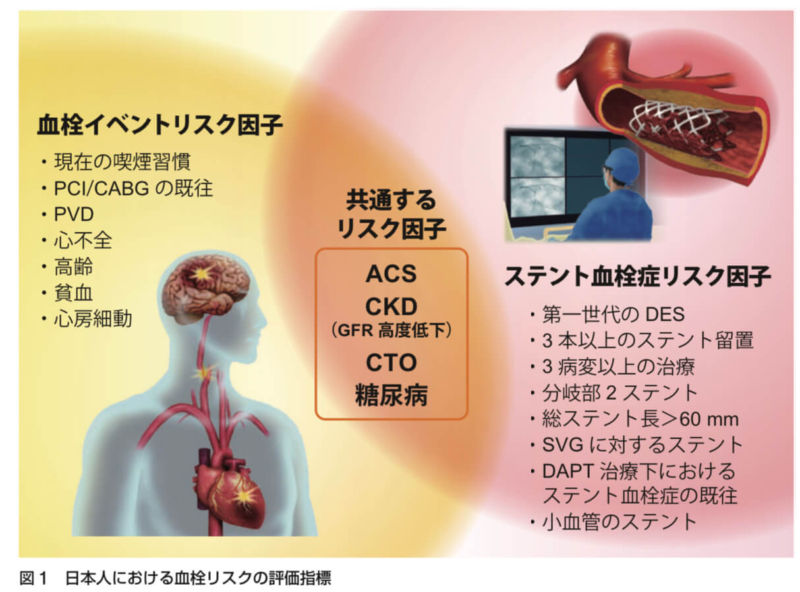

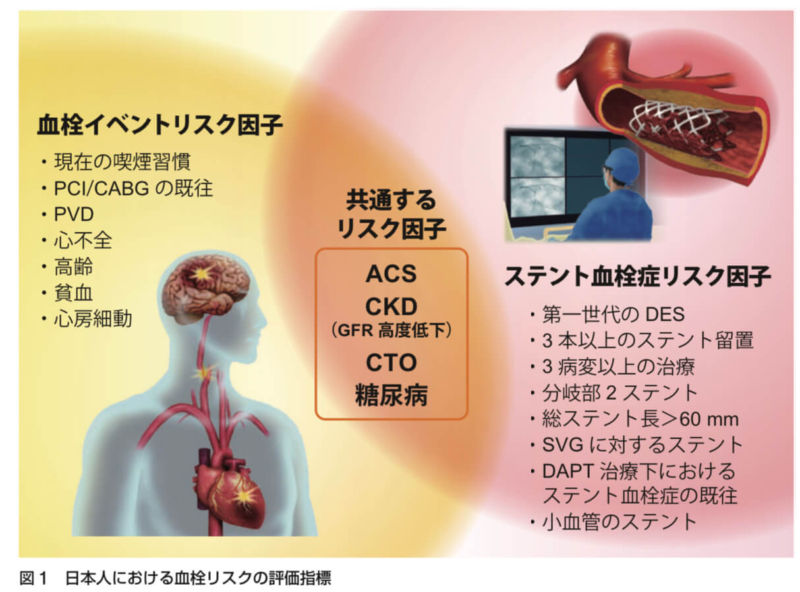

血栓症のリスク因子は以下のとおりです

血栓リスクは「血栓イベントリスク因子」と「ステント血栓症リスク因子」に分かれます。

共通リスク因子は特に重要です。ACS、CKD(慢性腎臓病)、CTO(慢性完全閉塞病変)、糖尿病に当てはまる場合は、血栓リスクが高くなります。これは動脈硬化が進んでいる病態なのでイメージしやすいですよね。

ステント血栓症のリスク因子、こちらは薬剤師にとってとっつきにくいものです。循環器病棟の担当ならわかりますが…。でも、ステントの種類や数、治療部位などによっても血栓症リスクが変わる点は押さえておきたいですね。PCIを繰り返し行っている人は特に注意が必要だと思います。

血栓イベントリスク因子も色々とありますね。

ポイントは

総合的に血栓症のリスクを評価すること。患者さんごとに基礎疾患、病歴、ステント治療の方法などによってリスクが変わるからです。結局は術者の判断ということですね。

血栓リスク因子が高いと判断された場合には、DAPT期間が延長されます。ACSでは12ヶ月以上、stable CADの場合には、30ヶ月まで延長可です。

DAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル(血栓症リスク大の場合)

(DAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル)

・ACS…冠動脈ステント留置後、出血リスクが低く、ステント血栓症を含む血栓イベントのリスクが高い患者に対して、DAPTの長期継続を考慮する(IIa B)

・安定冠動脈疾患…虚血イベントリスクが高く、12ヵ月間のDAPT継続期間に出血イベントがない出血リスクの低い患者に対して、30ヵ月までのDAPT継続を考慮してよい(IIb B)

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

ただし、注意書きがあります

出血リスクですね。出血性合併症が問題になりやすい人はDAPT期間の延長が推奨されていません。

出血のリスクを評価する

最後に3つ目のポイント。出血リスクです。

DAPT服用により、出血性合併症が起こりやすい人の特徴は?

出血リスク因子は以下のとおりです

これらの出血リスクを抱えている人は、DAPT期間を最小化する必要があります。ACSの場合は1〜3ヶ月へ短縮、安定動脈疾患の場合は、短期化を考慮するかたちです。

DAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル(出血リスク大の場合)

(DAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル)

・ACS…DES留置後、出血リスクが高い患者に対して、DAPTは1〜3ヵ月間に短期化する(I A)

・安定冠動脈疾患…出血リスクが高い患者に対して,DAPT継続期間の1〜3ヵ月への短期化を考慮する(IIa B)

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

ままた、抗凝固薬(OAC)を服用している人は特に注意が欠かせません。DAPT+OACの3剤併用療法は出血性合併症のリスクが高いからです。ワルファリンやDOACを服用されている人は、以下のように、DAPT期間を設定することが推奨されています。

PCI後2週間以内は

それ以降は

さらに一年以降は

DAPT継続期間の推奨とエビデンスレベル(抗凝固薬服用の場合)

・冠動脈ステント留置患者に対して、周術期に抗凝固療法とDAPTの3剤併用療法を行う(I C)

・冠動脈ステント留置患者に対して,周術期(2週間以内)以降に抗凝固薬とP2Y12受容体拮抗薬との2剤併用療法を行う(Ⅰ A)・慢性期(1年以降)の心筋梗塞患者、ステント留置患者、CABG 施行患者、および冠血行再建術を受けていない冠動脈疾患患者に対して、抗凝固薬を単剤で投与する

2020年JCS ガイドラインフォーカスアップデート版 冠動脈疾患患者における抗血栓療法

最近では心房細動でDOAC飲んでいる人が増えています。出血リスクに配慮して、DAPT期間を短縮する点を押さえておきましょう。

まとめると、DAPT期間はPCIの適応疾患から患者さんごとに、虚血リスクと出血リスクを勘案して決定します。期間は患者さんごとに異なり、一律に◯◯といえるわけではないのです。

まとめ

今回は、DAPT期間についてまとめました。

本記事のポイント

- DAPT期間は一律◯◯と決まっているわけではない

- DAPT期間はPCI適用の経緯から、血栓症と出血リスクを天秤にかけて、個々で判断する

- DAPT期間は最近、短縮傾向にある(エビデンスの集積、新世代ステント開発等)

日常業務にお役立ていただけたら、うれしいです^_^