今回のテーマは白内障手術を受けるときに注意すべき薬!

「今度、白内障の手術を受ける予定があります。◯◯の薬は中止したほうが良いのでしょうか」

上記質問に対して、どのように判断すればいいのか?

「休薬」それとも「継続」?

慌てずスムーズに回答するために必要な知識と考え方について解説します。白内障手術前に注意すべき薬は大きく2種類です。

- 抗血栓薬(抗血小板薬、抗凝固薬)

- 前立腺肥大症の治療薬

順番に見ていきますね。

白内障手術時に抗血栓薬は休薬するの?

白内障手術前に抗血栓薬は中止するのか?

答えの前に、休薬の可否を検討する上で、基本的な考え方を確認しておきます。

抗血栓薬を休薬するメリット

止血操作が容易になり出血リスクが減る!

抗血栓薬を中止すると、術中の出血量が減って安全に手術を行えます。

「血液サラサラの薬を飲む=出血しやすくなる」これは患者さんもイメージしやすく、手術が決まると「薬をやめた方がいいのか」質問を受けることも多いですよね。

抗血栓薬を休薬するデメリット

血栓症を起こすリスクが高くなる!

休薬中に脳梗塞や心筋梗塞などを発症する危険性が高まります。

ここは意外と盲点で、イメージが湧かない患者さんは少なくありません。

血液サラサラ系の薬はどうして飲んでいるのか?というと、当然、血栓症が起こりやすいからです。安易な休薬はかえって危険な状況を招きます。特に、過去に血栓症の既往がある人はより注意が必要です。

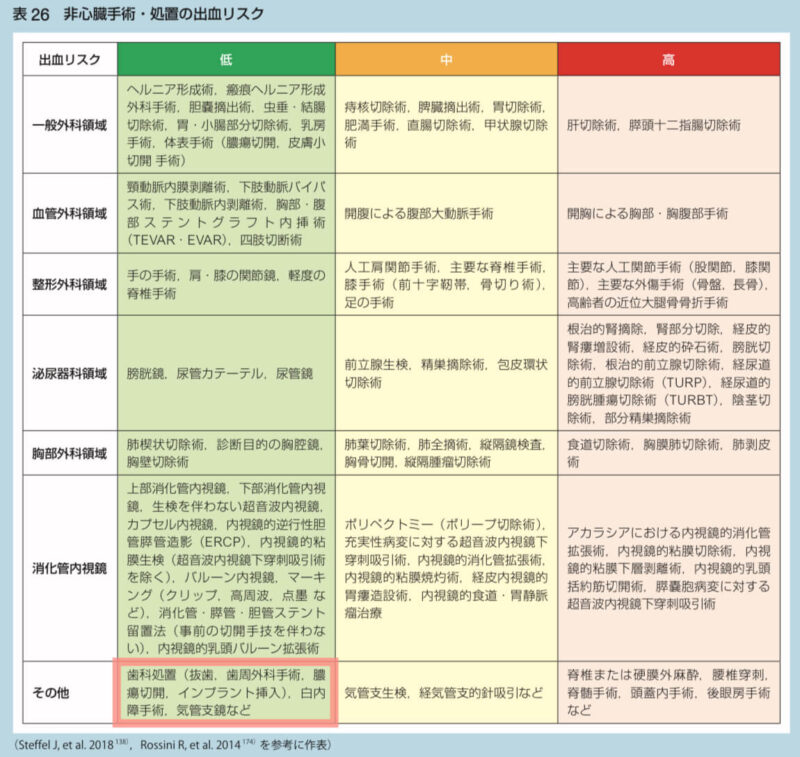

休薬の可否:出血リスクと血栓症リスクから判断!

ざっくりいうと、

- 出血リスク>血栓リスク 休薬

- 出血リスク<血栓リスク 継続

たとえば、抜歯は原則、抗血栓薬を継続したまま行います。出血リスクが低く体表であるため局所止血が容易だからです。一方で、大腸がんの手術では、特別な事情がない限り休薬します。血栓症のリスクを抱えながらも、術中出血や術後の出血性合併症のリスクを回避する必要があるからです。

では、白内障手術の場合はどうか?

白内障手術:休薬の必要性

・白内障手術の場合、抗血栓薬は継続します

「出血リスク」に比べて休薬に伴う「血栓症リスク」が上回るからです。白内障手術は濁った水晶体を取り除いて人工の眼内レンズに交換するというもので、出血リスクはそれほど高くありません。手術技術の進歩により傷口が2〜3mm程度と小さく、手術時間も10〜20分程度と短めです。出血リスクが低いので、休薬に伴う血栓症リスクの方を重視ですね。原則、抗血栓薬は休薬しません。

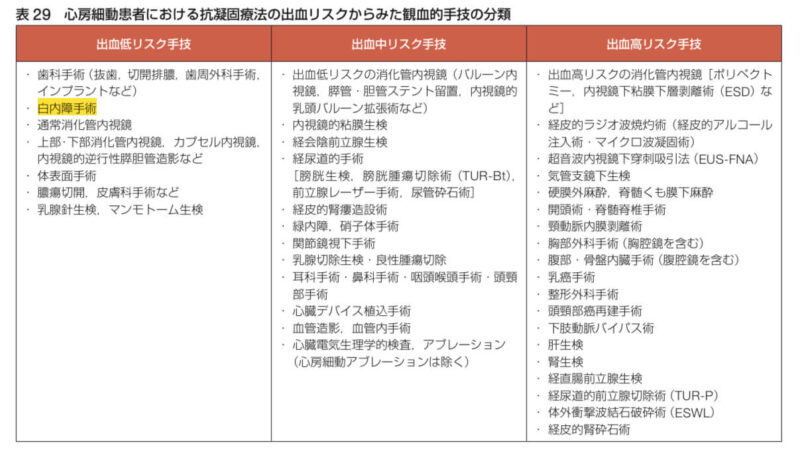

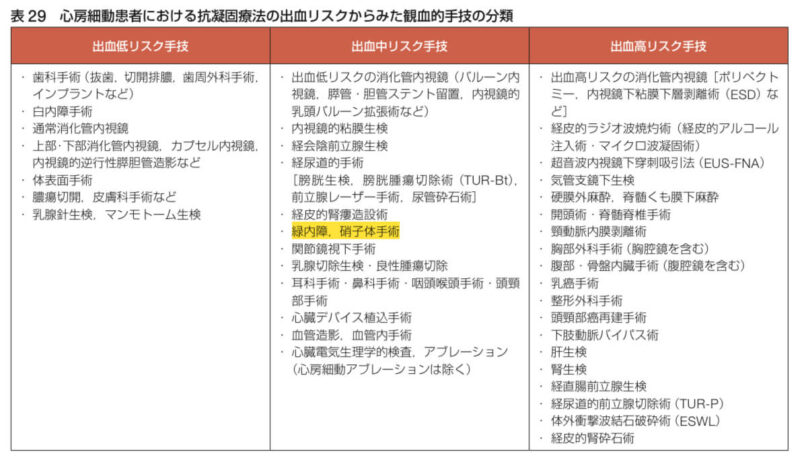

参考までに、ガイドラインの記載は以下のとおりです。

抗凝固薬の場合

・原則、ワルファリンとDOACは継続する

・出血リスクが低い手術では抗凝固療法を継続する

2022年改訂版非心臓手術における合併心疾患の評価と管理に関するガイドライン

白内障手術は出血リスクが低く、心房細動で抗凝固薬服用中の方が手術を受ける場合には、休薬なしの対応です。ちなみに他の疾患で抗凝固薬を飲んでいる場合も同様の対応で問題ないと考えられます。休薬による血栓症のリスクは同様に大きいからです。

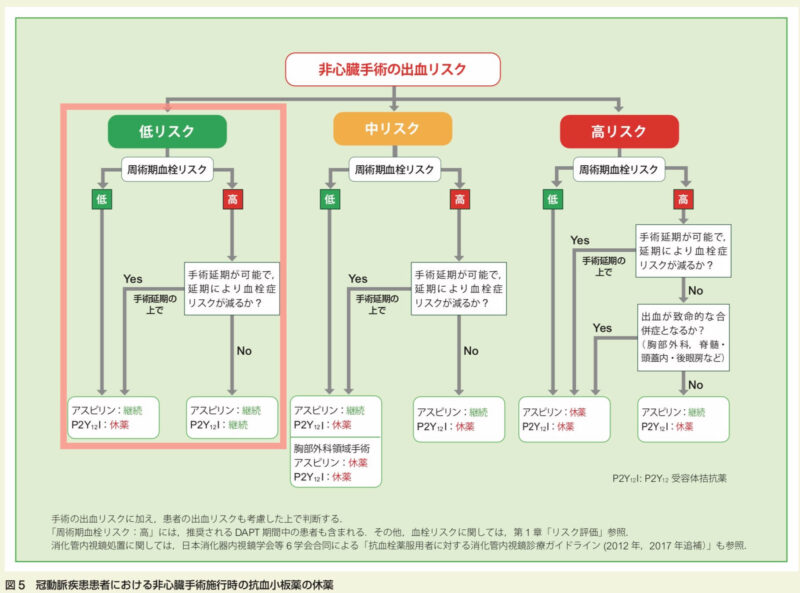

抗血小板薬の場合

・原則、アスピリンは継続、P2Y12拮抗薬も継続します

- チクロピジン(パナルジン)

- クロピドグレル(プラビックス)

- プラスグレル(エフィエント)

- チカグレロル(ブリリンタ)

白内障手術は出血リスクが低く、血栓症リスクを重視しなければならないからです。原則継続下で行いますが、血栓症のリスクが低ければP2Y12拮抗薬を中止する場合もあります。

白内障手術との相違点

・硝子体手術や緑内障手術の場合、個別判断です。

白内障手術に比べ「出血リスク」が高く、一方で休薬に伴う血栓のリスクも軽視できないからです。硝子体手術や緑内障手術は、術式の種類(出血リスク)や個々の血栓症リスクをもとに判断します。

・出血リスクが中等度の手術では血栓リスク、出血リスクを考慮して個別に判断する

2022年改訂版 非心臓手術における合併心疾患の評価と管理に関するガイドライン

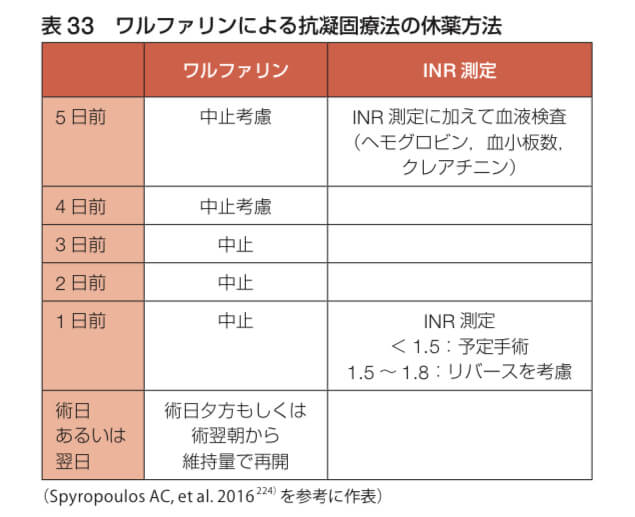

休薬する場合の再開時期は?

DOACの場合

ワルファリンの場合

白内障手術時に前立腺肥大症の薬は休薬するの?

白内障手術で注意すべき薬剤

2つ目は、前立腺肥大症の治療薬α1ブロッカーです。

なぜなのか?というと

IFIS(アイフィス)により手術の難易度が上がるからです

用語も含めて順番に説明しますね。

IFIS(アイフィス)とは?

「アイフィス」という言葉は聞いたことありますか?

私はこの記事を書くにあたり初めて知りました。

日本語では

術中虹彩緊張低下症(Intraoperative Floppy Iris Syndrome:IFIS)のこと

Floppyは”ふにゃふにゃする”、Irisは”虹彩”という意味です。つまり、手術中に虹彩がふにゃふにゃする状態のことをいいます。

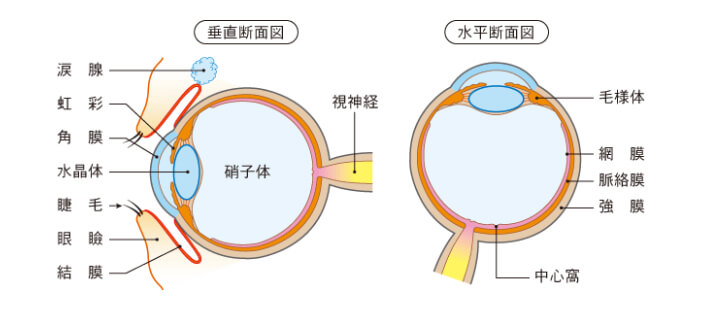

虹彩というのは黒目の茶色い部分のことです。水晶体の前面(角膜の後面)にあるドーナツ状の薄い膜で、縮んだり拡がったりして目が取り込む光の量を調節する役割があります。

IFISの症状は?

白内障手術時に観察される3つの症状が特徴です。

- 術中の洗浄液流による虹彩の弛緩と膨張

- 術中の進行性の縮瞳

- 虹彩が水晶体乳化術の切開部へ脱出

IFISは白内障手術の妨げになります

虹彩がふにゃふにゃと動いたり、急に縮瞳したりと術野が狭くなって、手術が難しくなるからです。眼内レンズが入りにくくなるのはもちろん、症状がひどい場合には、出血や虹彩の損傷を招く危険性もあります。術者にとって手術の難易度が上がる厄介な病態がアイフィスなのです。

術中虹彩緊張低下症(IFIS)の原因薬は?

虹彩にあるα1受容体を遮断する薬です

最もポピュラー!

なのが、前立腺肥大症の治療薬(α1ブロッカー)です。タムスロシンやシロドシン、ナフトピジルなどがそうですね。下部尿路の平滑筋α1受容体に加えて、目の虹彩にあるα1受容体にも作用を及ぼします。

ほかにもあります

・降圧剤の一部です。血管平滑筋のα1受容体を遮断する降圧剤は虹彩にも作用するため、IFISの原因となりえます。

・統合失調症治療薬のリスペリドンやパリペリドンも原因薬です。SDAと呼ばれ、セロトニン(S)とドパミン(D)の受容体を拮抗(Antagonist)する作用があります。加えてα1遮断作用も強く、起立性低血圧やIFISにも注意が欠かせません。IFISの報告を受けて添付文書が改訂されました。

参考までに

PMDAの添付文書情報メニューで「虹彩緊張低下」と検索すると、122品目(2024/2時点)がヒットしました。ジェネリックや剤型の重複を除くと全部で8成分です。

| 一般名 | 商品名 | 適応 |

|---|---|---|

| タムスロシン | ハルナールD錠 | ・前立腺肥大症に伴う排尿障害 |

| シロドシン | ユリーフ錠・OD錠 | ・前立腺肥大症に伴う排尿障害 |

| ナフトピジル | フリバス錠・OD錠 | ・前立腺肥大症に伴う排尿障害 |

| ブナゾシン | デタントール錠・R錠・点眼液 | ・本態性高血圧症 ・腎性高血圧症 ・褐色細胞腫による高血圧症 ※R錠は高血圧のみ※点眼は緑内障、高眼圧症 |

| ウラピジル | エブランチルカプセル | ・本態性高血圧症 ・腎性高血圧症 ・褐色細胞腫による高血圧症 ・前立腺肥大症に伴う排尿障害 ・神経因性膀胱に伴う排尿困難 |

| ラベタロール | トランデート錠 | ・本態性高血圧症 ・褐色細胞腫による高血圧症 |

| リスペリドン | リスパダール錠・OD錠・内用液・コンスタ筋注用 | ・統合失調症 ・小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 ※筋注は統合失調症のみ |

| パリペリドン | インヴェガ錠 ぜプリオン水懸筋注・TRI水懸筋注 | ・統合失調症 |

術中虹彩緊張低下症(IFIS)の機序は?

α1遮断薬が

虹彩の筋肉を萎縮(縮瞳)させるためと考えられています

虹彩は、瞳孔散大筋と瞳孔括約筋から構成される平滑筋の一種で、以下のように交感神経と副交感神経の二重支配により、縮瞳、散瞳によって目に取り込む光の量を調節するのが役割です。

- 交感神経の働き(α1の刺激)で、瞳孔散大筋は収縮する(散瞳)

- 副交感神経の働き(M3の刺激)で、瞳孔括約筋は収縮する(縮瞳)

α1遮断薬の投与は散瞳が起こりにくい(縮瞳)状態となり、水晶体レンズ交換に必要な術野を確保するための散瞳薬(α1刺激作用のある点眼薬)の働きを抑制してしまうのが一因です。

ちなみに、α1遮断薬の投与で虹彩が萎縮してしまったら、日常生活に影響があるのかというと、普段の生活では何か支障があるわけではありません。白内障の手術という特殊な状況下においてのみIFISが問題となります。

白内障手術時:α1遮断薬休薬の必要性

白内障手術は

α1受容体遮断薬は継続したままで行います

理由は以下の2つです。

- α1遮断薬を飲んでいる人、みんながIFISを発症するわけではない

- 一時的に休薬したからといって薄くなった虹彩がすぐにもとに戻るわけでない

つまり、α1遮断薬を休薬するメリットがないわけですね。

といっても、IFISは手術の難易度を上げ、時に出血したり虹彩が傷つく恐れもあります。安全に行うために、白内障手術の方法を変更したり、専用の機器が必要になることもあるので、あらかじめ、α1遮断薬を服用していることを眼科医に伝えておくことが大切です。

電子添文でも注意喚起がされています

α1アドレナリン拮抗作用のある薬剤を投与された患者において、白内障手術中に術中虹彩緊張低下症候群が報告されている。術中・術後に、眼合併症を生じる可能性があるので、術前に眼科医に本剤投与歴について伝えるよう指導すること。

インヴェガ錠 電子添文

まとめ

今回は「白内障手術時に注意すべき2種類の薬」と題して、休薬するのか、それとも継続するのか?判断に必要な知識と考え方について解説しました。

本記事のポイント

- 眼科手術時に注意すべき薬は?

①抗血栓薬と②α1ブロッカー - 抗血栓薬は白内障手術時の出血を助長する可能性あり

- 白内障手術は抗血栓薬を休薬するか?

基本対応:継続のままでOK(出血リスク<血栓症リスク) - α1ブロッカーは白内障手術の難易度を上げるIFISの原因になりうる

- 白内障手術はα1受容体遮断薬を休薬するか?

基本対応:継続のままでOK(安全に手術を行うため眼科医に伝える)

これで「白内障手術を受ける」と聞いたら、この2種類の薬を反射的に連想できますね^_^