New article

-

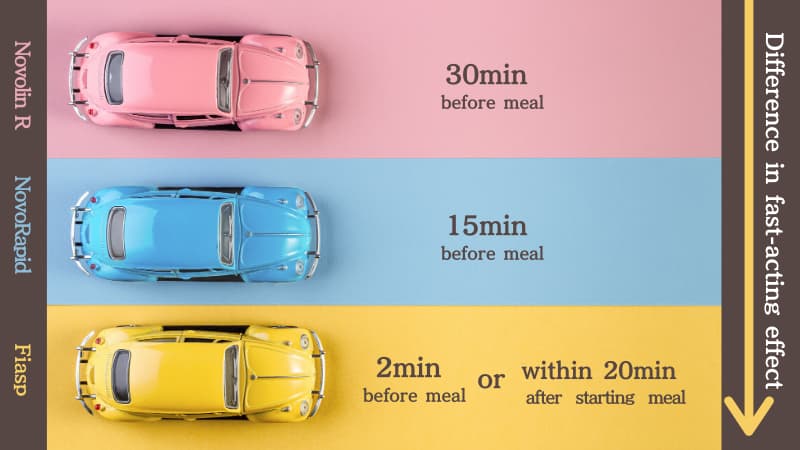

【相違点は?】フィアスプ注の特徴をノボラピッド注と比較してみた

今回のテーマはフィアスプ注! 有効成分はインスリンアスパルト。ノボラピッド注と同じです。 どちらも超速効型インスリンに分類されます。 フィアスプとノボラピッドは何が違うのか? 両薬剤を比較しながらまとめたので共有したいと思います。 フィアスプ... -

ロケルマ懸濁用散の特徴、メリットと注意点も合わせて解説!

今回のテーマはロケルマ! 高カリウム血症の治療薬です。 名前の由来は 下げる(lower)とカリウム血症(kalemia)→【LOKELMA】とのこと 同治療薬としては、なんと45年ぶりの新有効成分です。 従来の治療薬との違いにも触れながら、ロケルマのメリットと注... -

【薬剤師向け】疑義照会が得意になる3つのステップ【初級、中級、上級編】

疑義照会は薬剤師の大切な仕事! 薬剤師法第24条にきちんと書いています (処方せん中の疑義) 第24条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなけ... -

【尿酸生成阻害薬】フェブリクとウリアデックの違いは?

フェブリクとウリアデックって何が違うの? 今回のテーマです。どちらも尿酸生成阻害薬ですね。 類似薬のアロプリノールに比べると、なんとなく違いがイメージできるけど、この2つはかなり性質が似ているように思える! でも、よく見ると微妙な違いもあり... -

ユリス錠の特徴と臨床の位置付けは?ユリノームと比較しながら考察

今回のテーマはユリス! 一般名はドチヌラド、尿酸排泄促進薬です。 どのような特徴がある薬なのか、類似薬のユリノームと比較しながら解説します。 高尿酸血症・痛風治療薬について ユリスの特徴を見ていく前に、高尿酸血症・痛風治療薬について確認しま... -

【新剤型】テリボンオートインジェクターの特徴

骨粗鬆症治療薬テリボンに新剤型が追加! テリボン皮下注28.2μgオートインジェクターです。 従来の週1回製剤テリボン皮下注用56.5μgと比べて何が優れているのか? 下記5つのポイントを解説します。 成分 作用機序 有効性 臨床の位置付け メリット 順番に見... -

デエビゴの特徴は?ベルソムラと比較しながら解説します!

今回のテーマはデエビゴ! 一般名はレンボレキサント、不眠症の治療薬です。 分類は、オレキシン受容体拮抗薬。先に発売されたベルソムラと同じですね。 デエビゴはベルソムラと何が違うのか? 比較しながら特徴を解説します。 デエビゴを理解するためのポ... -

ナルサス・ナルラピドの特徴は?5つのメリットと注意点を解説します!

今回のテーマは、ナルサスとナルラピド! 一般名はどちらもヒドロモルフォン、オピオイド鎮痛薬です。国内では2017年から使用できるようになった比較的新しい薬ですね。最近処方される機会が増えています。 一体どのような特徴があるのか?5つのメリットと... -

脂肪乳剤イントラリポスはもっと使用すべき!理由を熱く語ります!

今回のテーマは脂肪乳剤(イントラリポス)! 大豆油を主成分とし、卵黄レシチンで乳化した製剤です。 静脈栄養において脂肪乳剤の投与はガイドラインでバッチリ推奨されています。それなのにどうして……と思うのが現状で、悲しいくらい無脂肪の栄養療法を... -

アセリオ静注液、投与前に注意すべき5つのポイント!

今回のテーマはアセリオ静注液!解熱鎮痛薬アセトアミノフェンの注射製剤です。国内では2017年2月に発売されました。最近では、手術後の疼痛管理や緩和ケア領域で使うケースが増えています。経口投与できない時に有用ですよね。 一方で、経口薬と違って注...