今回のテーマは、ナルサスとナルラピド!

一般名はどちらもヒドロモルフォン、オピオイド鎮痛薬です。国内では2017年から使用できるようになった比較的新しい薬ですね。最近処方される機会が増えています。

一体どのような特徴があるのか?5つのメリットと注意点について解説します。

ナルサスとナルラピドの基本情報

まずは、基本情報を確認です。ざっとまとめると以下のようになります。

| 製品名 | ナルサス錠 | ナルラピド錠 |

|---|---|---|

| 一般名 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | ヒドロモルフォン塩酸塩 |

| 規格 | 2mg・6mg・12mg・24㎎ | 1mg・2mg・4㎎ |

| 適応 | 中等度から高度の疼痛 を伴う各種癌における鎮痛 | 中等度から高度の疼痛 を伴う各種癌における鎮痛 |

| 用法用量 | 4~24mg分1 | 定時投与 4~24mg分4〜6 臨時追加投与 1日用量の1/6~1/4を投与 |

| 半減期 | 8.88h | 9.24h |

| Tmax | 5h | 0.76h |

ポイントを確認します。

- 効果発現時間

- 適応症

- 鎮痛効果

順に見ていきましょう。

効果発現時間

ナルサスとナルラピドは何が違うのか?

作用発現までのスピードが異なります。徐放性製剤が即放性製剤かの違いです。

・ナルサス…徐放性製剤(ーサスはsusutain:維持する)

・ナルラピド…即放性製剤(ーラピドはrapid:速い)

ナルサスは徐放性の製剤です

1日1回決まった時間に服用し、ベースの痛みを緩和するために用います。

一方でナルラピドは即効性製剤!

突発的な痛みに対して使用するレスキュー薬という位置付けです。

適応症

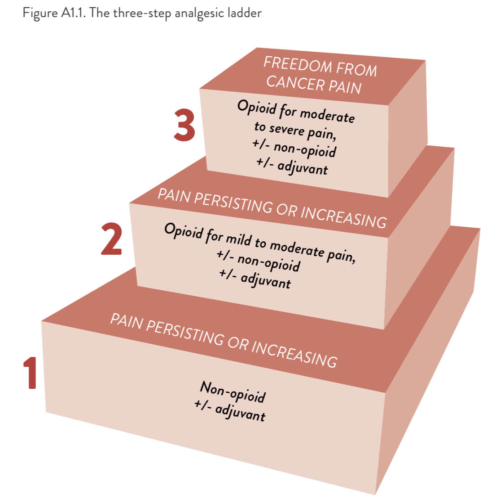

ナルサスとナルラピドはどちらも強オピオイド薬です。WHO方式の三段階鎮痛ラダーによると、モルヒネやオキシコドン等と同様に中等度から高度の疼痛に対して選択します。

- 軽度の疼痛…非オピオイド(アセトアミノフェン、NSAIDs)

- 軽度から中等度の疼痛…弱オピオイド(トラマドール、コデインなど)

- 中等度から重度の疼痛…強オピオイド(モルヒネ、オキシコドン、タペンタドール、ヒドロモルフォン等)

弱オピオイドと強オピオイドの違いは?

- 弱オピオイドは鎮痛効果に上限あり

→投与量を増やしても効果が頭打ち - 強オピオイドは鎮痛効果に上限なし

→副作用がコントロールされた範囲内であれば、増量すればするほど効果がアップ

鎮痛効果

ナルサス・ナルラピドの有効性は?

国内の臨床試験によると、ナルサスの鎮痛効果はオキシコドンとほぼ同等です。

国内第Ⅲ相臨床試験

- 対象…非オピオイド鎮痛剤投与で効果不十分の日本人がん性疼痛患者184例

- 方法…ナルサス4mg(適宜増減、最大24mg)

- 比較…オキシコドン5mg×2(適宜増減、最大80mg)

結果は以下のとおり

VASベースラインからの平均変化量

・ナルサス−30.5±20.8

・オキシコドン−29.1±21.46

→群間差は-0.4mm、95%信頼区間の上限値の5.0mmが非劣性限界値の10mmを下回り、オキシコドン塩酸塩に対する非劣性が検証されました

ここまでが基本事項です。ここからはメリットを見ていきます。

ナルサスとナルラピド:5つのメリット

まずは、メリットを5つ紹介します。

- 1日1回投与

- 低用量から開始できる

- 腎機能が悪い人にも使いやすい

- CYPの代謝を受けない

- レスキュー薬の剤型が錠である

順番に見ていきましょう。

1日1回投与でOK

ナルサスの一番の長所です。服薬コンプライアンスの点から服薬回数が少ないに越したことはありません。メーカーも売りにしているところですね。

代表的な強オピオイド薬の投与回数は下記です。

- 1日1回…パシーフcap、カディアンcap、フェンタニルtape、ナルサスtab

- 1日2回…MSコンチンtab、オキシコンチンtab、タペンタtab

- 1日3回…メサペインtab

調べてみると、ナルサス以外にも1日1回投与の製剤がありました。

利便性がよい

ナルサスは患者さんの生活スタイルに合わせて1日1回、都合のいいタイミングで服用できます。

がん性疼痛においてオピオイド鎮痛薬は規則正しく時間を決めて服用するのが基本です。by the clock!といって、鎮痛薬使用原則の一つですね。

ナルサスなら、朝8時とか昼12時、または就寝前22時とか1日に1回飲むだけです。ほかの薬と一緒に食後に飲むこともできます。

ナルサスは食後投与も可

健常者において食後投与は空腹時に比べて、Cmaxが約1.6倍 AUCが約1.3倍に増加するものの、臨床上問題にならないと結論づけられています。(ナルサス、ナルラピド審議結果報告書参照)

一方で1日2回の場合(例えば、オキシコドン)だと、12時間おきに服用するのが基本です。8時と20時に服用するとかですね。となると、投与間隔を守る必要性から、朝食後や夕食後の薬と一緒に服用するのが困難です。服用時点が増えて煩雑になるケースもあります。

1日1回投与のナルサスは患者さんにとって利便性が良いですね。

1日1回投与の錠剤はナルサスのみ

ナルサスは錠剤が小さめで飲みやすいです。

他の1日1回製剤と比較すると以下のようになります。

| ナルサス (直径,厚さmm) | パシーフ (直径,短径mm) | カディアン (長さ,厚さmm) |

|---|---|---|

| 2mg:7.1×4.8 6mg:8.1×4.8 12mg:9.6×5.3 24mg:9.6×5.3 | 30mg:11.1×4.7 60mg:14.0×5.0 120mg:17.4×6.0 | 20mg:14.5×5.2 30mg:14.5×5.2 60mg:17.8×6.2 |

サイズも小さめなので飲みやすく、嚥下機能が低下した高齢者にも使いやすいと考えられます。もちろん、カプセルの方が飲みやすいって言う人もいますけどね…。

低用量から開始できる

ナルサスは低用量で使用できます。ほかの強オピオイドと比べても投与量は少なめです。

- ナルサス…4〜24mg/日

- モルヒネ…20〜120mg/日

- オキシコンチン…10〜80mg/日

力価はモルヒネの約5倍!

用量換算は下記です。

ナルサス12mg=経口モルヒネ=60㎎=経口オキシコドン40㎎

オピオイドスイッチングでは、上記の投与量を目安に切り替えます。実際には疼痛の状況に合わせて投与量を増減する場合もあるので、あくまでも目安です。

オピオイドμ受容体の親和性が高い!

投与量が少なくて済むのは、μ受容体への親和性が高いのが理由の一つだと考えられます。オピオイドμ受容体に対する結合親和性は下記です。

- ヒドロモルフォン…0.3654

- モルヒネ…1.168

- フェンタニル…1.346

- オキシコドン…25.87

参考文献)ナルサス、ナルラピド審議結果報告書

値が低いほど親和性が高いことを示しています。ヒドロモルフォンはμ受容体への親和性が高いのが特徴です。オピオイドの投与量を減らすことができます。

腎機能が悪い人にも使いやすい

ヒドロモルフォンの代謝物は活性がほとんどありません。代謝物のヒトμ受容体への親和性(Ki値)は以下のとおりです。

| μ受容体 | δ受容体 | κ受容体 | |

|---|---|---|---|

| ヒドロモルフォン | 2.67±0.142 | 156±6.89 | 13±0.874 |

| 3-グルコシド体 | 1100±55.1 | NC | NC |

| 3-グルクロニド体 | NC | NC | NC |

主な代謝物は3-グルクロニド体で、オピオイド受容体へほとんど作用しないことがわかっています。

代謝物に活性があるモルヒネにくらべて、腎機能が低下した患者さんにも使いやすいのがナルサスの売りです。オキシコドンと同様ですね。

ただし、外国人のデータでは、腎機能正常者よりも、中等度腎機能障害患者ではAUCが2倍、重度腎機能障害患者では4倍高かったことが報告されているので、活性がほぼないものの、添付文書には以下の記載があります。

(特定の背景を有する患者、腎機能障害患者)

低用量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。排泄が遅延し副作用があらわれるおそれがある

ナルサス錠、添付文書

CYPの代謝を受けない

ヒドロモルフォンの代謝は肝臓におけるグルクロン酸抱合がメインなので、CYPを介した薬物相互作用の影響を受けにくいのが利点です。

オキシコドンはCYP3A4、CYP2D6で代謝されます。併用薬に注意が必要です。

強オピオイドの代謝経路をまとめると以下のようになります。

レスキュー薬が錠剤である

ナルラピドはレスキュー薬ではじめての錠剤です。

レスキューといえば、以下が有名ですが、今までに錠剤はありませんでした。

- オプソ(モルヒネ)…内用液

- アンペック(モルヒネ)…坐剤

- オキノーム(オキシコドン)…散

- アブストラル(フェンタニル)…舌下錠

- イフェンバッカル(フェンタニル)…バッカル錠

ここまでが、ナルサスとナルラピドのメリットでした。ここからは、注意すべき点を見ていきます。

ナルサスとナルラピドの注意点

大きく2つあります。

- 徐放性製剤とレスキュー薬の飲み間違い

- 他のオピオイドから切り替える時

徐放性製剤とレスキュー薬の飲み間違い

どちらも錠剤で飲みやすいけど、デメリットもあります。

今までの強オピオイド薬は“定時薬”と“レスキュー薬”で剤型に違いがありました。

| 徐放性製剤 | 即放性製剤 |

|---|---|

| モルヒネ(錠) | オプソ(内用液) アンペック(坐剤) |

| オキシコドン(錠) | オキノーム(散) |

| フェンタニル(貼付) | アブストラル(舌下錠) イーフェン(バッカル) |

パッと見て、わかりやすい!

徐放性か速放性かどうかは、意識せずとも剤型の違いで認識して部分があるのでないでしょうか。見た目(剤型)や投与方法が明らかに違うので、区別が容易であったわけです。

一方で、ヒドロモルフォンはどちらも錠剤なので、区別がつきにくく飲み間違いの可能性が高いと思われます。

錠剤同士なので、飲み間違いに注意!

発売された時にすぐに違和感を持ちました。

どちらも錠剤?飲み間違いの危険性は?って思ったわけです。

メーカーも工夫している!

もちろん、識別性を考慮してナルサスのPTPシートには『徐放』と記載を設けたり、裸錠の見た目もナルサス【丸】、ナルラビド【五角形】で取り違いの防止を図っています。

でも、一包化すると『徐放』の文字が役に立たなくなるし、錠剤の形状もどこまで認識されるか怪しいところです。薬の理解が十分な人ばかりが飲むわけでもないですし…。

しかも、どちらも10錠シート!

パッと見た感じでは、違いが分かりにくいーー。

飲み間違いのリスク評価が大切だと思います。もし仮に飲み間違いが起こると、疼痛コントロールが上手くいかなかったり、副作用のリスクもあるので…。

他のオピオイドから切り替える時

もちろん、『徐放性製剤のナルサスに切り替えて、レスキューでナルラピドを使う』とばかり思っていたけど、実は少し違います。

痛みの状況に合わせて使い分けがされるようです。

副作用が原因で変更する場合

通常、疼痛コントロールができている状態が想定されます。

ナルサスとナルラピド、どちらを定時投与薬としてもOKです。普通はコンプライアンスを考えて、ナルサスを定時投与して、突出痛に対してナルサスを使うのが一般的です。

ガイドラインの記載は、下記のようになります。

中等度以下かつ安定している痛みでは、モルヒネの徐放性製剤と速放性製剤のいずれを使用してもよい、ただし、痛みが高度または不安定な場合には速放性製剤や持続注射を用いる

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2014年版

疼痛がコントロールできていたら、通常はナルサスへの変更が一般的ですね。

一方で、疼痛コントロール不良の場合

ナルラピドを選択します。

添付文書の記載に従えば、4時間ごとに1日6回または6時間ごとに1日4回投与します。疼痛コントロールが上手くいき次第、徐放性製剤に切り替える形です。

中等度以下かつ安定している痛みでは、モルヒネの徐放性製剤と速放性製剤のいずれを使用してもよい、ただし、痛みが高度または不安定な場合には速放性製剤や持続注射を用いる

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2014年版

国内臨床試験において、他のオピオイド鎮痛薬からナルサスへの直接切り替えの規定がなく、投与経験がありません。承認申請時にメーカーは以下の見解を示しています。

疼痛コントロールが不十分であることを理由に他のオピオイド鎮痛剤から切り替える場合に は、強い疼痛又は不安定な疼痛を有する患者に対して即放性製剤の使用が推奨されていること(がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2014年版. 金原出版;2014.p169)を踏まえると、本薬即放錠を使用することが適切であり、本薬徐放錠は使用されないものと考える。

効果不十分の際に行うオピオイドローテーションでは、即放性製剤への切り替えが推奨されています。もちろん、服薬コンプライアンス等の理由で、徐放性製剤を選択することもありますが…。

最終的には個々のケースで判断ですね。

まとめ

ポイントは以下のとおりです。

ナルサス・ナルラピドのメリット

- 1日1回投与→服薬コンプライアンスの点で有用

- 低用量から開始できる→オピオイドの投与量を減らせる

- 代謝物に活性がない→腎機能障害の患者に安全に使用できる

- CYPの代謝を受けない→相互作用が問題にならない

- レスキューが錠剤である→粉薬や水薬が苦手な人に有用

ナルサス・ナルラピドの注意点

- どちらも剤型が錠剤なので区別がつきにくく、徐放性製剤と即放性製剤を飲み間違えてしまうリスクがある

- オピオイドローテーション時、疼痛コントロールの状況によって使い分ける。良好→どちらもOK。不良→即放性製剤がbetter

今回はナルサス・ナルラピドについて5つのポイントと注意点について解説しました。オピオイドスイッチング時の処方提案や処方監査等に活用して頂けたらうれしいです♪