今回のテーマはメトジェクト皮下注!一般名はメトトレキサート(MTX)、関節リウマチの治療薬です。リウマトレックスカプセルの注射版ですね。

メトジェクト皮下注の特徴は何か?

今までの経口MTXと何が違うのか?

共通点と相違点からポイントを解説します。

メトジェクト注と経口MTXの比較

| 商品名 | メトジェクト (注射MTX) | リウマトレックス (経口MTX) |

|---|---|---|

| 発売 | 2022年11月 | 1999年8月 |

| 一般名 | メトトレキサート | メトトレキサート |

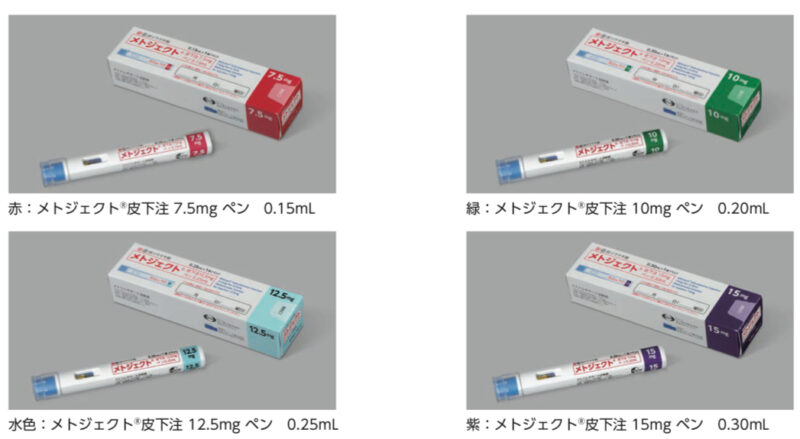

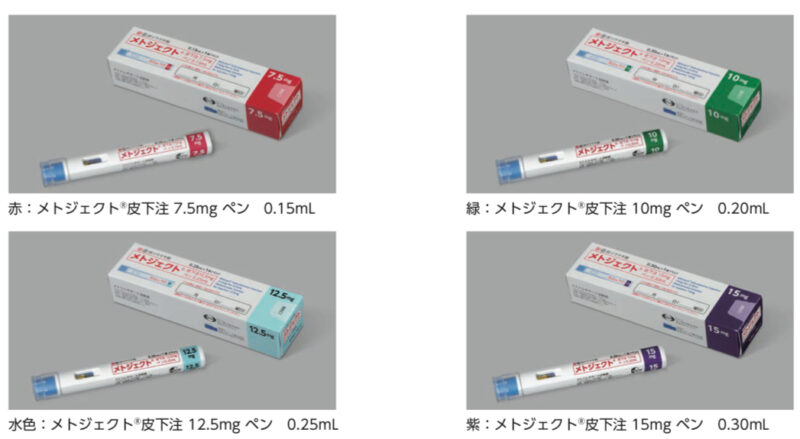

| 規格・剤型 | 7.5mgシリンジ0.15mL 10mgシリンジ0.20mL 12.5mgシリンジ0.25mL 15mgシリンジ0.30mL 各規格に対応のペン製剤も発売(2024年5月) | 2mgカプセル |

| 作用機序 | 葉酸代謝拮抗剤 | 葉酸代謝拮抗剤 |

| 適応 | ①関節リウマチ | ①関節リウマチ ②局所療法で効果不十分な尋常性乾癬 ③関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 ④関節症状を伴う若年性特発性関節炎 |

| 投与方法 | 7.5mgを週に1回皮下注射 | 1週あたり6mgを初日から2日目にかけて2〜3回に分けて経口投与(12時間間隔) |

| 最大投与量 | 15mg/週 | 16mg/週 |

| 自己注射 | 可 |

簡単に共通点を押さえた上で、気になる相違点を見ていきます!

メトジェクト注と経口MTXの共通点

メトジェクトと経口MTXの共通点は大きく3つです。

成分が同じ

有効成分はどちらもメトトレキサートです。

メトジェクトはリウマトレックスカプセル(メトトレキサート)の注射版!

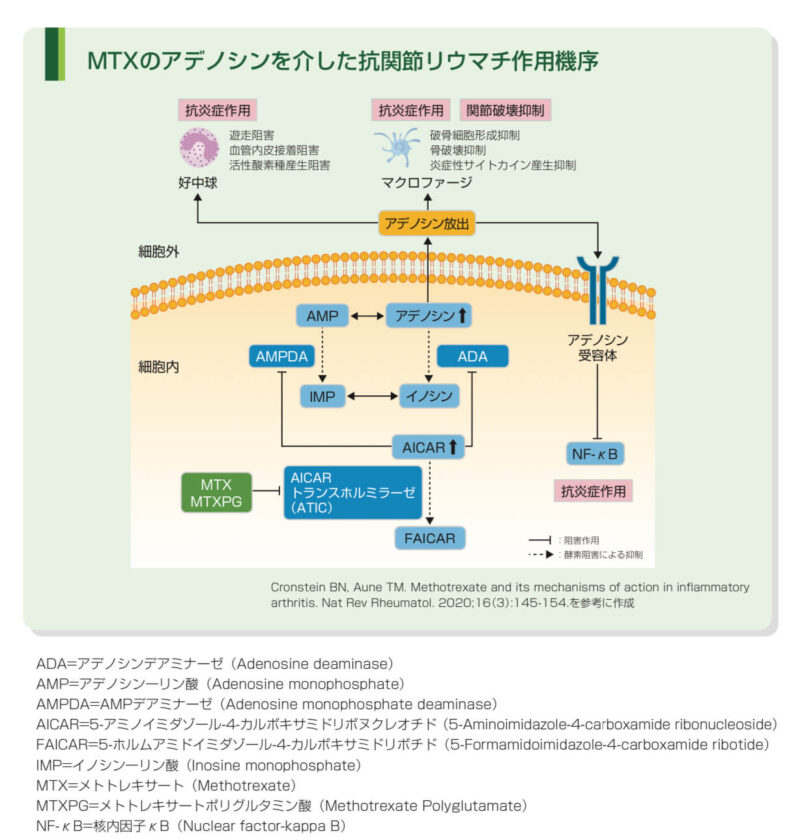

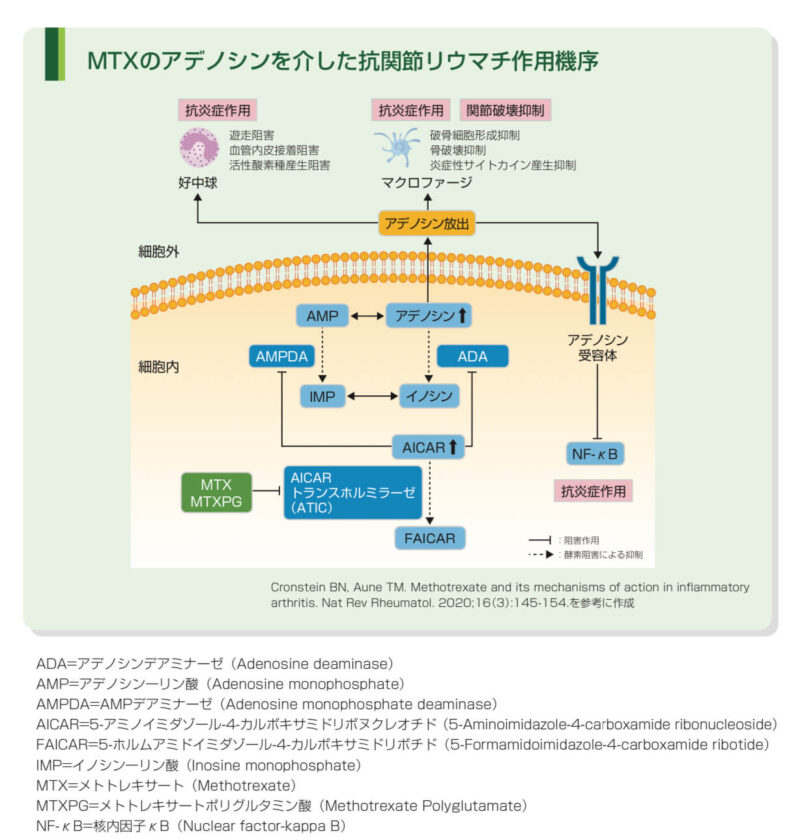

作用機序が同じ

メトトレキサートは下記2つの経路により、T細胞、好中球、マクロファージの働きを妨げ、免疫抑制作用、抗炎症作用、関節破壊抑制作用を発揮します。

番目のアデノシンを介する機序は、この記事を書くにあたって知りました^_^)

葉酸代謝拮抗作用

葉酸を核酸合成に必要な還元型葉酸に変換するヒドロ葉酸還元酵素を阻害する

チミジル酸やプリン合成を妨げて、免疫担当細胞の増殖を抑える

アデノシン遊離促進作用

アデノシンの代謝を促すAICARトランスホルミラーゼを阻害し、アデノシンのの遊離を促す。

細胞外へ放出されたアデノシンは免疫担当細胞の活性化を抑制する

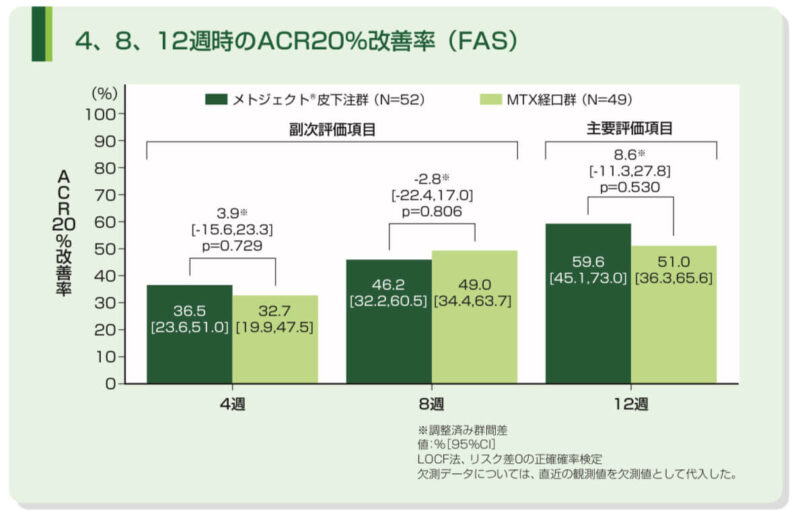

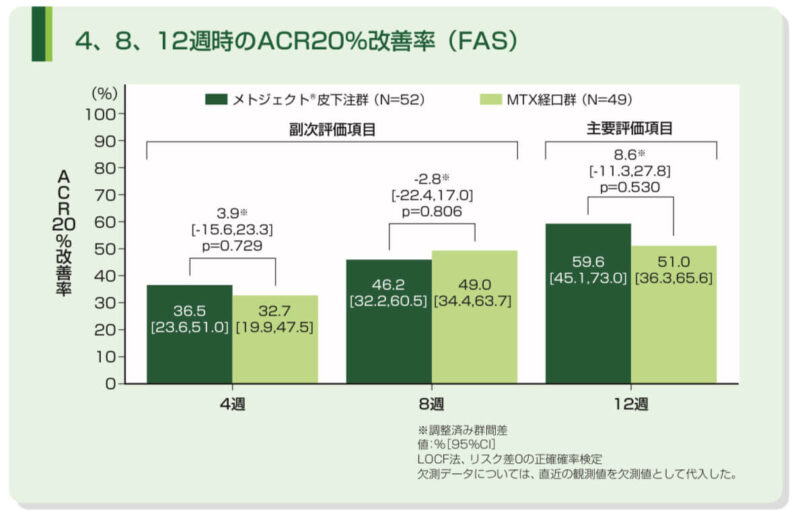

有効性が同等

ACR20%改善とは?

リウマチ学会(ACR)が提案した関節リウマチ患者における疾患活動性の評価法

- ACR20:薬剤の有効性を示す最低限の指標

- ACR50:患者さんの満足度を反映する指標

- ACR70:臨床的寛解に近い指標

ACR改善基準

- 腫脹関節数

- 疼痛関節数

- 患者による疼痛評価(VAS)

- 患者による全般評価(VAS)

- 医師による全般評価(VAS)

- 患者による日常生活動作の評価(MHAQ)

- CRPまたはESR

ACR基準20%以上改善ありとは、上記7項目のうち①腫脹関節数と②疼痛関節数が20%以上改善し、かつ、残りの5項目中3項目で20%以上の改善が認められた場合です。50%及び70%以上改善は、それぞれ50%以上、70%以上改善した場合をいいます。

メトジェクト注と経口MTXの相違点

メトジェクトと経口MTXの相違点も大きく3つです。

- 適応

- 使い方

- 臨床の位置付け

詳しく見ていきます。

メトジェクトの適応

(注射MTX)

(経口MTX)

メトジェクトは関節リウマチの治療薬です。経口MTX製剤のように、尋常性乾癬や関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、若年性特発性関節炎には使えません。

メトジェクトの使い方

| 商品名 | メトジェクト | リウマトレックス |

|---|---|---|

| 投与経路 | 皮下注 | 経口 |

| 用法 | 週1回 | 初日から2日目にかけて 12時間間隔 |

| 通常量 | 7.5mg/週 | 6mg/週 |

| 増量の可否 | 15mgまで増量可 | 16mgまで増量可 |

| 増量のタイミング | 4週ごと | 4~8週間ごと |

| 減量の可否 | 設定なし | 可 2mgまたは4mg |

| 用量調節 | 4段階 (7.5mg、10mg、12.5mg、15mg) | 8段階 (2mg、4mg、6mg、8mg、10mg、12mg、14mg、16mg) |

| 自己注射 | 可 |

ここが1番の違いですね。押さえておきたいポイントは4つです。

- 投与方法

- 減量の可否

- 切り替え時の用量換算

- 自己注射

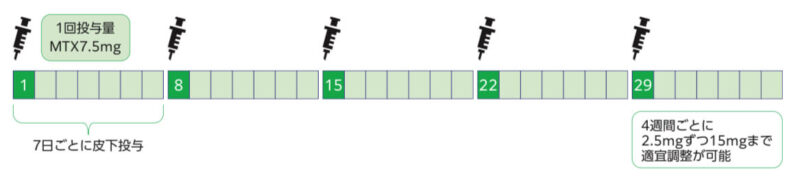

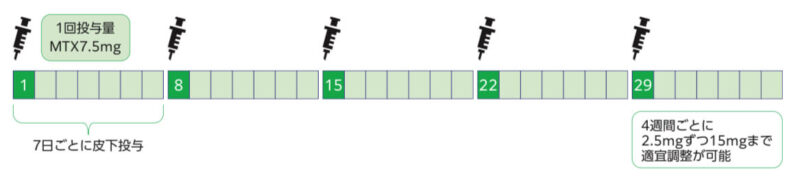

投与方法

ここが重要!

メトジェクトは医療安全の点で優れています

投与方法がシンプルであり、経口MTXのように誤った投与方法が選択される可能性が低いからです。初回は7.5mgを週に1回、皮下に投与します。4週ごとに忍容性を見ながら、2.5mgずつドーズアップしていくかたちです。うまくいけば、12週で最大量15mgまで増量できます。

規格ごとに製剤が用意されており、調製は必要ありません。製剤の識別性も良好で、取り違いのリスクも低いと思います。

メトジェクト皮下注シリンジ 4規格の製剤写真

メトジェクト皮下注ペン 4規格の製剤写真

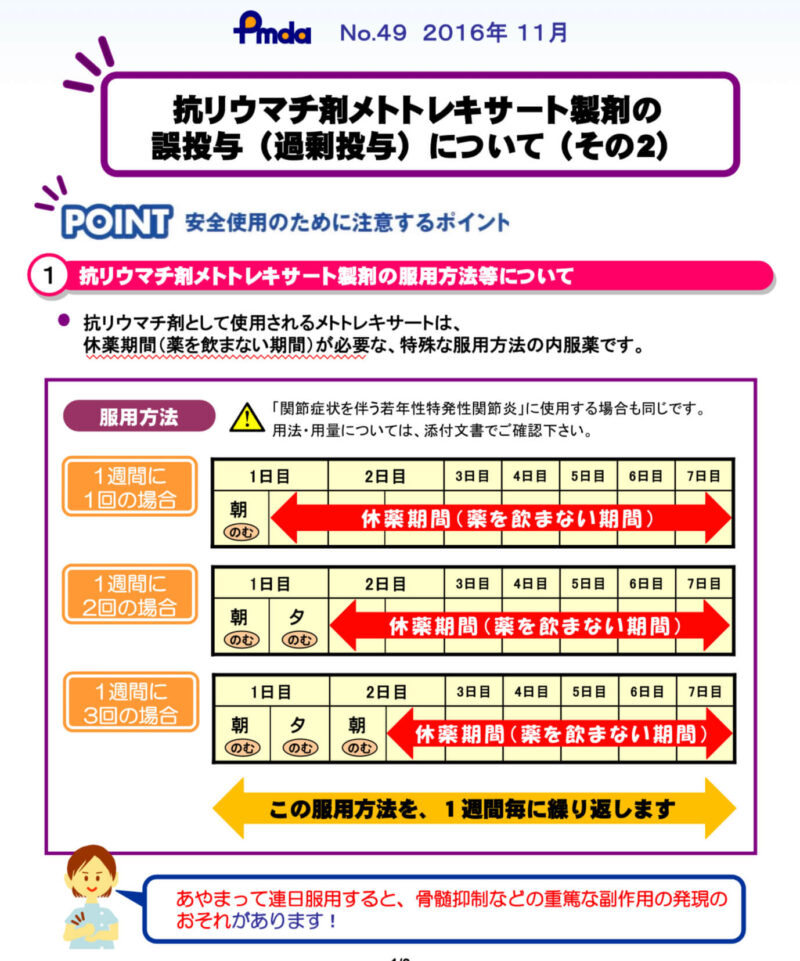

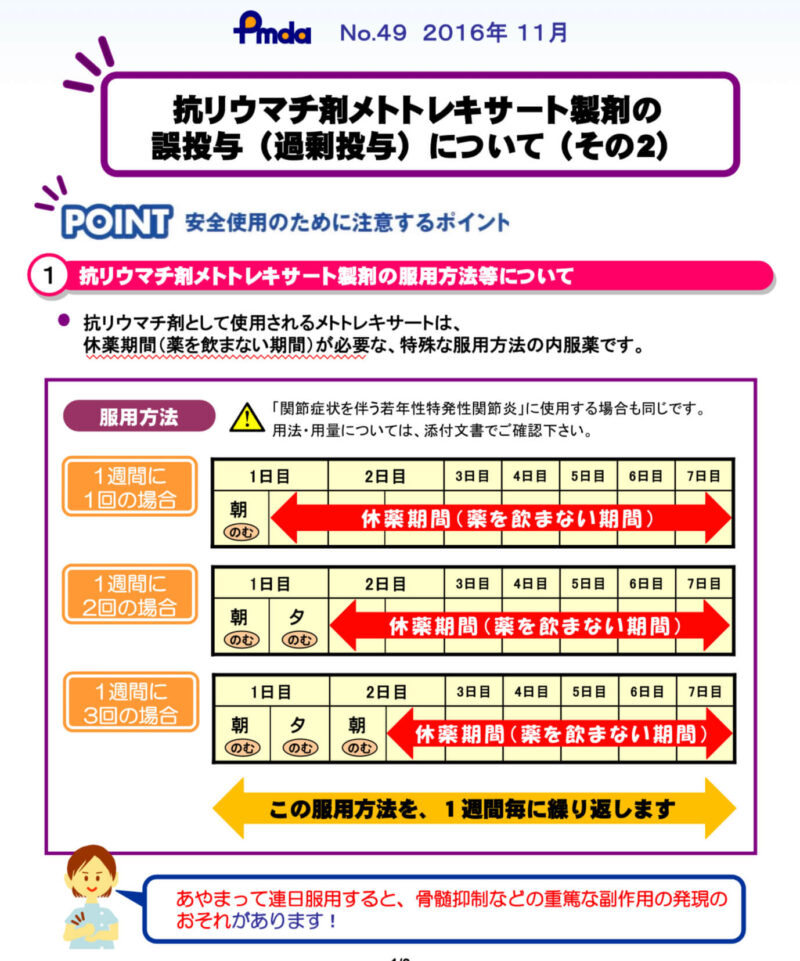

一方で、経口MTXの投与方法は煩雑です。週1回投与ですが、分割投与の設定があります。ここがややこしい…。1回量、服用回数により服用パターンが複数あります。初日だけの人もいれば2日目以降にも飲む人もいるし、1回量も2〜8mgまで様々です。

経口MTXの投与方法:パターン例

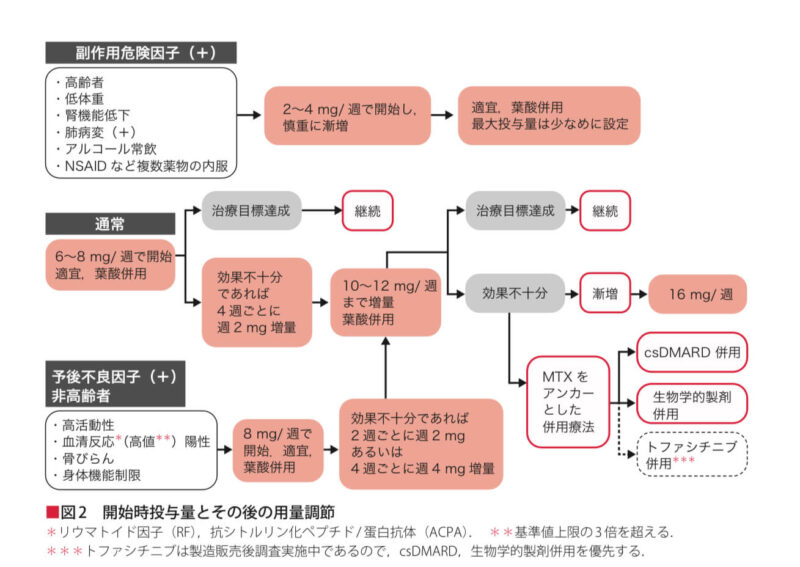

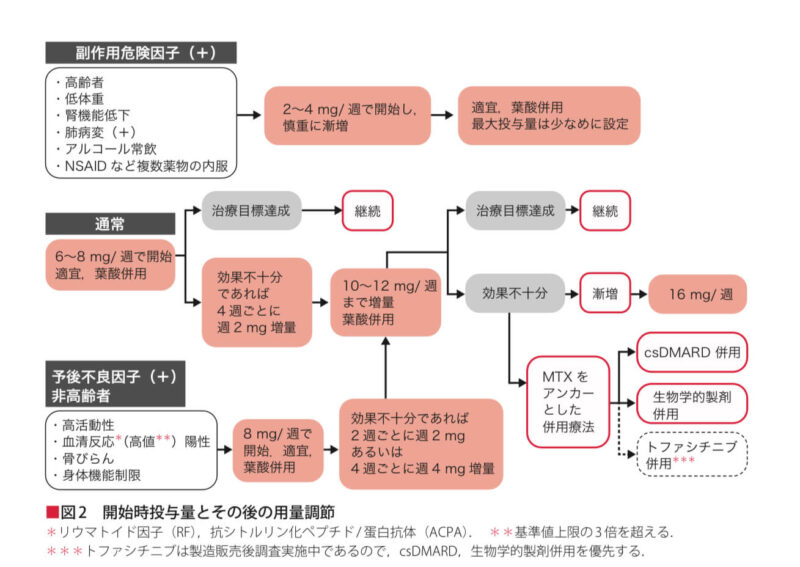

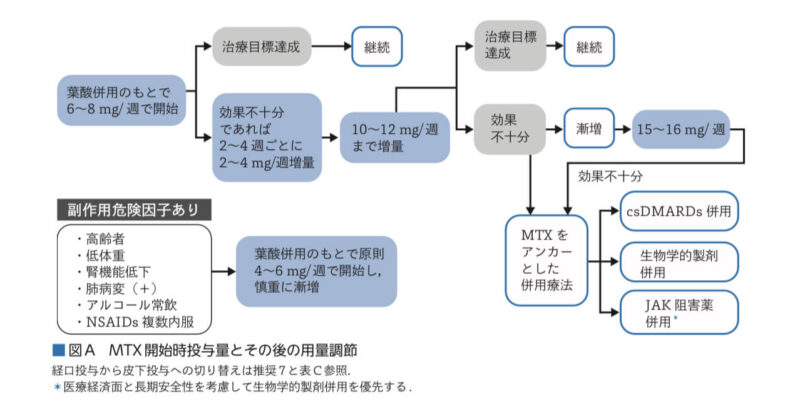

2023年3月20日に2023年版が出ました

その中でメトジェクトの記載が追加されています。

ご存知の通り、連日投与等、間違った投与方法の報告が多くあり、厚生労働省からも注意喚起がされています。

減量の可否

メトジェクトは減量の設定がありません。

(メトジェクト)

(リウマトレックス)

通常、成人にはメトトレキサートとして7.5mgを週に1回皮下注射する。なお、患者の状態、忍容性等に応じて適宜増量できるが、15mgを超えないこと。

通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし、1週間単位の投与量を1回又は2~3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。

なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが、1週間単位の投与量として16mgを超えないようにする。

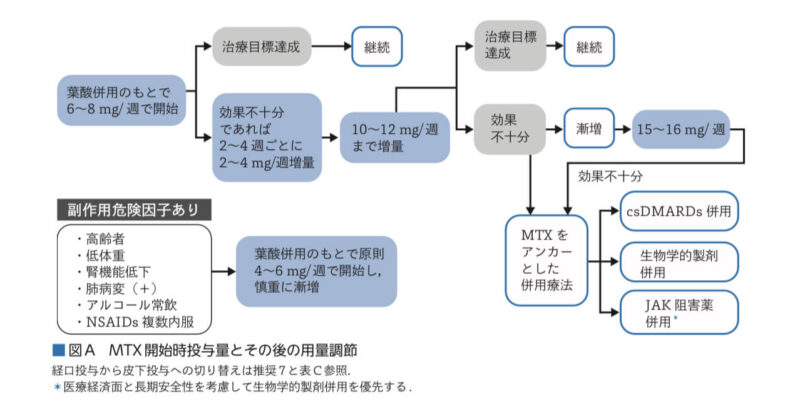

メトジェクトは7.5mgが開始用量であり、15mgを超えない範囲で適宜増量します。一方で、MTX経口薬は減量が可能です。ガイドラインによると、開始用量は6〜8mgですが、副作用のリスクが高い人では2〜4mg/週から始めます。実際に、これくらいの量で飲んでる人は多いですよね。

2023年度版によると

経口MTXの減量用量は4〜6mg/週に変更されています。

切り替え時の用量換算

| 経口MTXの投与量 (1週間あたり) | メトジェクトの投与量 (1回量) |

|---|---|

| 6mg | 7.5mg |

| 8mg または10mg | 7.5mg または10mg |

| 12~16mg | 10mg または12.5mg |

私はこの表を初めて見た時、なんかスッキリしませんでした。バイオアベイラビリティー(BA)は経口投与に比べて皮下注射の方が高いはずだからです。実際に相対的BAは7.5mgで135%、15mgで148.59%と高い値でした。それなのに、上段(6mg→7.5mg)と中段(8mg→10mg)はどうしてメトジェクトの方が用量が多いのか?

調べてみると、

経口MTXからメトジェクトへの用量換算は、臨床試験の有効性と安全性から決められています。

①経口MTX8mg ≒ メトジェクト7.5mg(有効性同等)

②経口MTXの用量125%メトジェクトへの切り替え用量も可(安全性確認)

①先述のように第Ⅲ相臨床試験(パート1)において、経口MTX8mgとメトジェクト7.5mgの有効性は同程度でした。また、②試験終了後に、経口MTXをメトジェクトへ切り替えた場合の安全性を確認する第Ⅲ相臨床試験(パート2)において、用量は8mg(維持)または10mg(25%増量)が選択され、いずれにおいても安全性が確認されています。

つまり、経口剤から本剤への切り替えは、同等量又は最大25%増量した用量であれば安全に実施できると考えられています。

ちなみに、用量換算表の上段は『経口MTX6mg×125%=メトジェクト7.5mg』の式が成り立ちます。また、中段も同様(経口MTX8mg×125%=メトジェクト10mg)です。これで、スッキリ^_^。下段の方は、メトジェクトの方が用量が少なく設定されています。15mgの記載もありません。ここは、切り替え用量に関するデータ不足から、安全性に配慮したかたちでしょうか。

自己注射

メトジェクトは自己注射が可能な製剤です。

ここは導入を進めたいところですよね。メトジェクトは経口MTXに比べて通院回数が増えるからです。患者さんは注射のために毎週、医療機関へ通わなければなりません。結構、大変ですよね。自己注射は、十分な教育と訓練の実施により、使い方はもちろん危険性や副作用出現時の対処法などの理解が得られた場合には、医師による管理指導のもと導入できます。

本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接の監督のもとで投与を行うこと。自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を実施したのち、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、適用後、感染症等本剤による副作用が疑われる場合や、自己投与の継続が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、医師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。シリンジ又はペンの安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用済みのシリンジを廃棄する容器を提供すること。

メトジェクト皮下注、電子添文より

メトジェクト:自己注射の手順

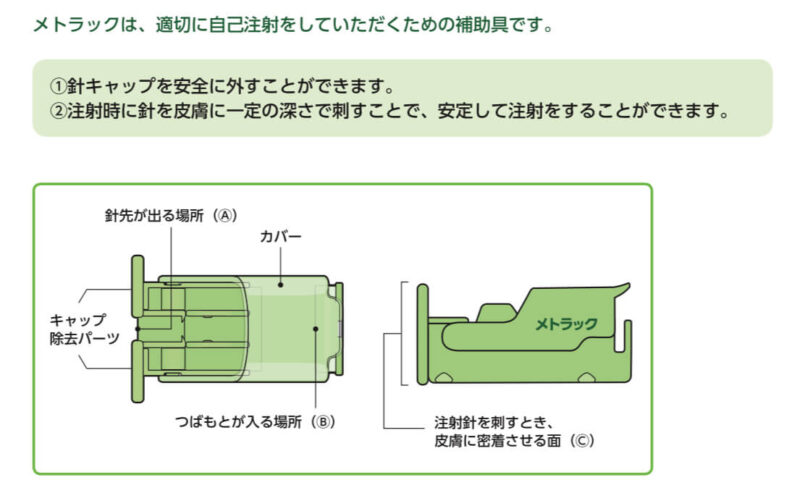

注射器の形状を見ると、メトジェクトの自己注射は難しいと思いました。自動注入でもなければ、針刺しのリスクに配慮された仕組みでもないからです。

メトジェクトの製剤写真はこちら

最新の自己注射デバイスと比べると、やはり見劣りしてしまいます。ご高齢の方や指先が動かしにくい人では、ハードルが高そうな印象を持ちました。ただし、補助器具(メトラック)を使えば、なんとかなるケースもあるかも知れません。注射器の固定により操作性が向上し、また安全に針キャップを外すことが可能だからです。

メトラックの詳細はこちら

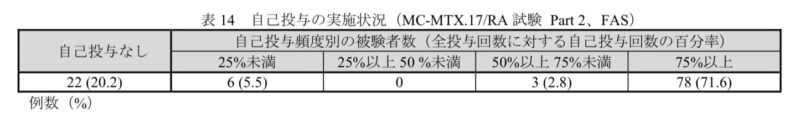

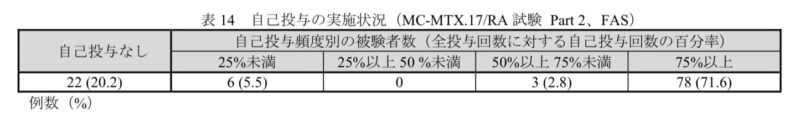

臨床試験(Part2試験)の結果では、自己注射を導入できた人の割合は思っていたよりも高い結果でした。109人中、自己注射を導入できなかった人は22人(約20%)で、87人(約80%)の人は1回以上自己注射(介護者も含む)を実施しています。

意外とできるのかも知れません^_^

メトジェクトの臨床的位置付け

メトジェクトと経口MTXはどのように使い分けるのか?

使い所は大きく3つ考えられます。

医療安全の観点から

メトジェクト皮下注は、服薬アドヒアランスが悪い人や飲み忘れ、飲み間違いのリスクが高い人に向いています。MTX経口薬に比べて投与方法が週に1回とシンプルで、医療機関で確実に投与できるからです。自己注射を導入できれば通院回数が増えるデメリットも解消されます。

患者さんの飲み忘れ、飲み間違いはもちろん、医療者のミスによりMTX経口剤の連日投与の報告も後を断ちません。厚生労働省から注意喚起がされているのは先述の通りですね。

消化器症状が起こりにくい特性を活かして

メトジェクト皮下注は胃腸障害が起こりにくいのが特徴です。MTX経口剤による悪心や口内炎等が問題になる患者さんに有用性が高いと考えられます。国内第Ⅲ相試験(パート1)の安全性において、プラセボに比べて、胃腸障害の頻度が低いという結果でした。

| メトジェクト N=52 | MTX経口群 N=50 | |

|---|---|---|

| 胃腸障害 | 4例(7.7%) | 11例(22.0%) |

| 悪心 | 2例(3.8%) | 6例(12.0%) |

| 口内炎 | 3例(5.8%) | 3例(6.0%) |

| 腹部不快感 | 2例(4.0%) | |

| 上腹部痛 | 1例(2.0%) | |

| 便秘 | 1例(2.0%) | |

| 嘔吐 | 1例(2.0%) |

高用量が必要な場合

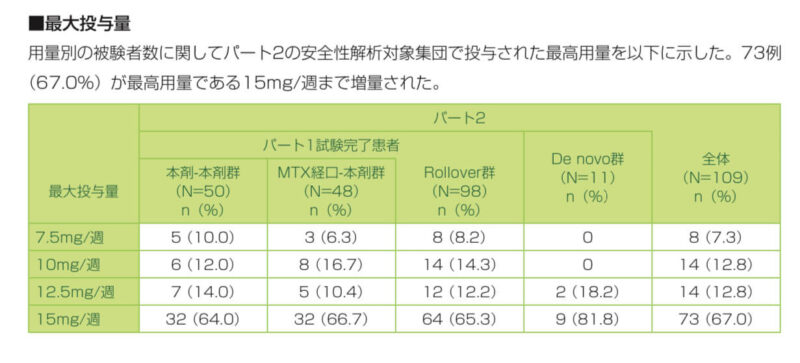

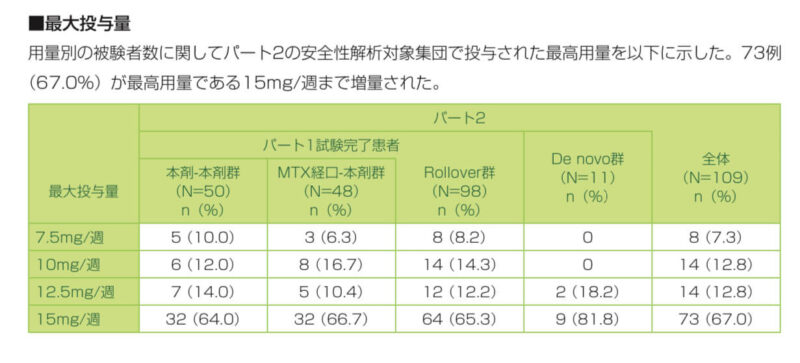

メトジェクト皮下注は難治例や経口MTXの増量が難しい例に有用性が高いと考えられます。十分な効果が期待できる用量までドーズアップが可能だからです。長期安全性と有効性を評価するための国内第Ⅲ相試験(パート2)において、15mg(最大用量)まで増量できた患者さんの割合は約67%と高い結果でした。

一方で、経口MTXの投与量は、最大16mgまで漸増が可能ですが、実際には忍容性の問題で十分量を投与できないケースが多いことがわかっています。C-OPERA試験(経口MTXとMTX、シムジア併用群を比較)は治療開始後8週で16mg/週まで増量するプロトコールでしたが、MTXを最大量で服用できた症例は全体の3割という結果でした(関節リウマチ治療におけるメトトレキサート 診療ガイドライン2016改訂版参照)

まとめ

今回はメトジェクト皮下注の特徴について、経口MTX製剤と比較しながら解説しました。記事を書きながら、メトジェクトが医療安全に優れるのは、なるほど!と感じました。煩雑な経口MTXの投与方法を回避できる選択肢として有用性が高いと思います。あと、消化器症状が起こりにくい(臨床試験の結果から示唆)のも強みですね。新規処方や経口MTXからの切り替えはそれなりにあると思います。

一方で、自己注射の導入がどこまでできるのか?ここが気になりました。臨床試験の結果では、自己注射を導入できた人の割合は高いのですが、リウマチ患者さんは指先の動きに制限があることを考えると、デバイスはもう少し改良したものを用意して欲しいと思います(ペン型注入器が発売されました)